ТОП 10:

|

Стр 1 из 7Следующая ⇒ Под движущими силами развития личности понимают потребности самого ребенка, его мотивацию, внешние стимулы деятельности и общения, цели и задачи, которые ставят взрослые в обучении и воспитании детей. Если цели воспитания и обучения соответствуют мотивации ребенка, то для развития будут созданы благоприятные условия с точки зрения движущих сил. Одним из важных моментов движущей силы является мотивация функции: побуждает поведение; направляет и организует его; придает ему личностный смысл и значимость (смыслообразующая мотивация). К закономерностям психического развитияотносятсянеравномерность и гетерохронность, неустойчивость, сензитивность, кумулятивность, дивергентность – конверген-тность. Неравномерность и гетерохронность.Неравномерность – это неравномерное развитие различных психических функций, свойств и образований Гетерохронность — несовпадение во времени развития отдельных органов и функций. Неустойчивость развития.Данная закономерность, тесно связанная с неравномерностью и гетерохронностью, ярко проявляется в кризисах развития. Это обусловлено тем, что развитие всегда проходит через неустойчивые периоды, в том числе кризисные. Сензитивность развития.характерологическая особенность человека, способность его ощущать, различать и реагировать на внешние раздражители. Количественно различают повышенную и пониженную сенситивность Кумулятивность.Кумулятивность развития -накопление в ходе роста психических свойств, качеств, умений, навыков, приводящее к качественным изменениям в их развитии. Дивергентность – конвергентность.Это две противоречивые, но взаимосвязанные тенденции. Дивергентность заключается в повышении разнообразия в процессе психического развития, конвергентность – в усилении избирательности. Основными факторами развития личности являются наследственность, среда и воспитание. Наследственность. Человек от рождения наделен природными задатками, т. е. предпосылками к тому или иному виду деятельности. В понимании этого вопроса психологи и педагоги опираются на данные хромосомной теории наследственности. Наследственной основой (генотипом) организма является сложная система относительно независимых элементов – генов. Генетические предпосылки к определенному виду деятельности превращаются в процессе развития в способности человека – его индивидуально-психологические особенности. Под средой понимается система жизненных условий и обстоятельств, в которых живет человек. Различаются следующие виды среды: а) географическая; б) домашняя; в) социальная. Воспитание это основной, определяющего фактора развития личности. Функция воспитания сводится к развитию («запуску») в ребенке механизмов саморегуляции, самодвижения, саморазвития.

|

Движущие силы развития личности. Возрастная периодизация развития личности и ее критерии

Основными движущими силами развития личности воспитанника являются:

• уровень развития личности и ее идеалы, жизненные ценности и установки;

• потребности, мотивы, мотивации личности и моральный долг;

• жизненные притязания личности и ее возможности;

• наследственные данные и потребности воспитания;

• эмоционально-чувственная сфера личности;

• особенности протекания нервно-психических процессов личности и тому подобное.

Таким образом, изучить своих воспитанников – значит выявить особенности подструктур психологической структуры личности, определить закономерности их проявления в формировании и развитии личности, выделить движущие силы их развития и формирования, на этой основе прогнозировать процесс воспитания. Поэтому воспитателям следует знать возрастную периодизацию личности – разделение целостного жизненного цикла человека на возрастные отрезки (периоды), измеряемых годами.

Г. С Костюк трактовал возраст в психологии как конкретный относительно ограниченную во времени ступень психического развития, характеризующаяся совокупностью закономерных физиологических и психических изменений, не связанных с индивидуальными особенностями, одинаковыми для всех людей. Возрастные психические особенности, которые обусловлены историческим развитием, наследственностью, воспитанием, содержанием и характером общения и деятельности человека. При этом общение и деятельность, по его мнению, непосредственно влияют на сроки перехода от одной возрастной стадии к другой.

Д. Б. Эльконин на основе идей Л. С Выготского и А. М. Леонтьева создал общепринятую в отечественной психологии научно-продуктивную концепцию периодизации психического развития личности. Он основные периоды психического развития личности определял по следующим психолого-педагогическим критериям:

во-первых, возрастной понимал развитие как общее изменение личности, формирование нового плана отражения действительности, изменение в деятельности и жизненной позиции, установление особых взаимоотношений с окружающими, формированием новых мотивов и ценностных установок;

во-вторых, он придерживался мнения Л.С.Выготского о внутренней детерминированности развития и его целенаправленный, развивающий, скачкообразный характер;

в-третьих, базировался на конкретно-историческом понимании природы ребенка;

в-четвертых, брал за основу развития качественные и существенные признаки в их системной связи. Особое внимание он обращал на деятельностную интерпретацию развития человека.

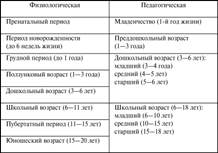

Можно подать такую обобщенную возрастную периодизацию развития личности:

1. Период новорожденного (от рождения до одного года).

2. Период раннего детства (от 1 до 3 лет).

3. Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).

4. Младший школьный возраст (от 7 до 10 лет).

5. Средний школьный, или подростковый возраст (от 10 до 15 лет).

6. Старший школьный, или юношеский возраст (от 15 до 18 лет).

Разумеется, границы возрастных периодов относительно подвижные. Это зависит от природного потенциала детей, характера и содержания ведущего вида деятельности и воспитательного воздействия на них. Каждый возраст имеет свои особенности. Поэтому воспитателю следует учитывать характерные для каждого возрастного периода социальную ситуацию развития, содержание, методы и формы обучения и воспитания, ведущий вид деятельности, уровень развития сознания и самосознания воспитанника. Также имеет место проблема акселерации – ускоренного индивидуального развития ребенка, когда среднефизические и ее психофизиологические константы опережают оптимальные.

Следовательно, формирование и развитие личности воспитанника может быть целеустремленным, самостоятельным или стихийным, в зависимости от педагогически обоснованной деятельности воспитателя, общения, поведения учащихся.

Движущие силы, закономерности и факторы развития личности. — Педагогика. Экзаменационные ответы

Под движущими силами развития личности понимают потребности самого ребенка, его мотивацию, внешние стимулы деятельности и общения, цели и задачи, которые ставят взрослые в обучении и воспитании детей. Если цели воспитания и обучения соответствуют мотивации ребенка, то для развития будут созданы благоприятные условия с точки зрения движущих сил. Одним из важных моментов движущей силы является мотивация функции: побуждает поведение; направляет и организует его; придает ему личностный смысл и значимость (смыслообразующая мотивация).

К закономерностям психического развития относятся неравномерность и гетерохронность, неустойчивость, сензитивность, кумулятивность, дивергентность – конверген-тность. Неравномерность и гетерохронность. Неравномерность – это неравномерное развитие различных психических функций, свойств и образований Гетерохронность — несовпадение во времени развития отдельных органов и функций.

Неустойчивость развития. Данная закономерность, тесно связанная с неравномерностью и гетерохронностью, ярко проявляется в кризисах развития. Это обусловлено тем, что развитие всегда проходит через неустойчивые периоды, в том числе кризисные.

Сензитивность развития. характерологическая особенность человека, способность его ощущать, различать и реагировать на внешние раздражители. Количественно различают повышенную и пониженную сенситивность

Кумулятивность. Кумулятивность развития -накопление в ходе роста психических свойств, качеств, умений, навыков, приводящее к качественным изменениям в их развитии.

Дивергентность – конвергентность. Это две противоречивые, но взаимосвязанные тенденции. Дивергентность заключается в повышении разнообразия в процессе психического развития, конвергентность – в усилении избирательности.

Основными факторами развития личности являются наследственность, среда и воспитание. Наследственность. Человек от рождения наделен природными задатками, т. е. предпосылками к тому или иному виду деятельности. В понимании этого вопроса психологи и педагоги опираются на данные хромосомной теории наследственности. Наследственной основой (генотипом) организма является сложная система относительно независимых элементов – генов. Генетические предпосылки к определенному виду деятельности превращаются в процессе развития в способности человека – его индивидуально-психологические особенности. Под средой понимается система жизненных условий и обстоятельств, в которых живет человек. Различаются следующие виды среды: а) географическая; б) домашняя; в) социальная. Воспитание это основной, определяющего фактора развития личности. Функция воспитания сводится к развитию («запуску») в ребенке механизмов саморегуляции, самодвижения, саморазвития.

Возрастн. и индивид. особ. развития личности. Воз. периодизации развития человека. Развитие личности человека несет на себе печать его возрастных и индивидуальных особенностей, которые необходимо учитывать в процессе обучения и воспитания.

Младший школьный возраст связан с обучением учащихся в начальных классах. К этому времени их физическое развитие характеризуется важными особенностями: продолжается упрочение скелета в целом. Повышение мышечной силы и развитие двигательного аппарата обусловливает младших школьников большой подвижностью, их стремление к беганию, прыжкам, лазанию и неумение продолжительное время пребывать в одной и той же позе. высокая возбудимость младших школьников, их подвижность и острое реагирование на внешние воздействия сопровождаются быстрым утомлением, что требует бережного отношения к их психике, умелого переключен Совершенствование нервно-психической деятельности младших школьников происходит также под влиянием обучения с одного вида деятельности на другой.

Подростковый возраст обычно называют переходным, так как в этот период происходит переход от детства к юности. в физическом развитии наблюдается непропорциональность: конечности растут быстрее, развитие же туловища несколько отстает Некоторые диспропорции наблюдаются в развитии сердечно-сосудистой системы. Сердце растет быстрее, развитие сосудов несколько отстает. Для подростков характерны значительные сдвиги в мышлении, в познавательной деятельности. В отличие от младших школьников они уже не удовлетворяются внешним восприятием изучаемых предметов и явлений, а стремятся понять их сущность, существующие в них причинно-следственные связи. Существенной возрастной чертой подростков является стремление к утверждению своего достоинства и престижа среди товарищей.

Старший школьный возраст — это период ранней юности, характеризующийся наступлением физической и психической зрелости. Однако процесс личностного формирования учащихся этого возраста происходит не гладко, имеет свои противоречия и трудности, которые, несомненно, накладывают отпечаток на процесс обучения и воспитания. Существенной особенностью старших школьников является обостренность их сознания и чувств в связи с предстоящим жизненным самоопределением и выбором профессии. Основу педагогической периодизации составляют стадии физического и психического развития, с одной стороны, и условия, в которых протекает воспитание,

| М 4. Личность как субъект и объект воспитания План

В переводе с латинского «процесс» означает движение вперед, изменение. Развитие — это процесс количественных и качественных изменений в организме. Его результат — физическое, интеллектуальное, социальное, духовное развитие человека. Биологическое в человеке характеризуется физическим развитием, включая морфологические, биохимические, физиологические изменения. А духовное развитие находит выражение в интеллектуальном, социальном росте. Если человек достигает уровня развития, который позволяет считать его носителем сознания и самосознания, способным на самостоятельную преобразующую деятельность, то такого человека называют личностью. Человек не рождается личностью, а становится ею в процессе развития. Понятие «личность», в отличие от понятия «человек», — социальная характеристика, указывающая на те его качества, которые формируются под влиянием общественных отношений, общения с другими людьми. Как личность человек формируется в социальной системе путем целенаправленного и продуманного воспитания. Личность определяется мерой присвоения общественного опыта, с одной стороны, и мерой отдачи обществу, посильного вклада в сокровищницу материальных и духовных ценностей — с другой. Развитие человека — сложный, длительный и противоречивый процесс. Изменения в организме происходят на протяжении всей жизни, но особенно интенсивно изменяются физические данные и духовный мир человека в детском и юношеском возрасте. Развитие не сводится к простому накоплению количественных изменений и прямолинейному поступательному движению от низшего к высшему. Характерная особенность этого процесса — диалектический переход количественных изменений в качественные преобразования физических, интеллектуальных и духовных характеристик личности. Представители различных философских течений по-разному объясняют этот во многом еще не познанный процесс. Развитие человека есть процесс стихийный, неуправляемый, спонтанный; оно происходит независимо от условий жизни и детерминировано лишь «врожденной потенцией», фаталистически обусловлено судьбой человека, в которой никто и ничего изменить не может — это лишь небольшая часть мнений представителей различных философских учений. В развитии уничтожается старое и созидается новое. В отличие от животных, пассивно приспосабливающихся к жизни, человек создает средства существования своим трудом. ^ Последние уподобляются тому «вечному двигателю», который дает неисчерпаемую энергию для постоянных преобразований и обновлений. Противоречия — это столкнувшиеся в конфликте противоположные начала. Человеку не приходится ни искать, ни придумывать противоречия, они возникают на каждом шагу как диалектическое следствие изменения потребностей, порождаемых развитием. Да и сам человек «соткан» из противоречий. Различают противоречия внутренние и внешние, общие (универсальные), движущие развитием человеческих масс, и индивидуальные, характерные для отдельно взятого человека. Универсальный характер имеют противоречия между возникающими под влиянием объективных факторов потребностями человека, начиная от простых материальных и кончая высшими духовными, и возможностями их удовлетворения. Такой же характер имеют и противоречия, проявляющиеся в нарушении равновесия между организмом и средой, что приводит к изменению поведения, новому приспособлению организма. Внутренние противоречия возникают на почве «несогласия с собой» и выражаются в индивидуальных побуждениях человека, а внешние стимулируются силами извне, отношениями человека с другими людьми, обществом, природой. Одно из основных внутренних противоречий — расхождение между возникающими новыми потребностями и возможностями их удовлетворения. Например, между стремлением старшеклассников участвовать в общественных и производственных процессах и реальными возможностями, обусловленными уровнем развития их психики и интеллекта, социальной зрелостью. «Хочу» — «могу», «знаю» — «не знаю», «можно» — «нельзя», «есть» — «нет» — это типичные пары, емко выражающие наши постоянные противоречия. Длительные исследования позволили вывести общую закономерность: развитие человека детерминировано внутренними и внешними условиями. К внутренним относятся физиологические я психические свойства организма. Внешние условия — это окружение человека, среда, в которой он живет и развивается. В процессе взаимодействия с внешней средой изменяется внутренняя сущность человека, формируются новые взаимоотношения, что, в свою очередь, приводит к очередному изменению. И так без конца. Соотношение внешнего и внутреннего, объективного и субъективного бывает разным в различных формах проявления жизнедеятельности личности и на различных ступенях ее развития. Существует две теории: биогенетическая и социогенетическая. Сторонники первой отдавали предпочтение наследственности как ведущему фактору развития, а сторонники второй — определяющим считали фактор среды (природной и социальной). Представители биогенетической теории полагали, что главным и определяющим в развитии человека является то, что дано ему от природы. Древнегреческий философ Платон, пытаясь объяснить социальное неравенство людей, считал, что люди отличаются своими природными задатками. Все люди братья. Однако одни способны начальствовать, т.к. Бог от рождения примешал им золота, а другим земледельцам и мастеровым — железа и меди, поэтому они призваны трудиться. Английский педагог Адамс утверждал, что ребенок приходит в мир с четко зафиксированными природными данными. Он становится «полем», на котором бьются «наследственность» и «среда». Наследственность проявляется задолго до того, как на «поле» вступает воспитание, которое не в состоянии что-либо изменить. Разрабатывая теорию личности, 3. Фрейд выделял психику сознательную и бессознательную. Ведущую роль он отводил бессознательной психике («Оно»). «Я» — сознание подчиняется требованиям «Оно». При этом имеет место влияние силы сопротивления «сверх Я», т. е. совести. В сфере бессознательного, которое подчиняет психику, 3. Фрейд выделяет инстинкты: «эрос» — сексуальное влечение; «тенатос» — влечение к смерти. Именно эти инстинкты определяют поведение человека. Ведущую роль в развитии человека он отдавал наследственности. К. Левин, являясь сторонником биологической теории развития личности, различал два момента: личность и ее психическое окружение. Личность изображается в виде круга, в содержании которого находятся потребности, желания, стремления, намерения человека. Именно они служат источником активности человека. По его мнению, потребности (биологические и социальные) — это психическая энергия человека, создающая систему напряженности. В состоянии напряжения человек проявляет интерес к определенным объектам, которые приобретают в данном случае личностный смысл, значимость. Все поведение человека К. Левин сводит к психическим действиям и переживаниям, которые возникают под влиянием системы напряжений и психической энергии человека. Поэтому процесс развития, считает он, не зависит от воспитания и среды, а определяется только наследственностью. Социогенетическая теория отдаёт предпочтение в развитии человека среде. Сторонники этой теории отрицают внутренние закономерности развития. Этот процесс они трактуют как простое приспособление человека к окружающим его условиям. Люди, по их мнению, как и животные, приспосабливаются к биологической среде. Человек выступает пассивным продуктом обстоятельств и социальной среды. ^ Установлено, что процесс и результаты человеческого развития детерминируются совместным воздействием трех генеральных факторов — наследственности, среды и воспитания. Базу развития образуют врожденные и унаследованные предрасположения, обозначенные обобщающим термином «наследственность». Врожденные и унаследованные предрасположения развиваются при воздействии главных внешних влияний — среды и воспитания. Взаимодействие названных факторов может быть либо оптимальным, либо, при переоценке одного или другого внешнего слагаемого, негармоничным. Возможно также, что врожденная и унаследованная база недостаточно развивается как средой, так и воспитанием. Природное (биологическое) начало в человеке связывает его с предками, а через них со всем живым миром, особенно с высшими животными. Отражение биологического — наследственность, под которой понимается передача от родителей детям определенных качеств и особенностей. Носители наследственности — гены (в переводе с греческого «ген» означает «рождающий»). Наука доказала, что свойства организма зашифрованы в своеобразном генном коде, хранящем и передающем всю информацию о свойствах организма. Генетика расшифровала наследственную программу развития человека. Наследственные программы развития человека включают детерминированную и переменную части, определяющие как то общее, что делает человека человеком, так и то особенное, что делает людей столь непохожими друг на друга. Детерминированная часть программы обеспечивает прежде всего продолжение человеческого рода, а также видовые задатки человека как представителя человеческого рода, в том числе задатки речи, прямохождения, трудовой деятельности, мышления. От родителей детям передаются внешние признаки: особенности телосложения, конституции, цвет волос, глаз и кожи. Жестко генетически запрограммировано сочетание в организме различных белков, определены группы крови, резус-фактор. Унаследованные физические особенности предопределяют видимые и невидимые различия людей. К наследственным относятся также особенности нервной системы, обусловливающие характер протекания психических процессов. Изъяны, недостатки нервной деятельности родителей, в том числе и патологические, вызывающие психические расстройства, болезни (например, шизофрения) могут передаваться потомству. Наследственный характер имеют болезни крови (гемофилия), сахарный диабет, некоторые эндокринные расстройства — карликовость, например. Отрицательное влияние на потомство оказывают алкоголизм и наркомания родителей. Вариантная часть программы обеспечивает развитие систем, помогающих организму человека приспособиться к изменению условий его существования. Обширнейшие незаполненные области наследственной программы предоставлены для последующего дообучения. Каждый человек дополняет эту часть программы самостоятельно. Этим природа предоставляет человеку исключительную возможность для реализации своей человеческой потенции через саморазвитие и самосовершенствование. Таким образом, необходимость воспитания заложена в человеке природой. Педагогический аспект исследований закономерностей человеческого развития охватывает изучение наследования интеллектуальных, специальных, социальных, моральных и духовных (в широком смысле) качеств. Чрезвычайно важен вопрос о наследовании интеллектуальных качеств. Что наследуют дети — готовые способности к определенному виду деятельности или только предрасположения, задатки? Рассматривая способности как индивидуально-психологические особенности личности, как условия успешного выполнения определенных видов деятельности, педагоги отличают их от задатков — потенциальных возможностей для развития способностей. Анализ фактов, накопленных в экспериментальных исследованиях, позволяет ответить на поставленный вопрос однозначно: наследуются не способности, а только задатки. Унаследованные человеком задатки развиваются или не развиваются. Все зависит от того, получит ли человек возможности для перехода наследственной потенции в конкретные способности, обеспечивающие успех в определенном виде деятельности. Удастся ли индивиду вроде Рафаэля реализовать свой талант — зависит от обстоятельств: условий жизни, среды, потребностей общества, наконец от спроса на продукт той или иной деятельности человека. Особенно острые споры вызывает вопрос о наследовании способностей к интеллектуальной (познавательной, учебной) деятельности. Педагоги-гуманисты исходят из того, что все нормальные люди получают от природы высокие потенциальные возможности для развития своих умственных и познавательных сил и способны практически к неограниченному духовному развитию. Имеющиеся различия в типах высшей нервной деятельности изменяют лишь протекание мыслительных процессов, но не предопределяют качество и уровень самой интеллектуальной деятельности. Вместе с тем педагоги всего мира признают, что наследственность может быть неблагоприятной для развития интеллектуальных способностей. Отрицательные предрасположения создают, например, вялые клетки коры головного мозга у детей, рожденных алкоголиками, нарушенные генетические структуры у наркоманов, некоторые наследственные психические заболевания. Многие педагоги, опираясь на новейшие исследования, считают доказанным интеллектуальное неравенство людей и первопричиной его признают биологическую наследственность. Задатки к познавательной деятельности, предопределяющие воспитательные и образовательные возможности, наследуются людьми в неодинаковой мере. Из этого делается вывод: человеческая природа не поддается усовершенствованию, интеллектуальные способности остаются неизменными и постоянными. Улучшение человека через генетику не достигается. Лишь воспитание способно постепенно его облагородить. Понимание процесса наследования интеллектуальных задатков предопределяет практические пути воспитания и обучения людей. Современная педагогика делает акцент не на выявлении различий и приспособлении к ним воспитания, а на создании равных условий для развития имеющихся у каждого человека задатков. Большинство зарубежных педагогических систем исходит из того, что воспитание должно следовать за развитием, оно лишь помогает вызреванию того, что заложено в человеке природой, и поэтому должно быть лишь приспособлено к задаткам и способностям человека. В определении специальных задатков нет особых разногласий между представителями различных педагогических систем. Специальными называются задатки к определенному виду деятельности. Установлено, что дети, обладающие специальными задатками, достигают значительно более высоких результатов и продвигаются в избранной области деятельности быстрыми темпами. При сильной выраженности такие задатки проявляются в раннем возрасте, если ребенку предоставляются необходимые условия. Специальными задатками являются музыкальные, художественные, математические, лингвистические, спортивные и др. ^ Кроме биологической наследственности существенное влияние на развитие человека оказывает социальная наследственность, благодаря которой новорожденный человек активно усваивает социально-психологический опыт родителей и всех, кто его окружает (язык, привычки, особенности поведения, нравственные качества и т. д.). Понятие социального наследования ввел в научный оборот известный российский генетик М. П. Дубинин. Особенно важен вопрос о наследовании моральных задатков. Ведущим положением отечественной педагогики долгое время было утверждение, что эти качества не наследуются, а приобретаются в процессе взаимодействия организма с внешней средой. Считалось, что человек не рождается ни злым, ни добрым, ни щедрым, ни скупым, а тем более ни злодеем или преступником. Дети не наследуют моральных качеств своих родителей, в генетических программах человека не заложена информация о социальном поведении. Душа новорожденного, говорили древние, — «чистый лист», на который жизнь наносит свои письмена. Каким станет человек, полностью зависит от среды и воспитания. Расшифровывая генетические программы, ученые не обнаружили там ни генов добра или зла, ни генов агрессии или покорности, равно как и других генов, причастных к нравственности. Тогда почему многие ученые придерживаются теории «врожденного зла»? И справедлива ли пословица, дошедшая из глубины веков: яблоко от яблони недалеко падает? В западной педагогике доминирует утверждение, что нравственные качества человека биологически обусловлены. Люди рождаются добрыми или злыми, честными или лживыми, природой человеку даются драчливость, агрессивность, жестокость, алчность (М. Монтессори, К. Лоренц, Э. Фромм, А. Мичерлик и др.). Основанием для таких выводов служат данные, полученные при изучении поведения человека и животных. Если наука признает наличие инстинктов и рефлексов у животных и людей (И. П. Павлов), а инстинкты наследуются, то почему же их наследование людьми должно приводить к действиям, отличным от действий животных? Так перебрасывается мостик от поведения животных к человеческому поведению, которое в целом ряде случаев признается инстинктивным, рефлекторным, основывающимся не на высшем сознании, а на простейших биологических рефлексах. К решению этого очень сложного вопроса нужно подходить со всей ответственностью. В последнее время все более определенную, хотя и осторожную позицию о генной обусловленности социального поведения начинают занимать и отечественные специалисты. Академики П. К. Анохин, Н. М. Амосов и другие видные ученые сначала завуалированно, а затем все более открыто высказываются в пользу наследственной обусловленности нравственности человека и его социального поведения. ^ Человек становится личностью только в процессе социализации, т. е. общения, взаимодействия с другими людьми. Вне человеческого общества духовное, социальное, психическое развитие происходить не может. Реальная действительность, в условиях которой происходит развитие человека, называется средой. На формирование личности влияют разнообразные внешние условия, в том числе географические, социальные, школьные, семейные. По интенсивности контактов выделяется ближняя и дальняя среда. Когда педагоги говорят о влиянии среды, они имеют в виду прежде всего среду социальную и домашнюю. Первую относят к отдаленному окружению, а вторую к ближайшему. В понятие «социальная среда» входят такие общие характеристики, как общественный строй, система производственных отношений, материальные условия жизни, характер протекания производственных и социальных процессов и некоторые другие. Ближняя среда — это семья, родственники, друзья. Единства в оценке влияния среды на развитие человека пока нет. Огромную важность среды признают педагоги всего мира. Не совпадают взгляды при оценке степени влияния среды. Как известно, абстрактной среды не существует. Есть конкретный общественный строй, конкретные условия жизни человека, его семья, школа, друзья. Естественно, человек достигает более высокого уровня развития там, где близкое и далекое окружение предоставляет ему наиболее благоприятные условия. Огромное влияние на развитие человека, особенно в детском возрасте, оказывает домашняя среда. В семье обычно проходят первые, решающие для становления, развития и формирования годы жизни человека. Ребенок — обычно довольно точное отражение той семьи, в которой он растет и развивается. Семья во многом определяет круг его интересов и потребностей, взглядов и ценностных ориентиров. Семья же предоставляет и условия, в том числе материальные, для развития природных задатков. Нравственные и социальные качества личности также закладываются в семье. Школа, класс, друзья — следующий концентр близкого окружения подрастающего человека. Их влияние на становление и развитие личности весьма значительно. От силы, уровня и качества воздействия зависит, каким человек вырастет, носителем каких ценностей он станет. Что оказывает большее влияние на развитие человека — среда или наследственность? Мнения специалистов по этому вопросу разделились. Многие исследователи пытались установить точные количественные пропорции влияния среды и наследственности на развитие человека. Результаты очень противоречивы, что свидетельствует лишь об одном: доля участия исследуемых факторов в развитии разных людей неодинакова. Влияние среды, по оценкам представителей социогенного направления, может достигать 90%; влияние наследственности, считают сторонники биогенного, направления, отнюдь не менее значимо: 80—90%. Большее доверие вызывают взвешенные оценки, игнорирующие крайности. Например, английский психолог Д. Шаттлеворт (1935) пришел к следующему заключению по поводу влияния основных факторов на умственное развитие: из факторов умственного развития 64% приходится на наследственные влияния, 16% — на различия в уровне семейной среды, 3% — на различия в воспитании детей в той же семье и 17%: — на смешанные факторы (взаимодействие наследственности со средой). ^ Влияние наследственности и среды корректируется воспитанием. Оно — главная сила, способная дать обществу полноценную личность. Эффективность воспитательного воздействия заключается в целенаправленном, систематичном и квалифицированном руководстве. Слабость воспитания в том, что оно основывается на сознании человека и требует его участия, тогда как наследственность и среда действуют бессознательно и подсознательно. Этим определяются роль, место, возможности воспитания в формировании человека. Роль воспитания оценивается по-разному, причем диапазон этих оценок очень широк, от утверждения его полной бессильности и бессмысленности (при неблагоприятной наследственности и плохом влиянии среды) до признания единственным средством изменения человеческой природы. Истина, как обычно, находится между крайностями. Лозунг «Воспитание может все!», с которым неоднократно выступала педагогика, себя не оправдал. Воспитанием можно добиться многого, но полностью изменить человека нельзя. В судьбы людей воспитание вносит различную лепту — от самой незначительной до максимально возможной. Воспитание подчиняет развитие человека намеченной цели. Целенаправленное и систематическое влияние воспитателей приводит к образованию новых, заранее запроектированных условно рефлекторных связей, которые никакими иными путями созданы быть не могут. Воспитание — это заполнение пробелов в программе человеческого развития. Одна из важнейших задач правильно организованного воспитания — выявление склонностей и дарований, развитие в соответствии с индивидуальными особенностями человека, его способностями и возможностями. Специальные исследования показали, что воспитание может обеспечить развитие определенных качеств, только опираясь на заложенные природой задатки. Воспитание детенышей обезьяны в одинаковых условиях с ребенком показало, что детеныши обезьяны, имея те же контакты с людьми, получая хорошее питание и уход, тем не менее не приобретают ни одного психического качества, свойственного человеку. Воздействуя на развитие человека, воспитание само зависит от развития, оно постоянно опирается на достигнутый уровень развития. В этом и состоит сложная диалектика взаимоотношений развития и воспитания как цели и средства. Эффективность воспитания определяется уровнем подготовленности человека к восприятию воспитательного воздействия, обусловленного влиянием наследственности и среды. Люди поддаются воспитанию неодинаково, диапазон «податливости» очень широк — от полного неприятия воспитательных требований до абсолютного подчинения воле воспитателей. Существующая «сопротивляемость воспитанию» как противодействие внешней силе, исходящей от воспитателей, определяет конечный результат. Поэтому определяющую роль играют конкретные ситуации и взаимоотношения людей в воспитательном процессе. Сила воспитательного воздействия зависит от ряда условий и обстоятельств. Отечественный педагог и психолог Л. С. Выготский обосновал закономерность, согласно которой цели и методы воспитания должны соответствовать, во-первых, уровню «актуального развития», уже достигнутому ребенком, и, во-вторых, «зоне его ближайшего развития». На первом уровне ребенок выполняет задания самостоятельно, на втором — не может с ними справиться, а поэтому разрешает проблему с помощью взрослых. Только то воспитание признается хорошим, которое идет впереди развития. Задача воспитания состоит в том, чтобы создать «зону ближайшего развития», которая в дальнейшем перешла бы в «зону актуального развития». Формирует личность воспитание, ведущее за собой развитие, которое ориентируется на процессы, еще не созревшие, находящиеся в стадии становления. ^ Влияние на развитие наследственности, среды и воспитания дополняется еще одним чрезвычайно важным фактором — деятельностью личности. Под этим понимается все многообразие занятий человека, все то, что он делает. Из глубины веков дошли до нас наблюдения: что и как делает ребенок — таким он и вырастет; сколько пота — столько и успеха. Очевидна прямая связь между результатами развития и интенсивностью деятельности. Это еще одна общая закономерность развития, которую можно сформулировать так: чем больше работает человек в определенной области, тем выше уровень его развития в этой области. Разумеется, пределы действия такой закономерности не безграничны, они определяются «сдерживающими» факторами — способностями, возрастом, интенсивностью и организацией самой деятельности и т. д. В процессе деятельности происходит всестороннее и целостное развитие человека, формируется его отношение к окружающему миру. Чтобы деятельность привела к формированию запроектированного образа личности, ее нужно организовать и разумно направить. В этом самая большая сложность практического воспитания. К сожалению, во многих случаях оно не может предоставить возможностей для развития; воспитанники порой лишены самого необходимого — активного участия в общественной, трудовой, познавательной деятельности, обречены на ее пассивное созерцание и затверживание готовых истин. Основные виды деятельности детей и подростков — игра учение, труд. По направленности выделяется познавательная, общественная, спортивная, художественная, техническая, ремесленническая, гедоническая (направленная на получение удовольствия) деятельность. Особый вид деятельности — общение. Деятельность может быть активной и пассивной. Даже самый маленький ребенок уже проявляет себя как активное существо. Он предъявляет требования к взрослым, сверстникам, выражает свое отношение к людям, предметам. В дальнейшем под влиянием среды и воспитания активность может как повышаться, так и снижаться. Можно привести сколько угодно примеров, когда человек занят, много работает, но действует без желания, без настроения, как говорится, спустя рукава. Разумеется, такая деятельность не ведет к высоким результатам. Хорошее развитие обеспечивается только активной, эмоционально окрашенной деятельностью, в которую человек вкладывает всю душу, в которой полностью реализует свои возможности, выражает себя как личность. Такая деятельность приносит удовлетворение, становится источником энергии и вдохновения. Вот почему важна не столько деятельность сама по себе, сколько активность личности, в этой деятельности проявляющаяся. Активность в обучении позволяет школьнику быстрее и успешнее осваивать социальный опыт, развивает коммуникативные способности, формирует отношение к окружающей действительности. Познавательная активность обеспечивает интеллектуальное развитие ребенка. Для нее характерна не только потребность решать познавательные задачи, но и необходимость применять полученные знания на практике. Трудовая активность стимулирует быстрое и успешное формирование духовного и нравственного мира личности, определяет готовность много и успешно трудиться. Все проявления активности имеют один и тот же постоянный источник — потребности. Многообразие человеческих потребностей порождает и многообразие видов деятельности для их удовлетворения. Показать растущему человеку полезные, максимально ослабить ложные направления активности — постоянная и одновременно очень сложная задача воспитания. Сложность в том, что потребности и мотивы деятельности в период интенсивного становления человека очень подвижны и переменчивы. На различных возрастных ступенях должны оперативно меняться виды и характер деятельности. Массовое школьное воспитание не всегда успевает за этими переменами, а должно успевать, чтобы не допускать необратимых последствий. Активность человека — непременное условие развития его способностей и дарований, достижения успеха. Какие бы прекрасные воспитатели ни опекали ребенка, без собственного труда он мало чего достигнет. К. Д. Ушинский отмечал, что ученик должен учиться сам, а педагог дает ему материал для учения, руководит учебным процессом. Следовательно, при правильном воспитании школьник не столько объект педагогического воздействия, сколько субъект, т. е. активный участник собственного воспитания. Активность личности не только предпосылка, но и результат развития. Воспитание достигает цели, когда ему удается сформировать общественно активную, инициативную, творческую личность, приносящую радость себе и людям. Разумная, педагогически выверенная организация деятельности школьника обеспечивает активность во всех ее проявлениях. Ставить подрастающего человека в позицию активного деятеля, вооружать его такими способами деятельности, которые дают возможность активного приложения сил, изучать его личностное своеобразие, всемерно раскрывать его потенциальные возможности — таковы функции воспитателя, разумно направляющего процесс развития личности. ^ В педагогической практике все больше ощущается потребность в оперативной диагностике достигнутого учениками уровня развития. Это связано с тем, что эффективно управлять процессами формирования личности без знания глубины, темпов и особенностей происходящих изменений нельзя. Крылатые слова К. Д. Ушинского: «Если педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» — как нельзя лучше объясняют необходимость диагностики в живом учебно-воспитательном процессе. Диагностика (от грея, dia — прозрачный и gnosis — знание) — общий способ получения опережающей информации об изучаемом объекте или процессе. Значение диагностики в области развития аналогично значению хорошо поставленного «прояснения» характера заболевания в медицине: если вовремя и правильно определены его признаки и причины возникновения, то можно надеяться на благоприятный исход лечения. Неправильный диагноз не только обесценивает усилия врачей, но и сводит к нулю шансы на выздоровление больного. Все сказанное в области телесного (соматического) здоровья относится и к духовному здоровью, а поэтому диагностика в области развития — дело чрезвычайно важное, требующее высокой квалификации и ответственности. Физическое развитие человека диагностируется сравнительно просто. Для этого во всем мире применяются специально разработанные тесты (нормативы), по которым определяется степень развития как общих, так и специальных качеств. В зависимости от того, как человек справляется с предложенными заданиями, делается вывод о достигнутом уровне, конкретных параметрах физического развития. Полученные данные соотносятся с возрастными возможностями. Духовное, социальное развитие диагностировать чрезвычайно трудно. Применяемые для этой цели методики пока сложны, громоздки и не всегда обеспечивают безошибочные заключения. Для повышения надежности диагноза используют комплексное обследование состояния здоровья, сбор и сопоставление антропометрических, социальных и психологических данных, что требует специально оборудованных клиник и лабораторий, подготовленного персонала. В реальной педагогической практике школьные психологи и учителя изучают отдельные качества личности, но по результатам этих исследований, однако, нельзя давать общую оценку компонентов развития. Овладение простыми методиками диагностики отдельных сторон развития обучаемых — важный компонент профессиональной педагогической подготовки. Главный интерес для школьных учителей и воспитателей представляет диагностика умственной деятельности обучаемых, мотивации поведения, уровня притязаний, эмоциональности, развития социального поведения и многих других важных качеств. Наиболее распространенный метод изучения выделенных качеств — тестирование. ^ То, что развитие — как физическое, так и умственное — тесно связано с возрастом, понимали уже в глубокой древности. Эта самоочевидная истина не требовала особых доказательств: больше прожил человек на свете — стал выше ростом и крепче телом, с возрастом приходит мудрость, накапливается опыт, умножаются знания. Каждому возрасту соответствует свой уровень физического, интеллектуального, социального и духовного развития. Разумеется, это соответствие справедливо лишь в общем, развитие конкретного человека может отклоняться в ту или другую сторону. Для правильного управления процессами развития педагоги уже в далеком прошлом делали попытки классифицировать периоды человеческой жизни, знание которых несет важную информацию. Периодизация основывается на выделении возрастных особенностей — характерных для определенного периода жизни анатомо-физиологических и психических качеств. Сущность возрастных особенностей наглядно раскрывается на примере физического развития человека. Рост, прибавление веса, появление молочных зубов, а затем их смена, половое созревание и другие биологические процессы совершаются в определенные возрастные периоды с небольшими отклонениями. Поскольку биологическое и духовное развитие человека тесно связано между собой, то соответствующие возрасту изменения наступают и в интеллектуальной, социальной, духовной сферах. Происходит, хотя и не в таком строгом порядке, как биологическое, социальное созревание, проявляется возрастная динамика духовного развития личности. Это и служит естественной основой для выделения последовательных этапов человеческого развития и составления возрастной периодизации. Полные периодизации развития охватывают всю человеческую жизнь с наиболее характерными стадиями, а неполные (частичные, урезанные) — только ту часть жизни и развития, которая интересует определенную научную область. Для педагогики школы наибольший интерес представляет периодизация, охватывающая жизнь и развитие человека школьного возраста. Основу педагогической периодизации составляют стадии физического и духовного развития, с одной стороны, и условия, в которых протекает воспитание, — с другой. Если объективно существуют этапы биологического созревания организма, его нервной системы и органов, а также связанное с ним развитие познавательных сил, то разумно организованное воспитание должно приспосабливаться к возрастным особенностям, основываться на них. Игнорирование или отрицание природных ступеней развития неизбежно приводит к ошибочному утверждению возможности усвоить любой социальный опыт, любые знания, практические навыки и умения в любом возрасте при подборе и применении соответствующей методики. Возможности человека в связи с ускорением темпов социального развития, широким доступом к разнообразным информационным источникам несколько возрастают, но далеко не беспредельно. Возраст цепко удерживает развитие и диктует свою волю. Закономерности, действующие в этой области, жестко лимитируют возможности развития. Я. А. Коменский был первым, кто настаивал на строгом учете в учебно-воспитательной работе возрастных особенностей детей. Он выдвинул и обосновал принцип природосообразности, согласно которому обучение и воспитание должны соответствовать возрастным этапам развития. Как в природе все происходит в свое время, так и в воспитании все должно идти своим чередом — своевременно и последовательно. Только тогда человеку можно естественно прививать нравственные качества, добиваться полноценного усвоения истин, для понимания которых созрел его ум. Учет возрастных особенностей — один из основополагающих педагогических принципов. Опираясь на него, учителя регламентируют учебную нагрузку, устанавливают обоснованные объемы занятости различными видами труда, определяют наиболее благоприятный для развития распорядок дня, режим труда и отдыха. Возрастные особенности обязывают правильно решать вопросы отбора и расположения учебных предметов и учебного материала в каждом предмете. Они обусловливают также выбор форм и методов учебно-воспитательной деятельности. |

2. Факторы, движущие силы и закономерности психического развития

Ключевым

вопросом возрастной психологии является

вопрос факторов психического

развития.

Фактор (от лат.

factor

— «делающий», «производящий»)

определяется как причина, движущая

сила какого-либо процесса, явления,

определяющая его характер или

отдельные черты. Основываясь на таком

понимании, определим понятие «факторы

психического развития».

Факторы

психического развития

— основные

причины качественных изменений

психических процессов и свойств

личности.

Когда

анализируют причины психического

развития, используют не только понятие

«факторы», но и понятие «движущие силы

развитая». Иногда они рассматриваются

как синонимы, иногда — как разные

понятия. Например, в философском

словаре движущие силы развития

определяются как «существенные,

необходимые, длительно действующие

причины, обеспечивающие функционирование

и прогресс». То есть в данном случае

под движущими силами развития принимаются

не все причины, а только наиболее

существенные и длительно действующие.

Каковы

же основные взгляды на факторы

психического развития человека? У

нас нет возможности анализировать все

подходы, сложившиеся в рамках

психологии.

Мы

лишь заметим, что крайние полюса

образуют,

с

одной стороны, теории,

которые в большей степени отстаивают

генетическую обусловленность психического

развития человека (так называемый

«биологизаторский подход»), а

с другой

— теории, в которых доказывается

определяющая роль среды («со-

циологизаторский

подход»). Но большинство теоретических

построений все же исходит

из того, что человек — существо

биосоциальное (или является «общественным

животным», как заметил в свое время

Сенека).

Таким

образом, можно выделить две группы

факторов психического развития:

биологические и социальные.

Биологические

факторы

делятся на две группы:

наследственные

и

врожденные

Наследственные факторы включают те

особенности, которые передаются по

наследству: особенности строения

нервной системы, органов чувств,

физические признаки, характерные

для всех людей. Носителями наследственной

информации являются гены. Врожденные

особенности могут формироваться в

процессе внутриутробного развития и

проявляются в первые месяцы и даже годы

жизни ребенка под воздействием травм,

болезней, экологической ситуации,

других условий.

Под

социальными факторами

принято понимать влияние микро- и

макросреды. Микросреду образует

ближайшее окружение, или, другими

словами, различные контактные группы

(семья, друзья, родственники, учащиеся

в классе и т. д.). Макросреда определяется

теми политическими, экономическими,

культурными, национальными и другими

процессами, которые характерны для

данного общества.

Необходимым

условием психического развития выступает

собственная активность личности.

Человек как существо, наделенное

самосознанием, способен выступать не

пассивным объектом, воспринимающим

воздействие биологических и социальных

факторов, а активным субъектом. В

практическом плане это выражается

в том, что человек, осознав особенности

своего генотипа и окружения, в

значительной мере может влиять на свое

развитие. Способы такого влияния могут

быть различными (осознанный выбор сферы

деятельности; формирование своего

круга общения; получение нового

жизненного опыта и т. д.). При этом,

безусловно, нет смысла отрицать имеющиеся

природные задатки и «разрывать»

отношения со своим социальным кругом,

а наоборот, используя весь имеющийся

«позитив», преодолевать свои личностные

ограничения и психологические

защиты.

Чаще

всего в отечественной психологии

признается, что биологические особенности

человека составляют его природную

основу, но ведущими в развитии являются

социальные

факторы. При этом особый акцент при

изучении делается на анализе основных

противоречий возраста. Например, в

возрасте одного года ребенок на-

чинаетходить, он активно знакомится с

окружающим миром, стремится кобщению

со взрослыми, но ему не хватает знаков

для полноценного общения и удовлетворения

растущих познавательно-исследовательских

потребностей, поэтому ребенок начинает

активно овладевать речью. В ситуации,

когда автономную речь ребенка прекрасно

понимают близкие родственники, когда

она не является препятствием для

удовлетворения потребностей, полноценная

речь у ребенка не появляется — в

этом просто нет никакой необходимости,

у ребенка не возникает объективного

противоречия.

В

ходе жизни человека могут возникнуть

различные противоречия между:

—

потребностями и внешними обстоятельствами;

—

новыми потребностями, порождаемыми

деятельностью, и возможностями их

удовлетворения;

—

возросшими физическими способностями,

духовными возможностями и старыми

формами деятельности;

—

новыми требованиями деятельности и

несформированными умениями и навыками

(приводится по:

Айсмонтас, Б. Б.

Педагогическая психология. Схемы и

тесты / Б. Б. Айсмонтас. М., 2002. С. 50).

Именно

основные противоречия возраста часто

рассматриваются как движущие

силы психического развития ребенка.

Они же во многом определяют и особенности

социальной ситуации развития возраста.

Важнейшей

движущей силой развития ребенка

выступает противоречие между его

актуальным и потенциальным уровнем

развития. В основе разрешения этого

противоречия лежит сотрудничество

ребенка со взрослым, определяющее зону

ближайшего развития.

Зона

ближайшего развития

—

реально имеющиеся у ребенка воз-

можности, которые могут быть раскрыты

и использованы для его развития при

содействии со стороны окружающих людей.

Благодаря

взаимодействию со взрослыми дети

быстрее и глубже осваивают новую

деятельность, у них развиваются различные

способности, формируются умения и

навыки. Понятие «зона ближайшего

развития» введено Л. С. Выготским и

непосредственно связано со взглядами

ученого на проблему соотношения

обучения и развития. По Л. С. Выготскому,

обучение — движущая сила психического

развития. Обучение не тождественно

развитию. Оно создает зону ближайшего

развития, т. е. пробуждает у ребенка

внутренние процессы развития. «Обучение

только тогда хорошо, — писал Л. С.

Выготский, — когда оно идет впереди

развития». Тогда оно побуждает и

вызывает к жизни много других функций,

лежащих в зоне ближайшего развития.

Психическое

развитие всегда имеет индивидуальные

особенности. В то же время, по мнению

Л. С. Выготского, можно выделить четыре

общие и существенные

особенности (или закономерности)

психического развития

1.

Цикличность.

Психическое развитие представляет

собой чередование периодов подъема,

интенсивных изменений в психике и

периодов замедления, затухания. Такая

цикличность развития характерна как

для отдельных психиче- ских’функций

(памяти, речи, мышления и т. д.), так и для

развития психики ребенка в целом.

Темп и содержание развития в каждом

возрастном периоде имеют свою специфику,

а потому ценность каждого года или

месяца жизни различна (6 месяцев

отставания в раннем детстве намного

существеннее, нежели в зрелом

возрасте).

Неравномерность

развития.

Психическое развитие нельзя назвать

гармоничным

в том смысле, что разные психические

процессы и свойства личности развиваются

неравномерно и непропорционально.

Например, на какой-то стадии У

человека

интеллектуальное развитие может

«опережать» формирование нравственных

качеств, волевых свойств и других

личностных характеристик. С другой

стороны,

такое несоответствие вызывает

соответствующие противоречия,

разрешение

которых ведет

к развитию,

изменению соотношения между психическими

функциями, построению межфункциональных

связей и

т. д.«Метаморфозы»

в развитии.

Психическое развитие представляет

собой цепь качественных изменений,

превращений одной формы психической

жизни

в другую.

Эти превращения (метаморфозы) происходят

постоянно, но в одни периоды

они проявляют себя отчетливо, а в другие

— практически незаметны. Это и указывает

на постоянную динамику внутреннего

мира ребенка.Сочетание

процессов эволюции и инволюции в

развитии ребенка.

Психическое развитие предполагает не

только «развертывание» (эволюцию)

новых психических явлений, но и отмирание

или преобразование (инволюцию)

предыдущих. То, что было важным и

определяющим для развития ребенка на

какой-то возрастной стадии, на последующей

либо отмирает, либо преобразуется.

Так, если ребенок научился говорить,

он перестает лепетать. В случае если

инволюционные процессы запаздывают,

наблюдается инфантилизм: ребенок,

переходя в новый возрастной период,

проявляет в поведении и общении

неразвитость и неадекватность.

Факторы психического развития личности.

25

Условия

и движущие силы психического развития

Развитие

— постоянный процесс количественных и

качественных изменений природных и

социальных сторон личности, трансформация

строения и функций организма, появление

новых качеств в сознании, совершенствование

различных видов деятельности.

Психическое

развитие личности обусловлено разными

факторами, предпосылками и движущими

силами. От того, насколько мы их знаем

и учитываем специфику их проявления,

зависит эффективность правильного

понимания всех индивидуальных и

социальных действий и поступков человека.

Это

то объективно существующее, что с

необходимостью определяет ее

жизнедеятельность в самом широком

смысле этого слова. Факторы психического

развития личности могут быть внешними

и внутренними.

Внешними

факторами выступают природно-географическая

среда, макросреда, микросреда и

общественно-полезная деятельность.

Природно-географическая

среда

оказывает большое влияние на развитие

личности. Известно, например, что выросшие

на Крайнем Севере люди более выдержанны,

более организованны, умеют ценить время

и правильно относиться к тому, чему их

обучают.

Макросреда,

т. е. общество в совокупности всех его

проявлений, также оказывает большое

влияние на формирование личности. Так,

человек, выросший в тоталитарном

обществе, как правило, развит и воспитан

не так, как представитель демократического

государства.

Микросреда,

т. е. группа, микрогруппа, семья и т. д.,

также является важной детерминантой

формирования личности. Именно в микросреде

закладываются важнейшие нравственные

и морально-психологические характеристики

человека, которые, с одной стороны,

необходимо принимать во внимание, а с

другой — совершенствовать или

трансформировать в процессе обучения

и воспитания.

Общественно-полезная

деятельность

— это труд, в условиях которого развивается

человек и формируются его важнейшие

качества.

Внутренними

факторами развития личности выступают

биогенетические особенности личности

и ее психики (анатомо-физиологические

и задатки).

Анатомо-физиологические

особенности

личности — это: •специфика функционирования

ее нервной системы, выражающаяся в самых

разнообразных характеристиках:

своеобразии работы всей нервной системы,

соотношении процессов возбуждения и

торможения в коре головного мозга,

проявлении темперамента, эмоций и

чувств, поведения и поступков и т. д.; •

Задатки

—

это врожденные анатомо-физиологические

особенности организма, которые облегчают

развитие способностей. Такой, например,

задаток, как подвижная нервная система,

может способствовать развитию многих

способностей в любом виде деятельности,

связанной с необходимостью адекватно

реагировать на смену ситуаций, быстро

перестраиваться на новые действия,

менять темп и ритм работы, устанавливать

взаимоотношения с другими людьми.

Закономерности

В

психологии отмечаются общие тенденции,

закономерности

психического развития,

но они вторичны

по отношению к воздействию среды (в

широком смысле слова), так как их

своеобразие зависит от условий жизни,

деятельности и воспитания.

Неравномерность

— о при любых даже самых благоприятных

условиях обучения и воспитания различные

психические функции, психические

проявления и свойства личности не

находятся на одном и том же уровне

развития. По-видимому, существуют

оптимальные сроки для становления и

роста отдельных видов психической

деятельности. Такие возрастные периоды,

когда условия для развития тех или иных

психических свойств и качеств будут

оптимальными, называют сензитивными

(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев).Причиной

такой сензитивности являются и

закономерности

органического созревания мозга,

и то обстоятельство, что некоторые

психические процессы и свойства могут

формироваться лишь на основе других

сформировавшихся психических процессов

и свойств (например, математическое

мышление может формироваться на основе

сформировавшейся до известной степени

способности к абстрактному мышлению),

и жизненного

опыта.Интеграция

психики.

По мере развития психика человека

приобретает все большую ценность,

единство, устойчивость, постоянство.

Маленький ребенок, по мнению Н. Д.

Левитова, в психическом отношении

представляет собой малосистематизированное

сочетание психических состояний.

Психическое развитие представляет

собой постепенное перерастание

психических состояний в черты личности.Пластичность

и возможность компенсации.

На величайшую пластичность нервной

системы указывал И. П. Павлов, отмечая,

что все можно изменить к лучшему, лишь

бы были осуществлены соответствующие

воздействия. На этой пластичности

основаны возможности целенаправленного

изменения психики ребенка, школьника

в условиях обучения и воспитания.

Пластичность открывает возможности и

компенсации:

при слабости или дефектности развития

одной психической функции усиленно

развиваются другие. Например, слабую

память можно компенсировать

организованностью и четкостью

деятельности, дефекты зрения отчасти

компенсируются обостренным развитием

слухового анализатора и др.

Итак,

развитие ребенка – сложный диалектический

процесс.

6. Движущие силы развития личности.

Понятие

о росте формировании и развитии личности

в отечественной психологии (Ананьев –

см социальная ситуация, Петровский,

Выготский).

Личность

– особое качество, которое приобретается

индивидом в обществе, в совокупности

отношений, общественных по своей природе,

в которые индивид вовлекается. Врожденные

и приобретенные свойства составляют

лишь условия, предпосылки формирования

и функционирования личности, как и

внешние условия и обстоятельства жизни.

В отечественной

психологии был выделен принцип

саморазвития личности как исходный при

изучении мотивации развития личности,

так и определили общую стратегию развития

поиска конкретных психологических

феноменов и ДСЛР. Для этой стратегии

характерно:

положение

о роли борьбы противоположенностей,

противоречия и гармонии этих

противоположенностей как ДСРЛ,положение

о существовании источника саморазвития

деятельности в самом процессе движения

деятельности (Леонтьев, Рубинштейн).

Петровский ввел

понятие «надситуативной» активности

как источнике зарождения любой новой

деятельности личности. Человеку присуща

неадаптивная по своей природе тенденция,

которая проявляется в постановке

различного рода сверхзадач. Он ввел

представление об установках как

механизмах, определяющих устойчивость

динамики деятельности, ее развития.

Установки содержат деятельность, а

надситуативная активность выводит

личность на новые уровни решения

жизненных задач.

Инстинкты как

движущая сила развития личности в

психоаналитической теории З.Фрейда

Психоаналитическая

теория основывается на представлении,

согласно которому люди являются сложными

энергетическими системами. Сообразуясь

с достижениями физики и физиологии

XIXвека, Фрейд считал, что поведение

человека активируется единой энергией,

согласно закону сохранения энергии (то

есть она может переходить из одного

состояния в другое, но количество ее

остается при этом тем же самым). Фрейд

взял этот общий принцип природы, перевел

его на язык психологических терминов

и заключил, что источником психической

энергии является нейрофизиологическое

состояние возбуждения. Далее он

постулировал: у каждого человека имеется

определенное ограниченное количество

энергии, питающей психическую

активность; цель любой формы поведения

индивидуума состоит в уменьшении

напряжения, вызываемого неприятным для

него скоплением этой энергии. Например,

если значительная часть вашей энергии

расходуется на постижение смысла того,

что написано на этой странице, то ее не

хватит на другие виды психической

активности —на то, чтобы

помечтать или посмотреть телевизионную

передачу. Аналогично, причиной,

заставляющей вас читать эти строки,

может служить стремление ослабить

напряжение, вызванное необходимостью

сдавать экзамен на следующей неделе.

Таким образом,

согласно теории Фрейда, мотивация

человека полностью основана на

энергии возбуждения, производимого

телесными потребностями. По его

убеждению, основное количество

психической энергии, вырабатываемой

организмом, направляется на умственную

деятельность, которая позволяет снижать

уровень возбуждения, вызванного

потребностью. По Фрейду, психические

образы телесных потребностей,

выраженные в виде желаний, называются

инстинктами.В инстинктах

проявляются врожденные состояния

возбуждения на уровне организма,

требующие выхода и разрядки. Фрейд

утверждал, что любая активность человека

(мышление, восприятие, память и воображение)

определяется инстинктами. Влияние

последних на поведение может быть как

прямым, так и непрямым, замаскированным.

Люди ведут себя так или иначе потому,

что их побуждает бессознательное

напряжение —их действия

служат цели уменьшения этого напряжения.

Инстинкты как таковые являются

«конечной причиной любой активности»

[Freud, 1940,

Модификация идей

классического психоанализа в теориях

Юнга, Адлера, Хорни.

Рассмотрение

человека как органичной целостности

требует единого психодинамического

принципа. Адлер вывел его из самой жизни,

а именно из того обстоятельства, что

жизнь невозможно представить себе без

непрерывного движения в направлении

роста и развития. Только в движении по

направлению к личностно значимым целям

индивидуум может быть воспринят как

единое и самосогласующееся целое.

Утверждая, что

человек стремится к совершенству, Адлерисходил из соображения, что люди не

отталкиваются от внутренних или внешних

причин, а скорее, тянутся вперед

—они всегда находятся в движении

к личностно значимым жизненным целям.

Цели, которые люди ставят перед собой,

а также индивидуальные пути их достижения

дают ключ к пониманию того, какое значение

они придают своей жизни. По мнению

Адлера, эти жизненные цели в значительной

степени выбираются индивидуально, а

следовательно, в постоянном стремлении

к совершенству люди способны

планировать свои действия и определять

собственную судьбу. Достигая намеченных

целей, они не только повышают самооценку,

но также находят свое место в жизни.

Признавая значение

наследственности и окружающей среды в

формировании личности, Адлер настаивал

на том, что индивидуум —нечто большее, чем только продукт этих

двух влияний [Adier, 1964]. А

именно, он считал, что люди обладаюттворческой силой,которая обеспечивает

возможность распоряжаться своей жизнью,

—свободная, осознанная активность

является определяющей чертой человека.

Эта творческая сила влияет на каждую

грань человеческого опыта: восприятие,

память, воображение, фантазию и мечты.

Она делает каждого человека

самоопределяющимся индивидуумом,

архитектором своей собственной жизни.

Именно эта

убежденность в творческой природе и

свободе человека более, чем что либо

другое, побуждает многих психологов

считать Адлера предвестником современной

гуманистической психологии.

В отличие от Фрейда,

придававшего особое значение ранним

годам жизни как решающему этапу в

формировании моделей поведения личности,

Юнграссматривал развитие личности

как динамический процесс, как эволюцию

на протяжении всей жизни. Он почти ничего

не говорил о социализации в детстве и

не разделял взглядов Фрейда относительно

того, что определяющими для поведения

человека являются только события

прошлого (особенно психосексуальные

конфликты).

Сточки зрения

Юнга, человек постоянно приобретает

новые умения, достигает новых целей и

реализует себя все более полно. Он

придавал большое значение такой жизненной

цели индивида, как «обретение самости»,являющейся результатом стремления

различных компонентов личности к

единству. Эта тема стремления к

интеграции, гармонии и целостности в

дальнейшем повторилась в экзистенциальной

и гуманистической теориях личности.

Согласно Юнгу,

конечная жизненная цель —это полная реализация «Я», то есть

становление единого, неповторимого и

целостного индивида. Развитие каждого

человека в этом направлении уникально,

оно продолжается на протяжении всей

жизни и включает в себя процесс, получивший

названиеиндивид у ация.Говоря

упрощенно, индивидуация —это динамичный и эволюционирующий

процесс интеграции многих

противодействующих внутриличностных

сил и тенденций. В своем конечном

выражении индивидуация предполагает

сознательную реализацию человеком

своей уникальной психической реальности,

полное развитие и выражение всех

элементов личности. Таким образом,

архетип самости становится центром

личности и уравновешивает многие

противоположные качества, входящие в

состав личности как единого главного

целого. Благодаря этому высвобождается

энергия, необходимая для продолжающегося

личностного роста. Итог осуществления

индивидуации, очень непросто достигаемый,

Юнг называлсамореализацией.Он

считал, что эта конечная стадия развития

личности доступна только способным

и высокообразованным людям, имеющим к

тому же достаточный для этого досуг.

Из-за этих ограничений самореализация

недоступна подавляющему большинству

людей.

Хорнисоглашалась

с мнением Фрейда о значении детских

переживаний для формирования структуры

и функционирования личности у взрослого

[Homey, 1959]. Несмотря на

общность основных позиций, оба ученых

расходились во мнениях по вопросу о

специфике формирования личности. Хорни

не приняла утверждений Фрейда о

существовании универсальных

психосексуальных стадий и о том, что

сексуальная анатомия ребенка диктует

определенную направленность дальнейшего

развития личности. Согласно ее убеждениям,

решающим фактором в развитии личности

являются социальные отношения между

ребенком и родителями.

Согласно Хорни,

для детства характерны две потребности:

потребность в удовлетворениии

потребность вбезопасности[Ногпеу,

1939].Удовлетворение охватывает все

основные биологические нужды: в пище,

сне и т. д. Хотя Хорни придавала значение

удовлетворению потребностей в обеспечении

физического выживания, она не считала,

что они играют основную роль в формировании

личности. Главной в развитии ребенка

является потребность в безопасности.

В данном случае основополагающий

мотив —быть любимым,

желанным и защищенным от опасности

или враждебного мира. Хорни считала,

что в удовлетворении этой потребности

безопасности ребенок полностью зависит

от своих родителей. Если родители

проявляют истинную любовь и тепло в

отношении к ребенку, тем самым

удовлетворяется его потребность в

безопасности. Благодаря этому вероятнее

всего сформируется здоровая личность.

И наоборот, если поведение родителей

препятствует удовлетворению потребности

в безопасности, весьма вероятно

патологическое развитие личности.

Многие моменты в поведении родителей

могут фрустрировать потребность

ребенка в безопасности: неустойчивое,

сумасбродное поведение, насмешки,

невыполнение обещаний, чрезмерная

опека, а также оказание явного

предпочтения его братьям и сестрам

[Ногпеу, 1945]. Однако основным результатом

подобного дурного обращения со стороны

родителей является развитие у ребенка

установкибазальной враждебности.В этом случае ребенок оказывается

между двух огней: он зависит от родителей

и в то же время испытывает по отношению

к ним чувства обиды и негодования. Этот

конфликт приводит в действие такие

защитные механизмы, как вытеснение. В

результате поведение ребенка, не

ощущающего безопасности в родительской

семье, направляется чувствами

беспомощности, страха, любви и вины,

выполняющими роль психологической

защиты, цель которой -подавление враждебных чувств по

отношению к родителям, чтобы выжить.

Представление

о движущих силах развития личности в

теории Левина.

Существует

психологическое положение, которое

занимает ребенок и области свободы его

движений, это области, доступные ему и

области, которые психологически

существуют для ребенка, но не достижимы

из-за социальных характеристик ситуации

или ограниченных его собственных

социальных, физических и интеллектуальных

возможностей и способностей.

Напряжение,

которое сообщает детскому поведению

валентность, варьирует в зависимости

от содержания, желаний и потребностей.

Выделяют такие группы валентностей:

«положительные» — приближение к объекту,

и «отрицательные» — уход или отступление.

Действия в направлении валентности

могут иметь форму неконтролируемого

поведения или направлений волевой

активности.

Движущие силы

связаны с валентностями, сдерживающие

силы – с барьерами. Изменение положения

привлекательного объекта ведет к

изменению направления движений ребенка.

Напряжение в

психологических терминах означает

непрямое достижение цели у старших

детей, когда социальная структура

приобретает для них решающее значение.

Система

внутриличностного напряжения понимается

как источник мотивации личности. Принцип

стремления к равновесию как методологическая

предпосылка изучения ДСРЛ.

Тенденция к

самоактуализации и самореализации как

ДСРЛ в теории А.Маслоу.

Если все потребности

в достаточной мере удовлетворены,

на передний план выступают потребности

самоактуализации. Маслоу охарактеризовал

самоактуализациюкак желание

человека стать тем, кем он может стать.

Человек, достигший этого высшего уровня,

добивается полного использования

своих талантов, способностей и потенциала

личности. Короче, самоактуализироваться

—значит стать тем человеком, которым

мы можем стать, достичь вершины нашего

потенциала. Говоря словами Маслоу:

«Музыканты должны играть музыку,

художники должны рисовать, поэты должны

сочинять стихи, если они, в конце концов,

хотят быть в мире с самими собой. Люди

должны быть тем, кем они могут быть. Они

должны быть верны своей природе».

Самоактуализация

не обязательно должна принимать форму

творческих усилий, выражающихся в

создании произведений искусства.

Родитель, спортсмен, студент,

преподаватель или рабочий у станка

—все могут актуализировать свой

потенциал, выполняя наилучшим образом

то, что они делают; специфические формы

самоактуализации очень разнообразны.

Именно на этом высшем уровне иерархии

потребностей люди сильнее всего

отличаются друг от друга.

Тенденция к

поиску смысл жизни и самосозиданию как

ДСРЛ (Франкл, Роджерс).

Наряду с позитивной

точкой зрения на природу человека,

Роджерс выдвинул гипотезу о том, что

все поведение вдохновляется и регулируется

неким объединяющим мотивом, который

он называл тенденцией актуализации.Он представляет собой «свойственную

организму тенденцию развивать все свои

способности, чтобы сохранять и развивать

личность». Таким образом, важнейший

мотив жизни человека —это актуализировать, то есть сохранить

и развить себя, максимально выявить

лучшие качества своей личности, заложенные

в ней от природы. Эта фундаментальная

тенденция являетсяединственныммотивационным конструктом, постулированным

Роджерсом. Действительно, Роджерс

чувствовал, что ничего нельзя

объяснить, постулируя специфические

мотивы, такие как голод, половое влечение,

безопасность, и используя эти гипотетические

мотивы для объяснения причин поведения.

Роджерс полагал,

что при отсутствии значительных внешних

ограничений или антагонистических

воздействий тенденция актуализации

естественно выразится посредством

разнообразных форм поведения. Далее

некоторые существенные признаки

определяют тенденцию актуализации как

«один центральный источник энергии в

организме человека» [Rogers,

1980,р. 123]. Во-первых, она берет начало

в физиологических процессах организма

(то есть этобиологический факт,а

не психологическая тенденция). На

организменном уровне тенденция

актуализации выражается не только в

сохранении организма с удовлетворением

дефицитарных потребностей (воздух,

пища, вода), она также развивает организм,