Биогенетическая концепция личности | Psylist.net

В истории психологии существовало два направления в решении вопроса о движущих силах, источнике развития и становления личности. Эти направления получили название биогенетической и социогенетической концепций развития.

Биогенетическая концепция исходит из того, что развитие личности человека определяется биологическим, преимущественно наследственным, фактором. Поэтому развитие личности носит спонтанный (самопроизвольный) характер. Согласно этой точке зрения, человек от природы имеет предрасположение не только к некоторым особенностям протекания эмоциональных реакции, особенностям темпа действий, но и к определенному комплексу мотивов (предрасположение к преступности у одних, к успехам в административной деятельности у других и т.п.). В человеке якобы от природы запрограммированы не только формы его психической деятельности, но и их содержание, изначально определены этапы психического развития и порядок их возникновения.

Биогенетическая концепция, представляющая личность человека лишенной собственной активности, продуктом действия фатальных биологических факторов, делала и педагога пассивным свидетелем рождения этих роковым образом предопределенных качеств личности. Разрешите ребенку быть эгоистом, позвольте ему лгать, обманывать, пока эти силы не исчерпают себя; яркие эгоистические поступки порождают у ребенка идею его «Я», – призывали биогенетики педагогов, оставляя за последними лишь право знать, какие качества личности должны фатально появиться у ребенка, и обязанность не препятствовать их появлению, а, наоборот, способствовать ему.

«Биогенетический закон» утверждает что онтогенез является сокращенным повторением филогенеза. Сторонники биогенетической теории психического развития утверждают, что психическое развитие индивида, отдельного человека, является повторением психического развития рода и усматривают в этом закон, предопределяющий все этапы психического развития ребенка.

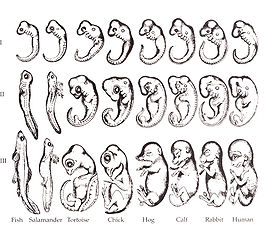

Сторонники биогенетической теории ссылались в обоснование своей концепции на биогенетический закон, сформулированный Мюллером и Геккелем применительно к эмбриональному развитию зародыша. Конкретно этот закон означает, что в течение зародышевого развития организм воспроизводит в своем анатомическом строении все основные стадии развития рода. Попытки обосновать биогенетическую концепцию психического развития опираются прежде всего на роль наследственности. Однако, онтогенез никак не является простым повторением филогенеза. Он имеет и свои собственные законы развития.

Вконтакте

Одноклассники

Похожие материалы в разделе Общая психология:

Биогенетические теории развития

Биогенетические теории развития человека имеют установку на врожденные особенности ребенка. Для них характерна тенденция к упрощенно-механическому пониманию поведения, определяющим фактором которого является наследственность.

Качественные и количественные характеристики развивающейся личности роковым образом определяются наследственностью, а среда служит регулятором, проявителем, с которым взаимодействует наследственность.

Наиболее ярко это проявилось в теории рекапитуляции «биогенетического закона» Э.Геккеля и С.Холла. Согласно ему онтогенез есть сокращенное повторение филогенеза. Подобно тому, как человеческий зародыш за период своего внутриутробного существования повторяет все стадии развития от одноклеточного существа до человека, так и ребенок воспроизводит основные этапы человеческой истории: 1) период дикости; 2) охоты; 3) пастушества; 4) земледельческий период; 5) торгово-промышленный период – интерес к деньгам, торговле, обмену.

Другой вариант биогенетической концепции разрабатывался представителями немецкой «конституциональной психологией». Э.Кречмер и В.Йенш предполагали, что между физическим типом человека и особенностями его развития должна существовать какая -то связь. Э.Кречмер считал, что всех людей можно расположить по оси, на одном полюсе который циклоидный (легко возбудимый, непосредственный, неустойчивый по настроению), а на другом – шизоидный (замкнутый, неконтактный, эмоционально скованный) типы. Подростковый возраст связывался с циклоидными вспышками, а юность с ее тягой к самоанализу объявлялась «шизоидным» периодом.

Наиболее явно инстинктивная природа психики ребенка выступает в этологическом направлении психологии, где поведение человека рассматривается как цепь врожденных рефлексов. Немецкий ученый К.Лоренц исследовал человеческое поведение как одну из форм поведения животных вообще. Согласно его представлениям жизнь человека принципиально не отличается от жизни других животных и представляет собой цепь инстинктивно-детерминированных форм поведения. Все высшие и сугубо человеческие проявления — дружбу, любовь, войну, зависть, привязанность и др. – он объясняет как проявление врожденных инстинктов, направленных на выживание индивида и сохранение вида. Биологическая целесообразность является основной ценностью и главным объяснительным принципом его теории.

Теория психосексуального развития З.Фрейда также строится на том, что источником психического развития являются врожденные инстинкты и влечения. Однако отнести её к биогенетическому подходу было бы не правильно. Два фактора влияют на развитие: инстинкты и среда, под давлением которой и происходит приспособление организма.

Ребенок рождается с определенным запасом энергии — «либидо», которая лежит в основе сексуальных влечений человека. Весь процесс детского развития Фрейд укладывал в 4 стадии: оральная, анальная, фаллическая стадия, латентный период и генитальная стадия.

На каждой из стадий «либидо» сосредоточивается в той или иной области тела, раздражение которой приводит к удовлетворению значимых для ребенка потребностей. Так, например, в младенчестве либидо сосредоточено в области рта, языка и губ и связано с кормлением грудью. Поэтому недостаточное удовлетворение потребностей, связанных с оральной областью, может затормозить ребенка на последующих стадиях, вызвать у него состояние депрессии и т. п. Если же потребности удовлетворяются избыточно, у ребенка может развиться излишняя зависимость от окружения (конформизм). Таким образом, неудовлетворение потребностей приводит к фиксации влечений, создает предельное напряжение, вызывает либо неврозоподобные состояния, неуверенность, капризы и другие болезненные симптомы, либо явления регрессии — возврат к низшему уровню мотивации поведения. Главным мотивом поведения ребенка является удовлетворение инстинктивных желаний («принцип удовольствия»). Однако уже в первые годы жизни ребенок в ответ на требования взрослых постепенно приобретает способность задерживать удовлетворение своих непосредственных импульсов. Из страха перед наказанием он начинает контролировать свое поведение и сдерживать инстинктивные желания. Так возникает следующая инстанция психики, которую З.Фрейд назвал «Я» или «эго». В дальнейшем возникает следующий уровень внутренней жизни («суперэго»), на котором требования и ценности окружающих людей становятся его собственными требованиями к самому себе. Периодизация психического развития строится на способе удовлетворения инстинктивных влечений ребенка.

Последователи З.Фрейда – нейрофрейдисты Э.Фромм, Дж.Хорни, Э.Эриксон и др. рассматривали этот процесс в более широком социальном контексте, уделяя большую роль условиям воспитания в формировании «Я» ребенка.

Одним из наиболее популярных в настоящее время направлений психоанализа в западной психологии является теория привязанности Дж. Боули и М. Эйнсворта. В центре рассмотрения также опыт ранних отношений ребенка с матерью. Однако в этой теории привязанность к матери обусловлена не удовлетворением первичных биологических потребностей, а обеспечением защиты и безопасности. Тенденция младенца к привязанности является генетически и эмоционально обусловленной, но качество привязанности зависит от материнского поведения.

Читайте также:

Рекомендуемые страницы:

Поиск по сайту

Биогенетические и социогенетические концепции | Студент-Сервис

Сторонники биогенетической концепции развития полагают, что основные психические свойства личности заложены в самой природе человека (биологическом начале), определяющей его жизненную судьбу. Они считают генетически запрограммированными интеллект, аморальные свойства личности и др.

Первым шагом на пути возникновения биогенетических концепций была теория Ч. Дарвина о том, что развитие – генезис – подчиняется определенному закону. В дальнейшем любая крупная психологическая концепция всегда была связана с поиском законов детского развития.

Немецкий естествоиспытатель Э. Геккель (1834–1919) и немецкий физиолог И. Мюллер (1801–1958) сформулировали биогенетический закон, согласно которому животное и человек во время внутриутробного развития кратко повторяют те стадии, которые проходит данный вид в филогенезе. Этот процесс был перенесен на процесс онтогенетического развития ребенка. Американский психолог С. Холл (1846–1924) считал, что ребенок в своем развитии кратко повторяет развитие человеческого рода. Основанием для появления данного закона послужили наблюдения за детьми, в результате чего были выделены следующие стадии развития: пещерная, когда ребенок роется в песке, стадия охоты, обмена и др. Холл предполагал также, что развитие детского рисунка отражает те стадии, которые проходило изобразительное искусство в истории человечества.

Теории психического развития, связанные с идеей повторяемости в этом развитии истории человечества, называют теориями рекапитуляции.

Выдающийся русский физиолог И.П. Павлов (1849–1936) доказал, что существуют приобретенные формы поведения, в основе которых лежат условные рефлексы. Это породило точку зрения о том, что развитие человека сводится к проявлению инстинкта и дрессуре. Немецкий психолог В. Келер (1887–1967), проводя опыты на человекоподобных обезьянах, открыл у них наличие интеллекта. Этот факт лег в основу теории, согласно которой психика в своем развитии проходит три этапа: 1) инстинкт; 2) дрессура; 3) интеллект.

Австрийский психолог К. Бюлер (1879–1963), опираясь на теорию В. Келера и под влиянием трудов основателя психоанализа, австрийского психиатра и психолога 3. Фрейда (1856–1939), в качестве основного принципа развития всего живого выдвинул принцип удовольствия. Он связывал этапы инстинкта, дрессуры и интеллекта не только с созреванием мозга и усложнением отношений с окружающей средой, но и с развитием аффективных состояний – переживанием удовольствия и связанного с ним действия. Бюлер утверждал, что на первом этапе развития – этапе инстинкта – благодаря удовлетворению инстинктивной потребности наступает так называемое «функциональное удовольствие», являющееся следствием выполнения действия. А на этапе интеллектуального решения задачи возникает состояние, предвосхищающее удовольствие.

В. Келер, изучая развитие ребенка с помощью зоопсихологического эксперимента, заметил сходство в примитивном применении орудий труда у человека и обезьяны.

Диаметрально противоположного подхода к развитию психики ребенка придерживаются сторонники социогенетической (социологизаторской) концепции. Они считают, что в поведении человека нет ничего врожденного и каждое его действие – лишь продукт внешнего воздействия. Поэтому, манипулируя внешними воздействиями, можно добиться любых результатов.

Еще в XVII в. английский философ Джон Локк (1632–1704) считал, что ребенок рождается на свет с чистой душой, подобной белому листу бумаги, на котором можно написать все что угодно, и дитя вырастет таким, каким его хотят видеть родители и близкие. Согласно этой точке зрения наследственность не играет никакой роли в развитии психики и поведения ребенка.

Американский психолог Дж. Б. Уотсон (1878–1958) выдвинул лозунг: «Хватит изучать то, что человек думает, давайте изучать то, что человек делает!». Он считал, что в поведении человека нет ничего врожденного и каждое его действие есть продукт внешней стимуляции. Следовательно, манипулируя внешними раздражителями, можно «создать» человека любого склада. В исследованиях научения, в которых учитывались экспериментальные результаты, полученные И.П. Павловым, на первый план вышла идея сочетания стимула и реакции, условных и безусловных стимулов, был выделен временной параметр этой связи. Это легло в основу ассоцианистической концепции научения Дж. Уотсона и Э. Газри, которая стала первой программой бихевиоризма. Бихевиоризм – это направление в американской психологии XX в., отрицающее сознание как предмет научного исследования и сводящее психику к различным формам поведения, понятого как совокупность реакций организма на стимулы внешней среды. По словам Дж. Уотсона, «все такие термины, как сознание, ощущение, восприятие, воображение или воля, могут быть исключены при описании человеческой деятельности». Поведение человека он отождествлял с поведением животного. Человек, по мнению Уотсона, – это биологическое существо, которое может быть изучаемо подобно всякому другому животному. Таким образом, в классическом бихевиоризме акцент делается на процессе научения на основе наличия или отсутствия подкрепления под влиянием среды.

Представители необихевиоризма, американские психологи Э. Торндайк (1874–1949) и Б. Скиннер (1904–1990) создали концепцию научения, которое получило название «оперантное научение». Эта разновидность научения характеризуется тем, что в установлении новой ассоциативной стимульно-реактивной связи важную роль играют функции безусловного стимула, т. е. главный акцент делается на значении подкрепления.

Н. Миллер и американский психолог К.Л. Халл (1884–1952) – авторы теории, в которой был дан ответ на вопрос: зависит ли научение, т. е. установление связи между стимулом и реакцией, от таких состояний испытуемого, как голод, жажда, боль.

На основе существующий теорий можно сделать вывод, что в социогенетических теориях в качестве основного фактора развития психики рассматривается среда, а активность ребенка не учитывается.

| Биогенетические концепции в зарубежной психологии развития

| Биогенетические концепции в зарубежной психологии развития

?– что более определяет развитие человека — природа или воспитание Лекция. Светловой Н.В. В 19 в. Господствовала физиология и естественные науки. Понятие концепции, идеи, появляющейся в физиологии и естественных науках определило основные направления развития психологии в 19-20 вв. Решающее влияние на возникновение собственно психологии теорий имели эволюционные теории Ч. Дарвина и сформированные Гекклем и Мюллером биогенетический закон. Лекция Ермолаевой М.В. Зарубежная психология развития. Биогенетический подход Биогенетический подход объединяет значительное количество различных концепций по одному существующему признаку: по признаку признания приоритета наследственного фактора развития. Развитие здесь рассматривается как преформированное, т.е. заданное наперед. Взгляды представителей биогенетического подхода Основное условие развития – наследственность Источник развития – внутри индивида (наследственность) Форма развития – приспособление Движущие силы развития – преформизм или конвергенция 2-х факторов | ||||||||||||||||||||||||

| Теория Дарвина

| Большое влияние на возникновение первых концепций детского развития оказала

теория Ч. Дарвина, впервые сформулировавшего идею о том, что развитие, генезис, подчиняется определенному закону. Лекция Светловой Н.В. Ч. Дарвин в 1859 г. опубликовал свой труд «Происхождение видов путем….». Суть этого закона в том, что организм изменяется, приспосабливаясь непрерывно изменяющейся и угрожающему ему окружающей среде. Выживает наиболее приспособленный. По Дарвину психология – это орудие, обслуживающее организм и ориентирующее его в окружающем мире, позволяет лучше приспосабливаться организму в окружающей среде, т.е. функция – выживание. Тем самым Дарвин заложил основу биологически адаптационной функции организма. В 1871 г. Дарвин написал книгу «Психология человека и половой отбор». В этой книге он исследовал место человека в органическом мире и показал что человек произошел от обезьяны в ходе эволюционного развития, тем самым было введено новое слово – эволюция и развитие. Дарвин отрицал качественные отличия человека от животных, т.к. его идея о приспособительном значении психики оказала большое влияние на психологию. Психика стала рассматриваться как важнейшее средство адаптации организма в среде. Теория Дарвина требует доказательств, главный вопрос о поиске переходных форм, которые доказывали эволюцию мира. | ||||||||||||||||||||||||

| Биогенетический закон (Э. Геккель, И. Мюллер) | 1.Биогенетический закон был сформулирован Э. Геккелем и И. Мюллером в отношении эмбриона: в ходе внутриутробного развития животное или человек повторяет кратко те стадии, которые проходит данный вид в своем филогенезе.

Лекция Светловой Н.В. В 1966 г. последователь Дарвина Э Геккель оформил биогенетический закон (биос- жизнь, генезис – познание). Суть закона в том, что история зародыша повторяет историю рода или онтогенеза (краткое повторение филогенеза). Этот закон касался только развития эмбриона. Геккель считает, что зародыш, который проходит все фазы, отражает этапы эволюции человека, т.е. человек из одной клетки превращается в человека. | ||||||||||||||||||||||||

| онтогенез | онтогенез – краткое повторение филогенеза.

| ||||||||||||||||||||||||

| Концепция рекапитуляции Ст. Холла | 2. (из числа ранних) концепция рекапитуляции Ст. Холла

Концепция явилась результатом перенесения биологического закона на процесс онтогенетического развития ребенка. С. Холл сформулировал закон для послеутробного развития: онтогенез есть краткое повторение истории развития человеческого общества. Основания этой концепции связаны с наблюдениями за детьми: роется ребенок в песочке — это пещерная стадия жизни людей, процессы развития рисунка в истории человечества и в детстве очень похожи друг на друга. Такая же «похожесть» наблюдается в истории речи и в ее становлении у ребенка (указательный жест, обрывки слов, односложные предложения, глагол итд). Лекция Ермолаевой М.В.

Ребенок в своем развитии кратко повторяет развитие человеческого рода. Концепция возникла как результат перенесения на процесс онтогенетического развития ребенка биогенетического закона , сформулированного Геккелем в отношении эмбриогенеза.

| ||||||||||||||||||||||||

| рекапитуляция | Это кратковременное повторение, сжатое во времени, в онтогенезе признаков предшествующих форм.

| ||||||||||||||||||||||||

| Педология | Наука о ребенке | ||||||||||||||||||||||||

| Теория трех ступеней детского развития К. Бюлера

Теория трех ступеней детского развития К. Бюлера | 3. теория трех ступеней детского развития К. Бюлера

биогенетического подхода (с его признанием ведущей роли наследственности в детском развитии, преформированного характера этого процесса) К. Бюлер выделил три ступени развития — инстинкт, дрессура, интеллект — и связал переход от одной стадии к другой не только с созреванием мозга и усложнением отношений с окружающей средой, но и с развитием аффективных процессов, с развитием переживания удовольствия, связанного с действием. В ходе эволюции поведения отмечается переход удовольствия «с конца на начало» действия (на первой стадии удовольствие возникает в результате удовлетворения потребности: на уровне навыка возникает функциональное удовольствие по ходу действия, на этапе интеллектуального решения задач имеет место предвосхищающее удовольствие). Таким образом, переход удовольствия «с конца на начало», по К. Бюлеру, основная движущая сила развития поведения. Как указывал Д. Б. Эльконин, К. Бюлер под влиянием 3. Фрейда выдвинул в качестве основного принципа развития всего живого принцип удовольствия. Как подчеркивал Л. С. Выготский, К. Бюлер пытался привести к одному знаменателю факты биологического и социокультурного развития и игнорировал принципиальное своеобразие развития ребенка. Лекция Ермолаевой М.В.

Здесь просматривается попытка анализа качественного развития этапов:

Критика принадлежит Выготскому:

| ||||||||||||||||||||||||

| Теория конвергенции или теория двух факторов

В. Штерна развития Теория конвергенции или теория двух факторов В. Штерна развития | 4. теория конвергенции или теория двух факторов В. Штерна

(соотношение среды и наследственности) С его точки зрения, психическое развитие является результатом конвергенции внутренних данных с внешними условиями. Пример тому — игра: окружающая действительность доставляет материал для игры, а то, как и когда ребенок будет играть, зависит от врожденных компонентов инстинкта игры. В этой конвергенции ведущее значение остается за врожденными компонентами. Лекция Ермолаевой М.В.

Теория конвергенции 2- фактов: наследственности и одаренности и среды.

| ||||||||||||||||||||||||

| Сензитивный период | Это присущий определенному возрасту период ребенка, оптимальный характер развития определенных психических свойств и процессов, преждевременное и запаздывающее развитие по отношению к сензитивным периодам может оказаться не достаточно эффективным. (Лекция Светловой Н.В.)

| ||||||||||||||||||||||||

| Критика биогенетической теории.

Виды редукционизма | Лекция Светловой Н.В.

Критика биогенетической теории. Виды редукционизма. В биогенетической теории З. Фрейда, Ж.Пиаже, бихевиоризме отрицается качественное отличие человека и животных. Это отрицание опасно для науки и приводит к различным формам редукционизма. 2 формы редукционизма: 1. антропоморфизм (антропос – человек, морфе – вид) – это очеловечивание животных. Это представление о наличии в животных психических свойств и способностей, присущих в действительности только человеку. Животные изображаются по образу человека. Это допустимо в художественных произведениях (н: лебедям приписывают необыкновенную любовь). 2. биологизм – приписывание человеческих свойств и качеств присущих животным. Это называется биологизация или биологизаторская трактовка человека психологическая социальная среда рассматривается как среда обитания, в которой человек должен приспособится, адаптироваться. На основе адаптации построена теория Фрейда, Пиаже, Вудворса, т.е. вся психология начинается рассматриваться как приспособление. Это принесло большой урон представлению о человеке. | ||||||||||||||||||||||||

| редукционизм | Лекция Светловой Н.В

)С лат – упрощение. Это сведение сложного к простому, методологическая установка, напр. на сведение явлений одного порядка к явлениям качественно другого порядка, т.е. психология сводится к физиологическому, биохимическому понятию (т.е. психологию объявляют эпифеноменом). | ||||||||||||||||||||||||

| Концепция

З. Фрейда Концепция 3. Фрейда |

5. Концепция 3. Фрейда Разработанный им метод психоанализа привел его к пониманию значения бессознательных переживаний детства в жизни взрослой личности. теория личности – в основе — конфликт между инстинктивной сферой душевной жизни человека и требованиями общества. По 3. Фрейду, общество — источник всевозможных травм (рождения, отнятия от груди и т.п.). На этой основе возникла теория развития как теория детских травм. отношения «ребенок — взрослый», «ребенок — общество» с самого начала антагонистические. Отсюда и возникает проблема включения ребенка в общество — проблема социализации личности — в системе онтогенетических отношений между ребенком и обществом. Лекция Ермолаевой М.В. · Фрейд создал структурную теорию личности, в основе которой лежит конфликт между инстинктивной сферой, душевной жизнью, сосредоточием которого является «ОНО» и присвоением требования общества – средоточием которого является «СВЕРХ Я», а «Я» – это поле битвы между ними. По Фрейду – общество – это источник психических травм, а теория развития – это теория детских травм. Лекция Светловой Н.В. Теория психитческого развития и периодизация З.Фрейда 1910 год, по мнению, Выготского психология вступила в периодизацию открытого кризиса. Его суть – обнаружились недостатки господствовавшие в начале 20 века психологии ассоционизма. Теория ассоционизма не могла объяснять новые факты и феномены, которые были открыты в психологии. На рубеже веков развивались отдельные психологические направления психологии, сравнительная психология труда, возрастная. Возник запрос на психологические знания. В период с 1910-30 гг. вместо старой ……. В психологии возникнет новое направление – психоанализ, бихевиоризм, гештальтпсихология. В каждом направлении отечественные психологи поднимают вопрос о психическом развитии ребенка и взрослого и создают свои периодизации. Фрейд считает, что психология состоит из 3-х уровней: 1. «ИД» – бессознательное, врожденное влечение человека, которое в наибольшей степени влияет на его жизнь, влияет на человека, поведение, является причиной его поступков. Ид содержит инстинкты жизни (Эрос), инстинкт смерти (Тонатос), которые проявляются в энергии либидо. В бессознательном находится вытесненные желания, которые человек не смог реализовать в жизни. Начиная с 3-х лет у ребенка в обществе формируется 2 –я структура – «СУПЕР ЭГО» 2. «СУПЕР ЭГО» – Содержит социальные нормы, законы, нравственные принципы, совесть. Это правила по которым живет человек в обществе. Вся человеческая жизнь разворачивается как борьба «ИДА» и «СУПЕР ЭГО». Эта борьба разворачивается в 3-й структуре. 3. «ЭГО» — «Я» — это арена борьбы врожденных инстинктов и правил человеческой жизни. Если «Ид» влечет человека в область удовольствий, то «Супер Эго» действует по принципу реальности. Это борьба является причиной внутриличностных конфликтов. По Фрейду любой человек является потенциальным невротиком, если бы не защитные механизма – сублимация, проекция, вытеснение. В основу периодизации Фрейда лежит следующий критерий, способ фиксации либидо на различных сексуальных зонах, которые приводят к удовлетворению инстинкта жизни: 0-1 г – стадия оральная 1-3 г – стадия анальная 3-5 л – стадия фаллическая 5-12 стадия латентная 12-18 стадия генитальная | ||||||||||||||||||||||||

| Жан Пиаже Женевская школа генетической психологии

Жан Пиаже Женевская школа генетической психологии |

6. Жан Пиаже – Женевская школа генетической психологии Представители этой школы изучают происхождение и развитие интеллекта у ребенка. Для них важно понять механизмы познавательной деятельности ребенка, которые скрыты за внешней картиной его поведения. Работы Ж. Пиаже и его учеников показали, что развитие интеллекта ребенка состоит в переходе от эгоцентризма (центрации) через децентрацию к объективной позиции ребенка по отношению к внешнему миру и себе самому. Своеобразие развития психики ребенка они связывают с теми структурами интеллекта, которые формируются при жизни благодаря действию ребенка с предметами. Согласно Ж. Пиаже, законы познавательного развития универсальны, они действуют как в процессе развития мышления ребенка, так и в ходе научного познания. Лекция Светловой Н.В. Пиаже создает теорию, в основе которой положено биологическое созревание структур интеллекта. Пиаже выделил 3 основных этапов в развитии интеллекта: 0-2 г. – сенсомоторный интеллект 2-12 л – стадия конкретных операций 12-14 л – стадия формальных операций На каждом этапе происходит развитие схем мышления и мыслительных операций. Интеллект человека по Пиаже считается основным психическим процессом. Главная задача по Пиаже – успешно адаптировать к жизни интеллект. Внутри интеллекта, Пиаже выделил схемы мышления, т.е. способы которыми человек решает задачу (интеллектуальные, практические, социальные). Способ решения задач, этапы развития мыслительных операций составляет основу периодизации. Личность человека активна, творческая личность. Новые схемы мышления выработать может только человек с творческой личностью. Лекция Ермолаевой М.В. Пиаже занимался развитием интеллекта. Жан Пиаже – основал Женевскую школу генетической психологии, исследовал происхождение интеллекта у ребенка. В женевской школе своеобразное развитие психологии ребенка связывали с теми структурами развития интеллекта, которые формировались при жизни благодаря действию ребенка с предметами. Генетическая эпистемология – наука о механизмах и усилиях формирования человека, различных форм и типов знаний, понятий, познавательных операций. Пиаже является основоположником системы клинической беседы, основанного на фиксации не внешних особенностей поведения, а в скрытии умственных процессов, которые руководствуются ими. Метод – клинической беседы. Метод основан на скрытных внутренних закономерностях. Анализировал ответы детей с помощью аппарата формальной логики. Открыл детского эгоцентризма. Открытие эгоцентризма — 1 –й этап творчества Пиаже эгоцентризм (Я — центр) яркое проявление реализма ребенка. Отождествляет внешний мир и свое представление о нем. 1-е проявление реализма: 1 стадия – сопричастность 2 стадия – анимизм (всеобщее одушествление) 3 стадия – артификация 2-е проявление: что ребенок считает, свою точку зрения единственной точной 3-е проявление: ребенок испытывает понятие без точки отсчета (почему железный корабль не тонет) Эгоцентризм – это центральная особенность ребенка, его скрытая умственная позиция. Эгоцентризм бывает интеллектуальным и моральным, который проявляет себя в том, что ребенок не учитывает в оценке постановке внутренних намерений, а судит о поступке только по внешнему результату. Реализм – самое яркое проявление эгоцентризма. Реализм– проявляет себя в том, что ребенок рассматривает предметы такими, какими он их воспринимает, без логики взаимоотношений (пример с луной). Реализм мешает рассматривать предметы независимо от своей т. зр., от внутренней взаимосвязи. Есть 3 проявления реализма: 1. ребенок отождествляет явления внешнего мира и свои представления о нем. Путь развития мышления: от реализма к объективности. 3. абсолютность. Ребенок считает свою точку зрения объективной и не считается с другими. Развитие мышления от реализма к взаимности (реципрокности) когда ребенок открывает др. т.з. и устанавливает между ними соответствия. 4. Ребенок испытывает количественные понятие, как абсолютные. Развитие мышления: от реализма к релятивизму(относительности), проявляет себя в том, что количественные понятия (большой, тяжелый) приобретает относительное значение в зависимости от положения. На этой стадии эгоцентризма отношение между ребенком и миром редуцируются, т.е. ребенок учиться отличать то, что происходит от своей субъективной т.зр. Исходный пункт в теории Пиаже – адаптация живого в природе. Адаптация – активный процесс. В ходе адаптации происходит взаимодействие целостного индивида с окружающим миром. Интеллект определяется Пиаже как свойство живого организма, который формируется в процессе контактов с материальной средой. По мнению Пиаже внешний мир в ходе онтогенетического развития начинает выступать перед ребенком в форме объектов не сразу, а в результате активного взаимодействия с ними. В ходе более полного и глубокого взаимодействия субъекта и объекта происходит их взаимное обогащение. В объекте выделяются все новые и новые стороны, а у субъекта формируется все более адекватные, тонкие и сложные способы воздействия на мир, с целью его познания и достижения сознательно поставленных целей. Т. обр. процесс адаптации наступает в единстве двоих процессов: ассимиляции и аккомодации. При ассимиляции организм накладывает на среду свои схемы поведения. При аккомодацииорганизм перестраивает свое поведение в соответствии с особенностями среды. Иногда эти 2 процесса находятся в равновесии, иногда преобладает один. Этапы развития интеллекта: 1. сенсомоторный интеллект (0-2 лет). На этом этапе ребенок адаптируется к окружающему миру посредством внешних материальных действий, которые выполняются развернуто и последовательно. Этот этап делится на подэтапы. · Центрация на собственном теле ( от рождения до 9 месяцев) · Объективация практической силы (11-12 мес до 2-х лет) Пиаже сделал важное открытие: первоначально мысль была внешним предметным действием. Элементом психической жизни Пиаже считал не ощущения, а действия. 2. этап конкретных операций (2-3 до 11-12 лет) · пердоператорный интеллект (2-3до 7-8 лет) На этом этапе внешним материалом действия, благодаря повторению в различных ситуациях схематизируются и с помощью символических средств (игра, имитация, речь) переносится во внутренний план. · Этап конкретных операций (8-9 до 11 лет), здесь появляются операции: Признаки операций: — внутреннее действие, которое когда-то было внешним — внешние действия, от которых берут свое происхождение операции, не любые действия вообще. Это действия – упорядочение, систематизация, разложение по классам — операции подчиненные принципу обратимости, значит, за каждой операцией можно найти обратное действие, восстанавливающее исходное положение вещей. — координированность в системе Группировка– система операций, единица мышления. Дальше развитие систем пойдет по мере усложнения группировок. Группировка включает: сложение классов, умножение, оценка тождества, обратимости, композиции. Этап конкретных операций — ребенок в основном мыслит о конкретных действиях с конкретными предметами.

На этом этапе завершается развитие интеллекта, потом мышление ребенка начинает полностью подчиняться законам формальной или операторной логики. А именно ребенок мыслит гепотетико-дедуктивно: может выдвигать гипотезы, получать из них следствия, использовать их для проверки гипотезы. Ребенок мыслит идеями, суждениями, умозаключениями.

Наряду с реализмом эгоцентризм детской мысли проявляется в таких особенностях детской логики как синкретизм (тенденции связывать все со всем), отсутствие связи между суждениями переход от частотного к общему, нечувствительного к противоречию.

| ||||||||||||||||||||||||

| Генетическая эпистемология

Жана Пиаже | Е.А. Сорокумова

Когнитивисткое направление.Основу концепции Пиаже об интеллектуальном развитии ребенка составляет процесс взаимодействия между организмом и окружающей средой. А ее основная идея заключается в том, что интеллектуальные операции осуществляются в форме целостных структур (или схем). Эти структуры формируются благодаря равновесию, к которому стремится эволюция. Т.об., основная цель разумного поведения и мышления человека – адаптация к окружающей среде, а внешние воздействие заставляют организм либо видоизменять существующие структуры (схемы) действия, если они не удовлетворяют требованиям адаптации, либо вырабатывать новые схемы. Под схемами имеется в виду повторяющаяся организация действий в типичных ситуациях. Приспособление, по Пиаже, происходит с помощью 2 механизмов: — ассимиляция – действия с новыми предметами в соответствии с уже сложившимися умениями и навыками. — аккомодация– стремление изменить сами умения и навыки в соответствии с изменившимися условиями. М.В. Ермолаева: Собственно цель развития — это адаптация к среде. Созданная Пиаже область знания называется генетической эпистемологией,которая объединила биологию с эпистемологией (областью философии, изучающей происхождение знания, механизмы и условия формирования понятий, познавательных операций и т. д.), исследования Ж. Пиаже начались с его совместной работы с Симоном и Бине по совершенствованию шкалы интеллекта. Отказавшись от количественного (тестологического) подхода к изучению интеллекта, Ж. Пиаже разработал методику клинического интервью, когда ребенок должен отвечать на вопросы или манипулировать стимульным материалом. Такой подход позволял не только выявить знания, накопленные ребенком, но и открывать внутренние процессы — процессы мышления в ходе ответов. Пиаже заключил, что до достижения определенной стадии развития дети формируют свои суждения, опираясь в большей степени на перцептивные, чем на логические, процессы. Другими словами, они верят своим глазам. Младшие дети видят, что уровень жидкости выше в высоком стакане, и потому считают, что там жидкости больше. Если получаемые человеком сведения, перцептивные образы или субъективные переживания соответствуют структуре его интеллекта, то эти сведения, образы и переживания «понимаются» или, на языке Пиаже, ассимилируются. Если же информация не соответствует структуре интеллекта, он отвергает ее (а в случае, когда его структура готова к изменению, она приспосабливается к новой информации). В терминологии Пиаже, ассимиляция— это интерпретация нового опыта исходя из существующих ментальных структур без какого-либо их изменения. С другой стороны, аккомодация— это изменение существующих ментальных структур в целях объединения старого и нового опыта. Интеллект всегда стремится к установлению равновесия между ассимиляцией и аккомодацией, т. е. к наилучшей адаптации к окружающей среде, которая проявляется в устранении несоответствия между реальностью и ее отображением, созданным в уме. По Ж. Пиаже, процесс уравновешивания (достижения равновесия между средой и внутренними структурами) лежит в основе человеческой и фактически любой биологической адаптации. Для обозначения ментальных структур Пиаже использовал термин схема.Схемы — это способы обработки информации, меняющиеся по мере того, как человек растет и получает больше знаний. Существуют два типа схем: сенсомоторные схемы, или действия, и когнитивные схемы, которые больше напоминают понятия. Мы перестраиваем наши схемы для приспособления (аккомодации) к новой информации и одновременно интегрируем (ассимилируем) новые знания в старые схемы. | ||||||||||||||||||||||||

| Этапы развития интеллекта

(по Пиаже) Этапы развития интеллекта (по Пиаже) | Этапы развития интеллекта (по Пиаже)

Стадии развития интеллекта по Ж. Пиаже По мнению Пиаже, процесс развития интеллекта происходит следующим образом: схемы организуются в операции, различные сочетания которых соответствуют качественно различным стадиям когнитивного роста. По мере своего развития люди используют все более сложные схемы для организации информации и понимания внешнего мира. Согласно Пиаже, в этом развитии можно выделить четыре дискретных, качественно различных стадии, или периода. Он дал этим периодам следующие названия: сенсомоторная стадия (от рождения до 1,5—2 лет), дооперациональная стадия (от 2 до 7 лет — иногда ее рассматривают как первую фазу стадии конкретных операций), стадия конкретных операций (от 7 до 12 лет) и стадия формальныхопераций (начинающаяся в возрасте 12 лет и старше). Стадии когнитивного развития по Пиаже

| ||||||||||||||||||||||||

| теориями рекапитуляции, |

Д. Б. Эльконин – теории психического развития ребенка, так или иначе связанные с идеей повторяемости в развитии истории человечества, принято называть теориями рекапитуляции, которые, на его взгляд, опираются на концепцию преформизма. |

Биогенетический подход в формировании и развитии личности

метки: Развитие, Человек, Рекапитуляция, Аутизм, Человечество, Краткий, Онтогенез, Стадий

Афоризмы:

«…В соответствии с этим С. Холлом был сформулирован закон послеутробного развития: «онтогенез есть краткое повторение истории развития человеческого общества»…»

«… Ранее нечто подобное утверждалось в отношении эмбриона Э. Геккелем и И. Мюллером: «в ходе внутриутробного развития животное или человек повторяет те стадии, которые проходит данный вид в онтогенезе»…»

Представители биогенетического подхода отдают приоритет природе как источнику и движущей силе развития человека. Основной детерминантой развития — они признают наследственность. Развитие понимается не как возникновение качественно нового, а как проявление уже предшествующих задатков. Сторонники этого подхода делают акцент на эндогенных (внутренних) причинах психического развития. Аргумент сторонников данного подхода, в родословной И.С. Баха было ещё несколько десятков музыкантов. По их мнению — это яркий пример передачи задатков музыкальных способностей из одного поколения в другое.

Концепции «наследственности» объясняют поведение и развитие личности врожденными задатками, конституцией человека и его генотипом. Сторонники этого подхода утверждают, что какой бы пагубной не была «среда», настоящие таланты пробивают себе дорогу, их задатки могут прорасти в любых, даже неблагоприятных внешних условиях.

Одной из первых биогенетических теорий была концепция рекапитуляции (повторяемости) С. Холла. Он считал, что ребенок в своем развитии кратко повторяет развитие человеческого рода. Он сформулировал закон послеутробного развития — онтогенез есть краткое повторение истории развития человеческого общества. Холл опирался на закон, сформулированный в отношении эмбриона Э.Геккелем и И.Мюллером: в ходе внутриутробного развития животное или человек повторяет те стадии, которые проходит данный вид в онтогенезе.

С. Холл полагал, что если зародыш за 9 месяцев повторяет все стадии развития от одноклеточного существа до человека, то ребенок в период детства проходит весь ход развития человечества от первобытной дикости до современной культуры. Например, то, что ребенок часто просыпается ночью в страхе Холл объяснял атавизмом: ребенок попадает в прошедшую эпоху, когда человек один спал в лесу, подвергаясь опасности, и часто пробуждался.

По Холлу игра ребенка — это необходимое упражнение для полной утраты рудиментарных и бесполезных функций; ребенок упражняется в них подобно головастику, который непрерывно двигает своим хвостом, чтобы он отвалился. Холл считал, что развитие рисунка ребенка, отражает те стадии, которые проходило изобразительное творчество в истории человечества.

7 стр., 3148 слов

Копия 2 распр.нарушения у детей

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ АУТИЗМ Термин «аутизм» предложен швейцарским психиатром и психологом Э. Блейлером (1857–1939). Аутизм выражается в снижении контактов ребенка со взрослыми и сверстниками и проявляется в его «погружении» в свой собственный мир. Проявления раннего детского аутизма наблюдаются с самых первых дней жизни ребенка и выражаются в отсутствии контактов …

Принцип рекапитуляции оказал влияние на Ст.Холла(США, психолог), который создал первую цельную теорию психического развития в детстве.

Историческое развитие отражается в индивидуальном развитии организма, принадлежащего к данному виду. Индивидуальное развитие организма (онтогенез[1]) является кратким и быстрым повторением истории развития рода предков данного вида (филогенеза[2]).

Он использовал метод анкетирования, разработав опросники для учителей, родителей и самих детей – подростков. Его интересовало, как дети представляют себе окружающий мир, какие чувства испытывают в различных ситуациях, каковы их ранние воспоминания, как они относятся к другим людям. Холл собрал и статистически обработал тысячи анкет. Он также анализировал детские игры, страхи, речь, сравнивал рисунки современных ему детей и древнюю наскальную живопись. Холл обнаружил черты сходства в развитии конкретного ребёнка и в развитии человечества в прошлые эпохи. Игры детей – это атавизм, остаточное явление, оживание прошлого в настоящем. Игры с песком – это возврат к пещерной стадии в истории человечества, к периоду первоначального собирательства и выкапывания корней. Игры детей 5-12 лет напоминают охотничьи инстинкты первобытных людей. Игры подростков – воспроизведение образа жизни индейских племён, стадия обмена.

С.Холлу принадлежит идея создания педологии – специальной науки о детях, концентрирующей все знания о развитии ребёнка из других научных областей (педагогики, медицины, биологии, социологии и др.).

Теория рекапитуляции С.Холла

| Основной предмет исследования | Поиск закономерностей психического развития ребёнка |

| Методы исследования | Анкетирование (массовое обследование), сравнение рисунков детей и первобытных людей, анализ игр, страхов |

| Основные понятия | Рекапитуляция, игра, онтогенез, филогенез, педология |

| Основные идеи | Психическое развитие ребёнка кратко воспроизводит социогенез человечества; выделены периоды (этапы) смены форм поведения детей в генетически заданной последовательности |

| Факторы развития | Биологический фактор, созревание инстинктов |

| Направления критики | Близость метода исследования к интроспекции, поверхностность аналогий, мифологичность, чересчур широкие обобщения |

| Ценное | Постановка проблемы взаимосвязи между историческим и индивидуальным развитием человека – первая ставшая известной теория психического развития в детстве |

А. Гезелл и Л. Термен для объяснения возрастных изменений основной упор делали также на роль наследственности. Гезелл рассматривал социальное развитие ребенка как простую разновидность биологического развития, как приспособление ребенка в своей среде. Используя лонгитюдный метод (изучение психического развития одних и тех те детей от рождения до подросткового возраста), он ограничивался количественным изучением срезов психического развития. Он сводил развитие к простому увеличению, «приросту поведения», не анализируя качественные преобразования при переходе от одной ступени развития к другой. Подчеркивал зависимость развития лишь от созревания организма. Он рассматривал социальное развитие ребенка как простую разновидность биологического, приспособление ребенка к своей среде.

А. Гезелл изучал монозиготных близнецов и одним из первых использовал близнецовый метод для анализа отношений между созреванием и научением. В последние годы жизни А. Гезелл исследовал психическое развитие слепого ребенка для того, чтобы более глубоко понять особенности нормального развития. В клинической практике широко применяется составленный А. Гезеллом Атлас поведения младенца, содержащий 3200 (!) фотографий, фиксирующих двигательную активность и социальное поведение ребенка от рождения до двух лет.

Л. Термен в 1916 г. стандартизировал на американских детях тесты А. Бине и, расширив шкалу, создал новый вариант тестов для измерения умственных способностей, ввел понятие коэффициента интеллектуальности (1Q) и попытался на основе фактов обосновать положение о том, что он остается постоянным на протяжении жизни. С помощью тестов им была получена кривая нормального распределения способностей в популяции и начаты многочисленные корреляционные исследования, которые ставили своей задачей выявить зависимость параметров интеллекта от возраста, пола, порядка рождения, расы, социоэкономического статуса семьи, образования родителей. Л. Термен осуществил одно из самых длительных в психологии лонгитюдинальных[3] исследований, которое продолжалось в течение пятидесяти лет. В 1921 г. Л. Термен отобрал 1500 одаренных детей, коэффициент интеллекта которых был 140 и выше, и проследил их развитие. Исследование закончилось в середине 70-х годов уже после смерти Л. Термена. Вопреки ожиданиям, ни к чему существенному, кроме самых тривиальных выводов, это исследование не привело. По мнению Л. Термена, «гений» ассоциируется с лучшим здоровьем, более высокой умственной работоспособностью и более высокими достижениями в области образования, чем в остальной популяции.

Вклад А. Гезелла и Л. Термена в детскую психологию состоит в том, что они положили начало становлению детской психологии как нормативной дисциплины, которая описывает достижения ребенка в процессе роста и развития и на их основе строит разнообразные психологические шкалы. Отмечая важные результаты исследований этих ученых, необходимо подчеркнуть, что основной упор они делали на роль наследственного факторадля объяснения возрастных изменений.

Теория рекапитуляции оказала значительное влияние на детскую психологию и получила дальнейшее развитие в трудах учеников Ст.Холла: А.Гезелла и Л.Термена, которые дали начало нормативному подходу к исследованию детского развития.

Гезелл разработал практическую систему диагностики психического развития ребенка от рождения до юношеского возраста, которая базируется на систематических сравнительных исследованиях нормы и разных форм патологии (отсюда и название : нормативный подход) с применением кино-фоторегестрации возрастных изменений, моторной активности речи, для объективности им впервые было использовано полупроницаемое стекло – «зеркало Гезелла». А. Гезелл ввел в психологию метод лонгитюдного, продольного изучения психического развития одних и тех же детей от рождения до подросткового возраста. Он изучал монозиготных близнецов и первый применил близнецовый метод.

Гезелл в своих исследованиях ограничивался чисто количественны изучением сравнительных срезов детского развития. Сведя развитие к простому увеличению прироста поведения. Он обратил внимание на снижение темпа развития с возрастом. Чем моложе, тем быстрее изменения. Выготским эта теория была подвержена критике.

Термен в 1916 году стадартизировал на американских детях тесты А.Бине и, расширив шкалу создал новый вариант тестов для измерения умственных способностей, ввел понятие коэффициент интеллектуальности (IQ) и попытался на основе фактов обосновать положение о том, что он остается постоянным на протяжении жизни, выявлял зависимость параметров интеллекта от возраста, пола, образования родителей.

Вклад Гезелла и Термена заключается в том, что они положили начало становлению детской психологии как нормативной дисциплины, которое описывает достижения ребенка в процессе роста и развития и на этой основе строят разнообразные психические шкалы, но при этом необходимо помнить, что основную роль они отдавали наследственным факторам. Это были количественные измерения особенностей процесса развития.

[1] Онтогенез – это процесс индивидуального развитие организма от момента образования зиготы и до смерти организма, во время которого идет полная поэтапная реализация наследственной информации, и ее взаимодействие с факторами окружающей среды

[2] Филогенез – это историческое развитие организмов.

[3] Лонгитюдное исследование (англ. Longitudinal study от longitude — долговременный) — научный метод, применяемый, в частности, в социологии и психологии, в котором изучается одна и та же группа объектов (в психологии — людей) в течение времени, за которое эти объекты успевают существенным образом поменять какие-либо свои значимые признаки.

Биогенетический подход к формированию и развитию личности — Студопедия

К числу вечных вопросов в науке относится проблема соотношения биологического и социального в человеке. В психологии эта проблема фигурирует под разными названиями: соотношение наследственности и среды, субъективных и объективных факторов развития личности; степень «животности» и степень «человечности» в личности; роль «ситуации» и «диспозиции» (черт личности, прошлого опыта, задатков) в объяснении причин поведения личности; внутренняя и внешняя детерминация развития личности; соотношение общественного и индивидуального в поступках личности и её восприятии мира. Эта проблема является одной из основных проблем в психологии личности.

Концепции «среды» рассматривают человека с точки зрения того, что он представляет собой продукт взаимодействия на него обстоятельств, из анализа которых можно вывести общие закономерности жизни личности. Кто будет отрицать, что поведение личности ребенка изменяется в саду, школе, на спортплощадке, в семье. Под влиянием других людей ребенок начинает копировать их манеры, усваивает в обществе разные социальные роли. У людей разных культур — разные обычаи, традиции и стереотипы поведения. Без анализа этих «внешних» факторов вряд ли удастся предсказать поведение человека. В сфере этих фактов и черпают свои аргументы сторонники различных теорий «среды».

Концепции «наследственности» объясняют поведение и развитие личности врожденными задатками, конституцией человека и его генотипом. сторонники этого подхода утверждают, что какой бы пагубной не была «среда», настоящие таланты пробивают себе дорогу, их задатки могут прорасти в любых, даже неблагоприятных внешних условиях.

В данном параграфе остановимся более подробно на биогенетическом подходе к проблеме формирования и развития личности.

Представители биогенетического подхода отдают приоритет природе как источнику и движущей силе развития человека. Основной детерминантой развития — они признают наследственность. Развитие понимается не как возникновение качественно нового, а как проявление уже предшествующих задатков. сторонники этого подхода делают акцент на эндогенных (внутренних) причинах психического развития. Аргумент сторонников данного подхода, в родословной И.С. Баха было ещё несколько десятков музыкантов. По их мнению — это яркий пример передачи задатков музыкальных способностей из одного поколения в другое.

Одной из первых биогенетических теорий была концепция рекапитуляции С. Холла. Он считал, что ребенок в своем развитии кратко повторяет развитие человеческого рода. Он сформулировал закон послеутробного развития — онтогенез есть краткое повторение истории развития человеческого общества. Холл опирался на закон, сформулированный в отношении эмбриона Э.Геккелем и И.Мюллером: в ходе внутриутробного развития животное или человек повторяет те стадии, которые проходит данный вид в онтогенезе.

С. Холл полагал, что если зародыш за 9 месяцев повторяет все стадии развития от одноклеточного существа до человека, то ребенок в период детства проходит весь ход развития человечества от первобытной дикости до современной культуры.

По Холлу игра ребенка — это необходимое упражнение для полной утраты рудиментарных и бесполезных функций; ребенок упражняется в них подобно головастику, который непрерывно двигает своим хвостом, чтобы он отвалился. Холл считал, что развитие рисунка ребенка, отражает те стадии, которые проходило изобразительное творчество в истории человечества.

А. Гезелл и Л. Термен для объяснения возрастных изменений основной упор делали также на роль наследственности. Гезелл рассматривал социальное развитие ребенка как простую разновидность биологического развития, как приспособление ребенка в своей среде. Используя лонгитюдный метод (изучение психического развития одних и тех те детей от рождения до подросткового возраста), он ограничивался количественным изучением срезов психического развития. Он сводил развитие к простому увеличению, «приросту поведения», не анализируя качественные преобразования при переходе от одной ступени развития к другой. Подчеркивал зависимость развития лишь от созревания организма. Он рассматривал социальное развитие ребенка как простую разновидность биологического, приспособление ребенка к своей среде.

Социогенетический подход к формированию и развитию личности

Сторонники социогенетического подхода признают роль воспитания и факторов внешней среды (условий жизни, культурных факторов, поведения матери) в качестве главных факторов, лежащих в основе развития человека и формирования его поведения. Развитие есть процесс создания совершенно нового. Сторонники этого подхода делают акцент на экзогенных (внешних) причинах психического развития. Аргументы сторонников, феномен «маугли».

1. Ряд сторонников этого подхода исходят из представления о том, что психика человека на момент рождения представляет собой «чистую доску» и всё можно сформировать в результате воздействия окружающей среды. Этот подход отождествляет развитие и научение, и связан с бихевиоризмом как направлением в психологии и его общими установками.

2. Теория классического обусловливания Дж.Уотсона — стимул вызывает реакцию.

3. Теория оперантного обучения Б. Скиннера — поведение формируется (научение происходит) посредством позитивного и негативного подкрепления.

В этих двух теориях классического бихевиоризма проблема «развития ребенка» специально не акцентируется — там есть лишь проблема научения на основе наличия или отсутствия подкрепления под влиянием воздействия среды.

Далее выдвигаются концепции социального научения, в которых уже показывается, как ребенок приспосабливается в современном мире, как он усваивает привычки и нормы современного общества.

Существует три поколения теорий социального научения.

Первое поколение. Теория социального научения Н.Миллера и Дж. Долларда. Они считают, что наряду с классическим и оперантным научением, существует научение путем подражания и имитации, посредством которых формируется поведение. Они исследовали социальное научение в процессе воспитания ребенка. Именно социальному научению они отводили ведущую роль в социализации ребенка, под которой понимали продвижение новорожденного от асоциального «гуманоидного» состояния к жизни в качестве полноценного члена общества.

Второе поколение. Теория социально-когнитивного научения А. Бандура. Поведение формируется (научение происходит) посредством наблюдения за последствиями поведения других людей, что служит побуждением к повторению или отказу от такого поведения. новые формы поведения можно приобрести в отсутствие внешнего подкрепления. Человек много в поведение приобретает через наблюдение, мы наблюдаем, как делают другие, а затем повторяем. Или мы наблюдаем последствия поведения и повторяем подобное поведение или нет.

Бандура в проблему научения включил когнитивный компонент. Так, в социально-когнитивной теории делается акцент на мышлении как части научения.

Третье поколение теории социального научения — уделяют внимание анализу структуры семьи и других социальных институтов как важнейших факторов развития поведения ребенка.

Итак, развитие в социогенетических теориях рассматривается как процесс количественного накопления навыков, связей, приспособлений. Представители этого подхода полагают, что ребенок входит в общество, как «крыса в лабиринт», а взрослый должен провести его по нему, чтобы в результате он стал похож на него.

Вышеназванные концепции социального научения показывают, что ребенок развивается посредством приспособления к обществу, усваивая его привычки и нормы.

Представления о наследственной и средовой детерминации развития личности отличаются поразительной жизнестойкостью. Вместе с тем, лежащий в их основе линейный детерминизм уже в самом начале вызывал оппозицию. К концу ХХ века дискуссия о соотношении «средового» и «наследственного» факторов была переведена в плоскость экспериментальных исследований, в частности исследований проблемы устойчивости и изменчивости свойств личности в изменяющихся ситуациях. Результаты экспериментальных исследований в этой области показали, что за реальную изменчивость поведения различия между ситуациями, взятыми сами по себе, и различия между людьми, взятые сами по себе, отвечают лишь в 10% случаев. Итог исследований лишний раз убедил ученых, что проблема исходно поставлена в некорректной форме.

Это послужило толчком к созданию биосоциального подхода в трактовке факторов формирования и развития личности.

Биогенетические и социогенетические концепции развития

Сторонники биогенетической концепции развития полагают, что основные психические свойства личности заложены в самой природе человека (биологическом начале), определяющей его жизненную судьбу. Они считают генетически запрограммированными интеллект, аморальные свойства личности и др.

Первым шагом на пути возникновения биогенетических концепций была теория Ч. Дарвина о том, что развитие – генезис – подчиняется определенному закону. В дальнейшем любая крупная психологическая концепция всегда была связана с поиском законов детского развития.

Немецкий естествоиспытатель Э. Геккель (1834–1919) и немецкий физиолог И. Мюллер (1801–1958) сформулировали биогенетический закон, согласно которому животное и человек во время внутриутробного развития кратко повторяют те стадии, которые проходит данный вид в филогенезе. Этот процесс был перенесен на процесс онтогенетического развития ребенка. Ребенок в своем развитии кратко повторяет развитие человеческого рода. Основанием для появления данного закона послужили наблюдения за детьми, в результате чего были выделены следующие стадии развития: пещерная, когда ребенок роется в песке, стадия охоты, обмена и др.

Теории психического развития, связанные с идеей повторяемости в этом развитии истории человечества, называют теориями рекапитуляции.

Выдающийся русский физиолог И.П. Павлов (1849–1936) доказал, что существуют приобретенные формы поведения, в основе которых лежат условные рефлексы. Это породило точку зрения о том, что развитие человека сводится к проявлению инстинкта и дрессуре. Психика в своем развитии проходит три этапа: 1) инстинкт; 2) дрессура; 3) интеллект.

На первом этапе развития – этапе инстинкта – благодаря удовлетворению инстинктивной потребности наступает так называемое «функциональное удовольствие», являющееся следствием выполнения действия. А на этапе интеллектуального решения задачи возникает состояние, предвосхищающее удовольствие.

Диаметрально противоположного подхода к развитию психики ребенка придерживаются сторонники социогенетической (социологизаторской) концепции. Они считают, что в поведении человека нет ничего врожденного и каждое его действие – лишь продукт внешнего воздействия. Поэтому, манипулируя внешними воздействиями, можно добиться любых результатов.

Еще в XVII в. английский философ Джон Локк (1632–1704) считал, что ребенок рождается на свет с чистой душой, подобной белому листу бумаги, на котором можно написать все что угодно, и дитя вырастет таким, каким его хотят видеть родители и близкие. Согласно этой точке зрения наследственность не играет никакой роли в развитии психики и поведения ребенка.

Манипулируя внешними раздражителями, можно «создать» человека любого склада.

Бихевиоризм – это направление в американской психологии XX в., отрицающее сознание как предмет научного исследования и сводящее психику к различным формам поведения, понятого как совокупность реакций организма на стимулы внешней среды. Поведение человека он отождествлял с поведением животного. Человек, по мнению Уотсона, – это биологическое существо, которое может быть изучаемо подобно всякому другому животному. Таким образом, в классическом бихевиоризме акцент делается на процессе научения на основе наличия или отсутствия подкрепления под влиянием среды.

Представители необихевиоризма, создали концепцию научения, которое получило название «оперантное научение». Эта разновидность научения характеризуется тем, что в установлении новой ассоциативной стимульно-реактивной связи важную роль играют функции безусловного стимула, т. е. главный акцент делается на значении подкрепления.

На основе существующий теорий можно сделать вывод, что в социогенетических теориях в качестве основного фактора развития психики рассматривается среда, а активность ребенка не учитывается.

Ж.Пиаже — швейцарский психолог. В 21 год стал доктором естественных наук. Позже стал изучать интеллектуальные особенности детей, онтогенез мышления. Считал, что интеллект – это продукт эволюции.

Всё познаваемое человеком можно рассматривать с 2-х основных точек зрения. Формальная — Объект внимания – состояние предметов и Динамическая (внимание на изменение, трансформацию предметов), которая является наиболее труднопостижимой. В ходе своего развития ребенок переходит с 1-ой на динамическую. Именно динамический аспект позволяет понять сущность.

В основе взглядов Пиаже – адаптивная модель. Интеллект всегда стремиться к установлению равновесия, устранению несоответствий между реальностью и её отображением в уме. Это процесс называется уравновешиванием, и лежит в основе любой адаптации.

Достижения состояния равновесия происходит с помощью процессов:

1) Аккомодации – изменение своего поведения, приспособление к изменениям окружающей среды, изменение старых схем;

2) Ассимиляции – изменение элементов окружения, которыми может управлять. Приспособление новой ситуации к уже имеющимся структурам.

Аналогия: Животное ест = 1 ( приспособление организма к пище) + 2 (усваивание пищи).

Для обозначения ментальных структур Пиаже вводит понятие Схемы. Схема – это способы обработки информации. Эти способы изменяются по мере взросления и получения знаний.

Типы схем:

сенсомоторные (напоминают действия)

когнитивные (напоминают понятия)

Дети с рождения обладают готовыми схемами, с упорядоченными образцами поведения и с помощью этих схем упорядочивают информацию извне, управляют своей деятельностью. Самые первые схемы включают в себя рефлексы- сосания, хватания, глотания, плача. Умеет смотреть, слушать, ощущать. Эти готовые схемы со способностями восприятия образуют строительные блоки развития: сосание из бутылки – ложка- сосание из ложки (изменение поведения, отказ от сосания, перестройка схемы, рождение новой схемы). Постепенно в процессе жизни эти схемы усложняются, обогащаются, в них объединяется разный опыт и позволяют реагировать на многие ситуации автоматически.

Когнитивное развитие ребенка – развитие от состояния, когда мышление осуществляет незначительный контроль над деятельностью к состоянию, когда в деятельности используются сложные понятия и схемы.

Пиаже выделяет 4 стадии интеллектуального развития ребёнка.

1. Сенсомоторная ( от 0 до 2х лет)

Овладение сенсорными и моторными способностями. Производит разнообразные действия. На основе врождённых механизмов первых двигательных навыков происходит связывание различных действий, и, таким образом происходит рождение новых средств для достижения определенных целей и задач.

Включает 6 подстадий, на каждой из которых происходит образование более сложного навыка.

1) Врожденные рефлексы( до 1 мес.) Первые действия вызываются внеш. Стимулами и в результате повторения становятся эффективными. Всё поведение направленно на освоение соприкасающихся предметов и основано на врождённых, жестко заданных рефлексов. Упражнение рефлексов.

2) Моторные навыки –(С 1 до 4 мес.).Моторные навыки формируются как словные рефлексы. Напр.: разделение всех вещей на «дающих» и «не дающих» молоко. И происходит формирование поведения по отношению к предметам.

3) Циркулярные реакции – 4 – 8 мес. Формируются благодаря развитию координации между перцептивными и моторными схемами. Напр.: слышит-тянется к предмету.

4) Координация средств и целей – 8 – 12 мес. Преднамеренно совершает свои действия (есть цель) . Может соотнести несколько старых схем и получить новую схему поведения.

5) Открытие новых средств ( 12 — 18 мес.) В результате случайных сочетаний возникает связь между действиями и результатом. Ребенок становится любопытным исследователем.

6) Изобретение новых средств ( 18 – 24 мес.) Проявление инсайта. У ребенка появляется способность повторять действия, которые были успешны или приносили ему удовольствие. Появляется символическое мышление, и ребенок может вообразить предмет и символически производить действие с ним.

Проявление эгоцентризма в сенсомоторной стадии – ребенок не понимает, что является самостоятельной частью окружающего мира. Он не знает границ собственного тела. Думает, что он центр мира, считает себя причинной всякой активности, которая происходит вокруг него. Когда он начинает самостоятельно передвигаться, он осознает свою обособленность от людей и предметов. Начинает осознавать, что некоторые события происходят помимо его воли и желания. Он понимает, что потребности другого человека отличаются от его потребностей. Но очень долго уверен, что восприятие мира у других людей такое же как и у него.

2. Дооперациональная стадия (2- 7 гг.)

Ребенок начинает интенсивно говорить, он познает мир через собственные действия. Не делает обобщений о целом классе объектов или предметов. Ребенок не может продумать последствия цепи событий. Не понимает отличие между символом и объектом, который обозначен этим символом. К концу стадии ребенок начинает понимать, что одно слово может обозначать множество предметов.

2 подстадии:

Допонятийная (от 2 до 4 лет). Ребенку доступна символическая репрезентация, т.е. использование действий, образов, слов, событий для представления собственных переживаний и реальных событий. Дети на этой стадии могут имитировать действия, знакомые роли, прошедшие события. В играх им необходимы предметы, которые способны изображать что-то. После 3х лет дети уже используют совершенно оторванные от игровой ситуации предметы или вообще обходятся без них. Ребенку трудно разграничить ментальную, физическую и социальную реальность.

Интуитивная (5 — 7 лет). Ребенок уже отделяет ментальную реальность от физической ( кукла движется потому что её завели, а не потому что она живая). Он признает наличие других сил кроме воли человека, понимает, что может существовать несколько точек зрения, а понятия относительны. Но ребенку не хватает последовательности и систематичности в размышлениях.

Особенности дооперационального мышления:

— Мышление конкретно ( не способно иметь дело с абстракциями)

— Эгоцентрично. Не может взглянуть на предмет с позиции другого человека), эгоцентрическая речь – разговор вслух с самим собой без попытки передачи информации. Рассказывает с середины, предполагая, взрослый думает об этом же.

— Центрация – тенденции сосредоточить своё внимание на какой-либо стороне события. Считает своё мнение единственно правильным. Самоуверен.

— Неумение сосредоточиться на изменениях объекта, на том, что предмет переходит из одного состояния в другое. Хотя ребенок фиксирует начало и конец ситуации.

— Необратимость мышления – неспособность вернуться к исходному пункту своих раздумий. Логика замкнута сама на себе («потому»). Доказательства ему не нужны.

— Реализм – неспособность ребенка видеть явления, вещи объективно, он воспринимает их непосредственно.

— Анемизм – приписывание одушевлённости неодушевлённым предметам.

— Артефикализм – вера в возникновение явлений и вещей искусственным путем.

3 Стадия конкретных операций ( 8 – 12 лет)

Ребенок может думать о действиях, которые осуществлял на практике, оперирует такими категориями как вес, объём, число. Использует в мышлении логику, умеет классифицировать, обобщать, объединять предметы в группы и подгруппы. Ребенок может принимать точку зрения другого человека, признавать, что другой человек может прийти к другим выводам. Благодаря общению со сверстниками, восприятие себя «центром мира» постепенно убывает, но эгоцентризм проявляется в другой форме- не может продумывать одновременно несколько путей решения и их проверки. Выдвигая гипотезу ребенок скорее отвергнет противоречащие факты, нежели признает неправильность своей гипотезы.

Децентрация мышления – способность отвлекаться от какого-то одного признака и сосредоточиться на нескольких сразу. Способность мысленно прослеживать изменение объекта (улавливать моменты трансформации)

Обратимость мышления – способность менять направление мысли, возвращаясь к исходному состоянию объекта.

4 Стадия формальных операций ( 12 – 15)

Мыслительные операции могут осуществляться без какой-л. конкретной опоры, это Абстрактное мышление. Размышление о возможностях и сравнение реальности с гипотетическими ситуациями. Факт рассматривается как один из вариантов возможного. Подросток проверяет и оценивает свои гипотезы, оперирует даже противоречивыми фактами.

Появляется способность планировать и предвидеть.

Мышление подростков называют мышлением второго порядка (поиск связей между отношениями + мысли о мыслях + соотношение реальности и возможного). Способен задумываться над собств. мыслями и мыслями других людей. Представляет себе, как он выглядит в глазах других людей.

Увлечение научной фантастикой и различным экспериментированием с изменёнными состояниями сознания (культы, медитация и др.).

Сосредоточенность на себе – эгоцентризм подростка ( подросток считает себя уникальным и неповторимым (чувство одиночества- никто меня не понимает), безрассудная храбрость (со мной никогда не случится того, что происходит с другими.

Воображаемая аудитория – новый тип эгоцентризма. Подросток анализирует себя. Пытается вычислить реакции людей на его действия.

По мнению Пиаже не все люди способны достигнуть уровня формальных операций. Даже если человек достиг этого уровня, он необязательно останется на нем.

Также Пиаже подчеркивал, что важно не ускорение смены стадий, а предоставление ребенку достаточного количества учебных материалов, соответствующих каждой стадии его роста, чтобы ни одна стадия не осталась недоразвитой.

Конструктивное содержание кризиса связано с нарастающей эмансипацией ребенка от взрослого.

Кризис 3 лет – это перестройка социальных отношений ребенка, смена его позиции по отношению к окружающим взрослым, прежде всего к авторитету родителей. Он пытается установить новые, более высокие формы отношений с окружающими.

У ребенка появляется тенденция к самостоятельному удовлетворению своих потребностей, а взрослый сохраняет старый тип отношений и тем самым ограничивает активность ребенка. Ребенок может действовать наперекор своим желаниям (наоборот). Так, отказываясь от минутных желаний, он может показать свой характер, свое «я».

Самым ценным новообразованием этого возраста является желание ребенка сделать что-то самостоятельно. Он начинает говорить: «Я сам».

В этом возрасте ребенок может несколько завышать свои возможности и способности (т. е. самооценку), но уже многое он может делать самостоятельно. Ребенок нуждается в общении, ему необходимы одобрение взрослого, новые успехи, появляется желание стать лидером. Развивающийся ребенок противится прежним отношениям.

Он капризничает, показывая негативное отношение к требованиям взрослого. Кризис 3 лет – явление преходящее, но связанные с ним новообразования (отделение себя от окружающих, сравнение себя с другими людьми) – важный шаг психического развития ребенка.

Стремление быть таким, как взрослые, может найти наиболее полное выражение только в форме игры. Поэтому кризис 3 лет разрешается путем перехода ребенка к игровой деятельности.

Э. Келер дал характеристику кризисным явлениям:

1) негативизм – нежелание ребенка подчиняться установленным правилам и выполнять требования родителей;

2) упрямство – когда ребенок не слышит, не воспринимает чужих доводов, настаивая на своем;

3) строптивость – ребенок не принимает и выступает против заведенного домашнего уклада;

4) своеволие – желание ребенка быть независимым от взрослого, т. е. быть самостоятельным;

5) обесценивание взрослого – ребенок перестает уважительно относиться к взрослым, может даже оскорблять их, родители перестают быть для него авторитетом;

6) протест-бунт – любое действие ребенка начинает походить на протест;

7) деспотичность – ребенок начинает проявлять деспотизм по отношению к родителям и взрослым в целом.

Читайте также:

Рекомендуемые страницы:

Поиск по сайту

Теорий личности

Личность — это комбинация поведения, эмоций, мотивации и образа мышления, которые определяют человека. Психология личности пытается изучить сходства и различия этих паттернов у разных людей и групп.

Современная психология личности находится под сильным влиянием этих ранних философских корней и попыток определить, какие компоненты — такие как свобода воли, наследственность или универсальность — имеют наибольшее влияние на формирование человеческой личности.

Это динамическая организация внутри человека тех психофизических систем, которые определяют его характерные особенности поведения и мышления. Это означает характеристики или сочетание характеристик, которые делают человека уникальным.

Практически каждый день мы описываем и оцениваем личности окружающих нас людей.

В то время как наши неформальные оценки личности, как правило, больше сосредоточены на личности человека, психологи используют концепции личности, которые применимы ко всем.Исследования личности привели к развитию ряда теорий, которые помогают объяснить, как и почему развиваются определенные черты личности.

Теории личности есть;

- Теория типов.

- Теория черт.

- Теория социального обучения.

- Гуманистическая теория.

- Психоаналитическая теория.

1. Теория типов

Теория типов разделяет личности на четко идентифицируемые категории.

Классификация по типам — начало большинства наук — типов горных пород, типов облаков, видов растений и так далее.

Кречмеру и Шелдону приписывают эту классификацию. По типу теорий пытались установить взаимосвязь между чертами лица или тела и личностью.

Таким образом, низкорослый, отвесный человек считался общительным, расслабленным и уравновешенным; высокий худой человек характеризовался как замкнутый, застенчивый и любящий изоляцию, массивный мускулистый человек из Сета описывался как шумный, черствый и любящий физическую активность. Вторая основа для типизации личностей — психологические факторы.

Один из учеников Фрейда, швейцарский психолог Карл Юнг, разделил все личности на интровертов и экстравертов. Интроверты описываются как люди, которые обладают такими характеристиками, как застенчивость, социальная изоляция и склонность меньше говорить. Из-за этих характеристик эти люди кажутся эгоистичными, неспособными легко приспособиться к социальным ситуациям.

Экстраверты по своей природе общительны, дружелюбны, разговорчивы и общительны. Они предпочитают социальные контакты, щедрые, отзывчивые и смелые.

2. Теория черт

Признак отличает одно от другого относительно постоянным или последовательным образом. Черта человека абстрагируется от его поведения и служит полезной «единицей анализа» для понимания личности. Во многих отношениях теория черт — это несколько моделей теории типов

, которые связаны с определением основных черт и дают содержательное описание личности и поиск способа их измерения. Есть два способа оценки личностных качеств:

- Человек описывает себя, отвечая на вопросы о своем отношении, чувствах и поведении.

- Кто-то другой оценивает черты человека либо на основе того, что он знает об этом человеке, либо на основе прямого наблюдения за поведением.

Инвентаризация личности — это, по сути, анкета, в которой человек сообщает о реакциях или чувствах в определенных ситуациях.

Опросник личности задает одни и те же вопросы каждому человеку, и ответы обычно даются в форме, которая может быть легко оценена. Инвентаризация личности может быть разработана для измерения одного измерения личности или может одновременно измерять несколько черт личности.

В теорию признаков есть разные участники. Это-

Гордон Олпорт

Гордон Олпорт был одним из первых теоретиков современных черт. В 1936 году Олпорт и Генри Одберт проработали два наиболее полных доступных словаря английского языка и извлекли около 18 000 слов, описывающих личность, которые были сокращены до примерно 4000 слов. Олпорт организовал эти черты в трехуровневую иерархию:

- Кардинальные черты: Это черты, которые доминируют на протяжении всей жизни человека, часто до такой степени, что человек становится известен именно по этим чертам.Люди с такими личностями часто становятся настолько известными благодаря этим чертам характера, что их имена часто являются синонимами этих качеств. Олпорт предположил, что кардинальные качества встречаются редко и имеют тенденцию развиваться в более позднем возрасте.

- Центральные черты: Эти черты идут следующими в иерархии. Это общие характеристики, которые в разной степени обнаруживаются у каждого человека, такие как лояльность, доброта, покладистость, дружелюбие, интеллект, честность, застенчивость, тревожность и т. Д., Которые считаются центральными чертами.Они являются основными строительными блоками, которые формируют большую часть нашего поведения.

- Вторичные черты: Это черты, которые иногда связаны с отношениями или предпочтениями и часто проявляются только в определенных ситуациях или при определенных обстоятельствах. Например, дружелюбный человек злится, когда люди пытаются его пощекотать; другой не тревожится, но всегда нервничает, выступая публично.