Марина Цветаева. СТИХИ К ДОЧЕРИ (Сб. ПСИХЕЯ. РОМАНТИКА)

*

* *

Облака – вокруг,

Купола – вокруг,

Надо всей

Москвой

Сколько хватит

рук! –

Возношу тебя,

бремя лучшее,

Деревцо мое

Невесомое!

В дивном граде

сем,

В мирном граде

сем,

Где и мертвой –

мне

Будет радостно,

–

Царевать тебе,

горевать тебе,

Принимать венец,

О мой первенец!

Ты постом говей,

Не сурьми бровей

И все сорок –

чти –

Сороков церквей.

Исходи пешком –

молодым шажком! –

Все привольное

Семихолмие.

Будет твóй

черед:

Тоже – дочери

Передашь Москву

С нежной

горечью.

Мне же вольный

сон, колокольный звон,

Зори ранние –

На Ваганькове.

31 марта 1916

*

* *

Четвертый год.

Глаза, как лед,

Брови уже

роковые,

Сегодня впервые

С кремлевских

высот

Наблюдаешь ты

Ледоход.

Льдины, льдины

И купола.

Звон золотой,

Серебряный звон.

Руки скрещены,

Рот нем.

Брови сдвинув –

Наполеон! –

Ты созерцаешь –

Кремль.

– Мама, куда –

лед идет?

– Вперед,

лебеденок.

Мимо дворцов,

церквей, ворот –

Вперед,

лебеденок!

Синий

Взор – озабочен.

– Ты меня

любишь, Марина?

– Очень.

– Навсегда?

– Да.

Скоро – закат,

Скоро – назад:

Тебе – в

детскую, мне –

Письма читать

дерзкие,

Кусать рот.

А лед

Всё

Идет.

24 марта 1916

*

* *

По дорогам, от

мороза звонким,

С царственным

серебряным ребенком

Прохожу. Всё –

снег, всё – смерть, всё – сон.

На кустах

серебряные стрелы.

Было у меня

когда-то тело,

Было имя, – но

не все ли – дым?

Голос был,

горячий и глубокий…

Говорят, что тот

голубоокий,

Горностаевый

ребенок – мой.

И никто не видит

по дороге,

Что давным-давно

уж я во гробе

Досмотрела свой

огромный сон.

15 ноября 1916

*

* *

– Марина!

Спасибо за мир!

Дочернее

странное слово.

И вот –

расступился эфир

Над женщиной

светлоголовой.

Но рот напряжен

и суров.

Умру, – а

восторга не выдам!

Так с неба

Господь Саваоф

Внимал молодому

Давиду.

Cтрастной понедельник 1918

*

* *

Не знаю, где ты

и где я.

Те ж песни и те

же заботы.

Такие с тобою

друзья!

Такие с тобою

сироты!

И так хорошо нам

вдвоем:

Бездомным,

бессонным и сирым…

Две птицы: чуть

встали – поём.

Две странницы: кормимся

миром.

*

* *

Дорожкою

простонародною,

Смиренною,

богоугодною,

Идем –

свободные, немодные,

Душой и телом –

благородные.

Сбылися древние

пророчества:

Где вы –

Величества? Высочества?

Мать с дочерью

идем – две странницы.

Чернь черная

навстречу чванится.

Быть может –

вздох от нас останется,

А может – Бог на

нас оглянется…

Пусть будет –

как Ему захочется:

Мы не

Величества, Высочества.

Так, скромные,

богоугодные,

Душой и телом –

благородные,

Дорожкою

простонародною –

Так, доченька, к

себе на родину:

В страну Мечты и

Одиночества –

Где мы –

Величества, Высочества.

<1919>

*

* *

Молодой

колоколенкой

Ты любуешься – в

воздухе.

Голосок у ней

тоненький,

В ясном куполе –

звездочки.

Куполок твой

золотенький,

Ясны звезды –

под лобиком.

Голосочек твой

тоненький,

Ты сама

колоколенка.

Октябрь 1918

*

* *

В шитой серебром

рубашечке,

– Грудь как

звездами унизана! –

Голова –

цветочной чашечкой

Из серебряного

выреза.

Очи – два

пустынных озера,

Два Господних

откровения –

На лице,

туманно-розовом

От Войны и

Вдохновения.

Ангел – ничего –

всё! – знающий,

Плоть – былинкою

довольная,

Ты отца

напоминаешь мне –

Тоже Ангела и

Воина.

Может – всё мое

достоинство –

За руку с тобою

странствовать.

– Помолись о

нашем Воинстве

Завтра утром, на

Казанскую!

18 июля 1919

*

* *

Упадешь –

перстом не двину.

Я люблю тебя как

сына.

Всей мечтой

своей довлея,

Не щадя и не

жалея.

Я учу: губам

полезно

Раскаленное

железо,

Бархатных ковров

полезней –

Гвозди – молодым

ступням.

А еще в ночи

беззвездной

Под ногой –

полезны – бездны!

Первенец мой

крутолобый!

Вместо всей моей

учебы –

Материнская

утроба

Лучше – для тебя

была б.

Октябрь 1919

*

* *

Когда-нибудь,

прелестное созданье,

Я стану для тебя

воспоминаньем.

Там, в памяти

твоей голубоокой,

Затерянным – так

далеко – далёко.

Забудешь ты мой

профиль горбоносый,

И лоб в апофеозе

папиросы,

И вечный смех

мой, коим всех морочу,

И сотню – на

руке моей рабочей –

Серебряных

перстней, – чердак – каюту,

Моих бумаг

божественную смуту…

Как в страшный

год, возвышены Бедою,

Ты – маленькой

была, я – молодою.

*

* *

Консуэла! –

Утешенье!

Люди добрые, не

сглазьте!

Наградил второю

тенью

Бог меня – и

первым счастьем.

Видно с ангелом

спала я,

Бога приняла в

объятья.

Каждый час

благословляю

Полночь твоего

зачатья.

И ведет меня –

до сроку –

К Богу – по дороге

белой –

Первенец мой

синеокий:

Утешенье! –

Консуэла!

Ну, а раньше –

стать другая!

Я была

счастливой тварью!

Все мой дом

оберегали, –

Каждый под

подушкой шарил!

Награждали – как

случалось:

Кто – улыбкой,

кто – полушкой…

А случалось –

оставалось

Даже сердце под

подушкой!. .

.

Времячко мое

златое!

Сонм чудесных

прегрешений!

Всех вас вымела

метлою

Консуэла –

Утешенье.

А чердак мой

чисто мéтен,

Сор подобран –

на жаровню.

Смерть хоть сим

же часом встретим:

Ни сориночки

любовной!

– Вор! –

Напрасно ждешь! – Не выйду!

Буду спать, как

повелела

Мне – от всей

моей Обиды

Утешенье –

Консуэла!

Москва, октябрь 1919

Смерть Ирины. Марина Цветаева

Смерть Ирины

Ирина оказалась для матери скорее обузой, чем радостью. По-видимому, она родилась не совсем здоровым ребенком. А постоянное недоедание, холод, отсутствие надлежащего ухода не способствовали сколько-нибудь правильному развитию. Ирина росла болезненной, слабой, едва ходила и почти не умела говорить. В нее невозможно было ничего «вкачать», с нею не было интересно, как с Алей, а потом с Муром, ею нельзя было хвастаться. В воспоминаниях людей, встречавшихся тогда с Цветаевой, имя Ирины почти не упоминается. М. И. Гринева-Кузнецова, много рассказывая об Але, Ирине уделила пять строк: «Я заглядываю в первую (три шага от входа) комнату: там кроватка, в которой в полном одиночестве раскачивается младшая дочь Марины – двухлетняя Ирочка. Раскачивается – и напевает: без каких-нибудь слов – только голосом, но удивительно осмысленно и мелодично». Примечание М. И. Гриневой: «От рождения слабая и болезненная, Ирина Эфрон зимой 1920 года умерла от голода». И всё. Вера Клавдиевна Звягинцева, подружившаяся с Цветаевой летом 1919 года, часто с ней встречавшаяся, об Ирине услышала, когда однажды осталась ночевать в Борисоглебском: «Всю ночь болтали, Марина читала стихи… Когда немного рассвело, я увидела кресло, все замотанное тряпками, и из тряпок болталась голова – туда-сюда. Это была младшая дочь Ирина, о существовании которой я до сих пор не знала. Марина куда-то ее отдала в приют, и она там умерла»[103]. Звягинцева тоже помнила об изумительном голоске Ирины.

М. И. Гринева-Кузнецова, много рассказывая об Але, Ирине уделила пять строк: «Я заглядываю в первую (три шага от входа) комнату: там кроватка, в которой в полном одиночестве раскачивается младшая дочь Марины – двухлетняя Ирочка. Раскачивается – и напевает: без каких-нибудь слов – только голосом, но удивительно осмысленно и мелодично». Примечание М. И. Гриневой: «От рождения слабая и болезненная, Ирина Эфрон зимой 1920 года умерла от голода». И всё. Вера Клавдиевна Звягинцева, подружившаяся с Цветаевой летом 1919 года, часто с ней встречавшаяся, об Ирине услышала, когда однажды осталась ночевать в Борисоглебском: «Всю ночь болтали, Марина читала стихи… Когда немного рассвело, я увидела кресло, все замотанное тряпками, и из тряпок болталась голова – туда-сюда. Это была младшая дочь Ирина, о существовании которой я до сих пор не знала. Марина куда-то ее отдала в приют, и она там умерла»[103]. Звягинцева тоже помнила об изумительном голоске Ирины.

Цветаева была трудной матерью – не только Ирине, но всем троим своим детям. Или поэтический дар, внутренняя одержимость не оставляют места для терпеливого спокойствия и уравновешенности, так необходимых в повседневном общении с детьми? Она мешала им то стремлением создать, даже пересоздать ребенка по-своему, как Алю, то равнодушием, как к Ирине, то исступленной любовью, как к Муру. Не случись революции, имей она возможность растить детей по-старому, их судьбы сложились бы более обычно и счастливо. Но в ситуации, когда она оказалась перед необходимостью самой кормить, обихаживать и воспитывать детей, Цветаева не смогла быть «просто матерью». Анастасия Цветаева вспоминала, как, вернувшись весной 1921 года в Москву после четырехлетнего отсутствия, она ужаснулась тому запустению, беспорядку и грязи, которыми зарос дом сестры. Воспользовавшись ее отсутствием, она начала приводить все в порядок; мыть, чистить, гладить… И вместо благодарности услышала от вернувшейся домой Марины: «Мне это совершенно не нужно!.. Не трать своих сил!» Ей показалось, что сестра восприняла ее желание помочь как обиду.

Или поэтический дар, внутренняя одержимость не оставляют места для терпеливого спокойствия и уравновешенности, так необходимых в повседневном общении с детьми? Она мешала им то стремлением создать, даже пересоздать ребенка по-своему, как Алю, то равнодушием, как к Ирине, то исступленной любовью, как к Муру. Не случись революции, имей она возможность растить детей по-старому, их судьбы сложились бы более обычно и счастливо. Но в ситуации, когда она оказалась перед необходимостью самой кормить, обихаживать и воспитывать детей, Цветаева не смогла быть «просто матерью». Анастасия Цветаева вспоминала, как, вернувшись весной 1921 года в Москву после четырехлетнего отсутствия, она ужаснулась тому запустению, беспорядку и грязи, которыми зарос дом сестры. Воспользовавшись ее отсутствием, она начала приводить все в порядок; мыть, чистить, гладить… И вместо благодарности услышала от вернувшейся домой Марины: «Мне это совершенно не нужно!.. Не трать своих сил!» Ей показалось, что сестра восприняла ее желание помочь как обиду. И сама она была обижена: «один вопрос не смолкал: в чем же разница наша? Разве меньше пережила я в огне гражданской войны, в голодных болезнях, в утрате моих самых близких?»[104] Разница была в том, что Марина была поэтом. Вмещая весь мир, ее душа не могла вместить еще и быта: подметания полов, мытья посуды, глаженья. Она делала все это – но лишь в пределах самой неизбежной необходимости. Так было и с детьми: там, где дело касалось души, Цветаева готова была давать и «вкачивать», но в быту ее возможности были ниже возможностей самой средней матери. А Ирина, как каждый больной, особенно больной ребенок, требовала забот, внимания, привязывала к дому. С Алей можно было бывать всюду: в Студии, в гостях, на литературных вечерах – но так ли необходимо это семи – девятилетнему ребенку?.. Уходя, Марина и Аля часто привязывали Ирину к креслу, чтобы не упала. Вероятно, Цветаева любила и жалела свою младшую девочку, но временами Ирина раздражала мать и сестру, была им в тягость. Возможно, и это сыграло роль в том, что близкие начали уговаривать Цветаеву отдать дочерей в приют – на время, конечно.

И сама она была обижена: «один вопрос не смолкал: в чем же разница наша? Разве меньше пережила я в огне гражданской войны, в голодных болезнях, в утрате моих самых близких?»[104] Разница была в том, что Марина была поэтом. Вмещая весь мир, ее душа не могла вместить еще и быта: подметания полов, мытья посуды, глаженья. Она делала все это – но лишь в пределах самой неизбежной необходимости. Так было и с детьми: там, где дело касалось души, Цветаева готова была давать и «вкачивать», но в быту ее возможности были ниже возможностей самой средней матери. А Ирина, как каждый больной, особенно больной ребенок, требовала забот, внимания, привязывала к дому. С Алей можно было бывать всюду: в Студии, в гостях, на литературных вечерах – но так ли необходимо это семи – девятилетнему ребенку?.. Уходя, Марина и Аля часто привязывали Ирину к креслу, чтобы не упала. Вероятно, Цветаева любила и жалела свою младшую девочку, но временами Ирина раздражала мать и сестру, была им в тягость. Возможно, и это сыграло роль в том, что близкие начали уговаривать Цветаеву отдать дочерей в приют – на время, конечно. Главный резон был, что там топят и кормят; приют в Кунцеве считался образцовым и снабжался американскими продуктами АРА. Необходимо было пережить наступающую зиму 1919/20 года, и было очевидно, что Цветаева не в состоянии обогреть и прокормить детей. Она понимала это яснее других и в середине ноября отдала их в Кунцево. Она очень тосковала – по Але. Читая написанное тогда стихотворение, не догадаешься, что у Цветаевой двое детей:

Главный резон был, что там топят и кормят; приют в Кунцеве считался образцовым и снабжался американскими продуктами АРА. Необходимо было пережить наступающую зиму 1919/20 года, и было очевидно, что Цветаева не в состоянии обогреть и прокормить детей. Она понимала это яснее других и в середине ноября отдала их в Кунцево. Она очень тосковала – по Але. Читая написанное тогда стихотворение, не догадаешься, что у Цветаевой двое детей:

Маленький домашний дух,

Мой домашний гений!

Вот она, разлука двух

Сродных вдохновений!

Жалко мне, когда в печи

Жар, – а ты не видишь!

В дверь – звезда в моей ночи! —

Не взойдешь, не выйдешь!

Логически объяснить это можно: Аля изливала на мать огромную энергию любви, поддерживавшую, помогавшую жить. Но понять и принять равнодушие Цветаевой к другому – больному – ребенку трудно.

В те времена Кунцево – неближний край, далекий загород. Транспорта не было, навещать детей приходилось редко. Когда примерно через месяц Цветаева приехала проведать дочерей, она застала Алю тяжелобольной, чуть ли не при смерти. Она схватила ее, на каких-то попутных санях довезла до дому и начала бороться за ее жизнь. Болезнь тянулась больше двух месяцев, врачи не могли поставить диагноз, температура почти постоянно приближалась к критической. Отчаяние и надежда Цветаевой колебались между десятыми долями градуса. Стихи не приходили, эта немота угнетала. Ходасевич сказал ей, что в ЛИТО – советские учреждения с такими странно-звучащими названиями стали появляться десятками, это означало: Литературный отдел – можно продать рукопись книги. И хотя во главе ЛИТО стоял Валерий Брюсов, давний недоброжелатель, и было мало надежды, что он захочет издать ее книгу, Цветаева решилась попробовать. Она не издавалась больше шести лет и стала собирать стихи тринадцатого – пятнадцатого годов. Естественно возникло название нового сборника – «Юношеские стихи». Цветаеву захватила работа. Воспоминания о том неправдоподобно-счастливом времени, о людях, к которым она влеклась, от которых отталкивалась, которые вошли в ее стихи, захлестнули ее и помогали держаться.

Она схватила ее, на каких-то попутных санях довезла до дому и начала бороться за ее жизнь. Болезнь тянулась больше двух месяцев, врачи не могли поставить диагноз, температура почти постоянно приближалась к критической. Отчаяние и надежда Цветаевой колебались между десятыми долями градуса. Стихи не приходили, эта немота угнетала. Ходасевич сказал ей, что в ЛИТО – советские учреждения с такими странно-звучащими названиями стали появляться десятками, это означало: Литературный отдел – можно продать рукопись книги. И хотя во главе ЛИТО стоял Валерий Брюсов, давний недоброжелатель, и было мало надежды, что он захочет издать ее книгу, Цветаева решилась попробовать. Она не издавалась больше шести лет и стала собирать стихи тринадцатого – пятнадцатого годов. Естественно возникло название нового сборника – «Юношеские стихи». Цветаеву захватила работа. Воспоминания о том неправдоподобно-счастливом времени, о людях, к которым она влеклась, от которых отталкивалась, которые вошли в ее стихи, захлестнули ее и помогали держаться. Повседневность отодвигалась, работа отгораживала от мыслей о бродящей поблизости смерти.

Повседневность отодвигалась, работа отгораживала от мыслей о бродящей поблизости смерти.

Было страшно за Алю, страшно думать об Ирине. Среди близких шли разговоры, что надо забрать ее из приюта – но как и куда? Кто будет ухаживать за двумя больными детьми? В комнате Цветаевой по утрам было всего 4—5 градусов тепла по Цельсию, хотя она топила даже по ночам. Можно ли держать детей в таком холоде? Есть свидетельства, что сестры С. Я. Эфрона хотели забрать Ирину к себе с условием – навсегда. На это Цветаева не соглашалась, были какие-то трения между нею и сестрами мужа. Теперь уже трудно рассудить, кто был более прав, – да и стоит ли? Лиля Эфрон собиралась взять Ирину в деревню, где она работала в Народном доме. Но разве могла бы она, сама совершенно беспомощная, справиться с больным ребенком?

Между тем время шло, подошел новый 1920 год, который Цветаева встретила вдвоем с А. С. Ерофеевым – мужем своей приятельницы, актрисы и поэтессы Веры Звягинцевой. Звягинцева ушла на встречу в свой театр, а мужа оставила с подругой и бутылочкой вина – в их кругу это было вполне принято. Как всегда под Новый год хотелось думать о хорошем и желать друг другу «нового счастья». Через три дня Цветаева подарила Ерофееву стихотворение, посвященное их новогодней встрече:

Как всегда под Новый год хотелось думать о хорошем и желать друг другу «нового счастья». Через три дня Цветаева подарила Ерофееву стихотворение, посвященное их новогодней встрече:

Поцеловала в голову,

Не догадалась – в губы!

А все ж – по старой памяти —

Ты хороша, Любовь!

Немножко бы веселого

Вина, – да скинуть шубу, —

О как – по старой памяти —

Ты б загудела, кровь!

Можно представить себе молодых мужчину и женщину, встречающих Новый год в таком холодном доме, что не решаешься снять шубу, и весело иронизирующих над этим. В следующих строфах Цветаева рисует Венеру с топором в руках, «громящую» подвал на дрова, и Амура, который «свои два крылышка на валенки сменял». Она просит Амура, чтобы он не покидал ее навсегда – ведь «чумной да ледяной ад» пройдет и жизнь будет продолжаться!

Прелестное создание!

Сплети ко мне веревочку,

Да сядь – по старой памяти —

К девчонке на кровать.

– До дальнего свидания! —

Доколь опять научимся

Получше, чем в головочку

Мальчишек целовать.

Легкость и грациозность этих стихов не соответствует ситуации, в которой живет Цветаева, но она может отрешиться от реальности и уйти в стихи. «Мой Авантюризм, легкое отношение к трудностям», – определяла она. По стихам может показаться, что девятнадцатый год и впрямь ушел. Но «самый чумный, самый черный, самый смертный из всех тех годов Москвы» еще тянулся и кончился трагически: 2 или 3 февраля (в двух местах Цветаева указала разные даты) 1920 года умерла Ирина.

Цветаева неожиданно услышала об этом в Лиге спасения детей, и у нее не хватило душевных сил поехать проститься с умершей дочерью. Временами она страшилась возможности такого исхода, но все равно была оглушена и раздавлена и долго скрывала от Али смерть сестры. Цветаева понимала, что окружающие осуждают и винят ее. Отголоски этого я нашла в переписке Юлии Оболенской с Магдой Нахман, которая сообщала: «Умерла в приюте Сережина дочь – Ирина, слышала ты?.. Лиля хотела взять Ирину сюда и теперь винит себя в ее смерти. Ужасно жалко ребенка – за два года земной жизни ничего, кроме голода, холода и побоев». Страшно читать о побоях, но нет оснований обвинить Нахман в предвзятости. Из семьи, близкой в то время цветаевской, дошли до наших дней слухи, что Аля относилась к Ирине пренебрежительно. И не отзвуком ли этого звучат в Алиной записи слова: «Марина маленьких детей не любит»? Каких, кроме Ирины, маленьких детей видела Аля с Мариной? Среди знакомых не было секретом отношение Цветаевой к младшей дочери. Н. Я. Мандельштам говорила мне, как были потрясены они с Мандельштамом, когда Цветаева показала им, каким образом она привязывала Ирину «к ножке кровати в темной комнате». Оболенская откликнулась на письмо Нахман: «Я понимаю огорчение Лили по поводу Ирины, но ведь спасти от смерти еще не значит облагодетельствовать: к чему жить было этому несчастному ребенку? Ведь навсегда ее Лиле бы не отдали. Лиля затратила бы последние силы только на отсрочку ее страданий. Нет: так лучше. Но думая о Сереже, я так понимаю Лилю.

Ужасно жалко ребенка – за два года земной жизни ничего, кроме голода, холода и побоев». Страшно читать о побоях, но нет оснований обвинить Нахман в предвзятости. Из семьи, близкой в то время цветаевской, дошли до наших дней слухи, что Аля относилась к Ирине пренебрежительно. И не отзвуком ли этого звучат в Алиной записи слова: «Марина маленьких детей не любит»? Каких, кроме Ирины, маленьких детей видела Аля с Мариной? Среди знакомых не было секретом отношение Цветаевой к младшей дочери. Н. Я. Мандельштам говорила мне, как были потрясены они с Мандельштамом, когда Цветаева показала им, каким образом она привязывала Ирину «к ножке кровати в темной комнате». Оболенская откликнулась на письмо Нахман: «Я понимаю огорчение Лили по поводу Ирины, но ведь спасти от смерти еще не значит облагодетельствовать: к чему жить было этому несчастному ребенку? Ведь навсегда ее Лиле бы не отдали. Лиля затратила бы последние силы только на отсрочку ее страданий. Нет: так лучше. Но думая о Сереже, я так понимаю Лилю. Но она совсем не виновата»[105]. Имя матери даже не упоминается в связи со смертью ребенка. В этом нарочитом умолчании («умерла Сережина дочь»), в жалости к отцу только, в мимоходом произнесенных словах о побоях и «зачем было жить», в сдержанности тона – жестокое осуждение Цветаевой. Она и сама винила себя в смерти дочери, теперь ей казалось, что она сделала не все, что могла бы, чтобы спасти Ирину. «Многое сейчас понимаю: во всем виноват мой Авантюризм, легкое отношение к трудностям, наконец – здоровье, чудовищная моя выносливость. Когда самому легко, не веришь, что другому трудно…» Это признание – из писем к Звягинцевой и Ерофееву. Цветаева знала, что эти новые друзья ей глубоко сочувствуют. В первые дни после Ирининой смерти она написала им два письма – вопли о помощи, о жалости, о сострадании. Первое, что в них потрясает: над свежей детской могилой у матери почти нет памяти об Ирине и жалости к ней и о ней. Во сне Ирина приходит к ней живая, Цветаева внутренне не приняла ее смерть, это тем легче, что она не видела Ирину мертвой.

Но она совсем не виновата»[105]. Имя матери даже не упоминается в связи со смертью ребенка. В этом нарочитом умолчании («умерла Сережина дочь»), в жалости к отцу только, в мимоходом произнесенных словах о побоях и «зачем было жить», в сдержанности тона – жестокое осуждение Цветаевой. Она и сама винила себя в смерти дочери, теперь ей казалось, что она сделала не все, что могла бы, чтобы спасти Ирину. «Многое сейчас понимаю: во всем виноват мой Авантюризм, легкое отношение к трудностям, наконец – здоровье, чудовищная моя выносливость. Когда самому легко, не веришь, что другому трудно…» Это признание – из писем к Звягинцевой и Ерофееву. Цветаева знала, что эти новые друзья ей глубоко сочувствуют. В первые дни после Ирининой смерти она написала им два письма – вопли о помощи, о жалости, о сострадании. Первое, что в них потрясает: над свежей детской могилой у матери почти нет памяти об Ирине и жалости к ней и о ней. Во сне Ирина приходит к ней живая, Цветаева внутренне не приняла ее смерть, это тем легче, что она не видела Ирину мертвой. Она радуется, что Ирина – во сне – жива. Но живых воспоминаний о дочке: какая она была хорошая, как делала то-то и говорила то-то, как радовалась или плакала – нет. Панический страх за Алю и жалость к себе – вот чувства, кричащие со страниц этих писем: «И – наконец – я была так покинута! У всех есть кто-то: муж, отец, брат – у меня была только Аля, и Аля была больна, и я вся ушла в ее болезнь – и вот Бог наказал…» – как будто Ирины и тогда не было. «С людьми мне сейчас плохо, никто меня не любит, никто – просто – не жалеет, чувствую все, что обо мне думают, это тяжело… – Никто не думает о том, что я ведь тоже человек…»

Она радуется, что Ирина – во сне – жива. Но живых воспоминаний о дочке: какая она была хорошая, как делала то-то и говорила то-то, как радовалась или плакала – нет. Панический страх за Алю и жалость к себе – вот чувства, кричащие со страниц этих писем: «И – наконец – я была так покинута! У всех есть кто-то: муж, отец, брат – у меня была только Аля, и Аля была больна, и я вся ушла в ее болезнь – и вот Бог наказал…» – как будто Ирины и тогда не было. «С людьми мне сейчас плохо, никто меня не любит, никто – просто – не жалеет, чувствую все, что обо мне думают, это тяжело… – Никто не думает о том, что я ведь тоже человек…»

Самой тяжелой была мысль о Сереже, о том, как отнесется он к смерти Ирины, будет ли, как другие, винить ее, Марину, в этой смерти. Это переплеталось со страхом неизвестности о нем, о возможной его гибели и приводило к мысли о смерти: «самое страшное: мне начинает казаться, что Сереже я – без Ирины – вовсе не нужна, что лучше было бы, чтобы я умерла, – достойнее! – Мне стыдно, что я жива. – Как я ему скажу?» Что можно было ответить на такие письма? Звягинцева и Ерофеев заходили к ней, приносили что-нибудь поесть, Александр Сергеевич пилил на дрова чердачные балки; они часто приглашали Марину с Алей к себе. От полного отчаянья удерживала Цветаеву Аля, ее близость, необходимость спасти ее, заботиться о ней. Всю жизнь она нуждалась в ком-то, кому была бы необходима, – сейчас это была Аля.

– Как я ему скажу?» Что можно было ответить на такие письма? Звягинцева и Ерофеев заходили к ней, приносили что-нибудь поесть, Александр Сергеевич пилил на дрова чердачные балки; они часто приглашали Марину с Алей к себе. От полного отчаянья удерживала Цветаеву Аля, ее близость, необходимость спасти ее, заботиться о ней. Всю жизнь она нуждалась в ком-то, кому была бы необходима, – сейчас это была Аля.

Весь этот сложнейший комплекс переживаний не нашел непосредственного отражения в поэзии Цветаевой. Почти полная немота ее продолжалась, но и после того, как она кончилась, Цветаева не писала о смерти Ирины. Я думаю, отзвук Ирининой смерти слышен в цикле «Разлука», созданном через полтора года:

Ручонки, ручонки!

Напрасно зовете:

Меж нами – струистая лестница Леты.

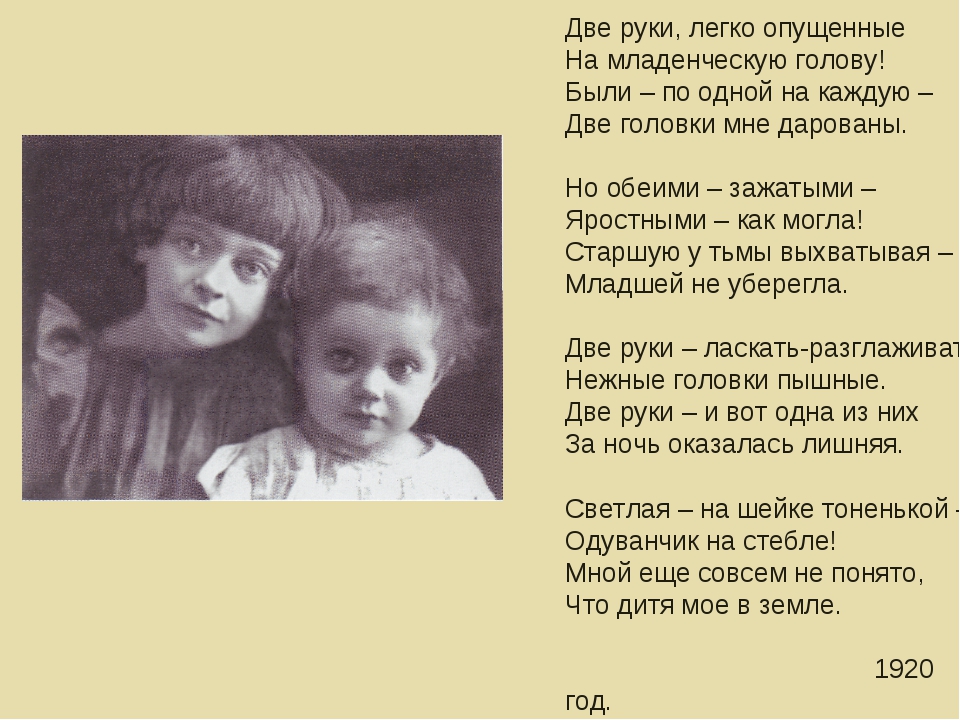

Только однажды, три месяца спустя, Цветаева написала о смерти Ирины – чтобы самооправдаться. Это было необходимо, иначе трудно жить и ждать возвращения мужа. Она создает в стихах версию правдивую, из реальности скрывшую лишь одну деталь – ее равнодушие к Ирине. Этой версии впоследствии придерживалась и Ариадна Эфрон.

Этой версии впоследствии придерживалась и Ариадна Эфрон.

Две руки, легко опущенные

На младенческую голову!

Были – по одной на каждую —

Две головки мне дарованы.

Но обеими – зажатыми —

Яростными – как могла! —

Старшую у тьмы выхватывая —

Младшей не уберегла.

Две руки – ласкать-разглаживать

Нежные головки пышные.

Две руки – и вот одна из них

За ночь оказалась лишняя.

Светлая – на шейке тоненькой —

Одуванчик на стебле!

Мной еще совсем не понято,

Что дитя мое в земле.

К теме выбора матерью между двумя дочерьми (здесь они названы Мусей и Асей) Цветаева вернулась в 1934 году в прозе «Сказка матери»: матери предложено выбрать, какой из дочерей жить, а какой умереть, она же предпочитает погибнуть вместе с детьми, но не выбирать. Как большинство сказок, и эта кончается счастливо: пораженный твердостью матери убийца-разбойник отступает, а героини остаются целы и невредимы. ..

..

Прошло немного времени, и Цветаева нашла для себя виноватых в смерти Ирины – сестер мужа. Она писала сестре Асе в Крым: «В феврале этого года умерла Ирина – от голоду – в приюте, за Москвой… Лиля и Вера вели себя хуже, чем животные, – вообще все отступились… Если найдется след Сережи – пиши, что от воспаления легких». Почему Цветаева не хотела, чтобы муж знал правду? Щадила его или предполагала, что он не поверит, что его сестры были жестоки по отношению к его дочери? Еще через несколько месяцев она более подробно сообщала Волошиным: «Лиля и Вера в Москве, служат, здоровы, я с ними давно разошлась из-за их нечеловеческого отношения к детям, – дали Ирине умереть с голоду в приюте под предлогом ненависти ко мне. Это – достоверность». Но «достоверность» противоречит письмам к Звягинцевой и Ерофееву, где в первом порыве отчаянья и растерянности Цветаева писала, что Вера Эфрон, еще не зная о смерти Ирины, хочет забрать ее из приюта и что кормить Алю ей помогли бы родные мужа. Она приняла, может быть, бессознательно, оправдательную для себя версию, нимало не задумавшись о добром имени сестер Эфрон. И Сережа поверил; прошло несколько лет, прежде чем он узнал правду и восстановил отношения с сестрами.

И Сережа поверил; прошло несколько лет, прежде чем он узнал правду и восстановил отношения с сестрами.

Смерть ребенка произвела гнетущее впечатление в писательском кругу и заставила обратить внимание на положение Цветаевой. После гибели Ирины Цветаевой выхлопотали паек. Помощь пришла поздно для Ирины, но помогла спасти Алю. Теперь Цветаева ее не кормила, а пичкала.

* * *

Мысли и чувства Цветаевой обращались к мужу – чем дальше, тем больше. Надежда на неосуществившийся в 1917 году переезд в Крым не оставляла ее, ей казалось, что там она будет ближе к Сергею Яковлевичу. Еще и летом девятнадцатого года в предчувствии страшной зимы она думала об отъезде, но не уехала. Как бы она смогла проехать с детьми через страну, охваченную Гражданской войной? Позже, когда след Эфрона окончательно затерялся, Цветаева отказалась от идеи отъезда из Москвы, полагая, что только здесь, если он жив, муж сможет найти ее.

Дети были частью Сережи, смерть Ирины и страх за Алю обостряли ощущение неразрывной связи с ним, ответственности перед ним. Теряя детей, она боялась потерять право на мужа. Для Цветаевой было несомненно, что без Сережи и Али жизнь бессмысленна. «Я опять примеряюсь к смерти, – пишет она Звягинцевой, сообщая об ухудшении в ходе Алиной болезни. – …Если С<ережи> нет в живых, я все равно не смогу жить». Смятением между жизнью и смертью пронизаны ее стихи о Гражданской войне. Они возникали в общем потоке одновременно со стихами и пьесами «театрального романа», романтикой вторых «Верст» и «Психеи», первой «русской» поэмой Цветаевой «Царь-Девица».

Теряя детей, она боялась потерять право на мужа. Для Цветаевой было несомненно, что без Сережи и Али жизнь бессмысленна. «Я опять примеряюсь к смерти, – пишет она Звягинцевой, сообщая об ухудшении в ходе Алиной болезни. – …Если С<ережи> нет в живых, я все равно не смогу жить». Смятением между жизнью и смертью пронизаны ее стихи о Гражданской войне. Они возникали в общем потоке одновременно со стихами и пьесами «театрального романа», романтикой вторых «Верст» и «Психеи», первой «русской» поэмой Цветаевой «Царь-Девица».

Некоторое количество «белых» стихов Цветаевой было напечатано в различных альманахах и сборниках, она часто выступала с ними на литературных вечерах в самой разнообразной аудитории, не раз ее слушателями бывали красные курсанты. Ей нужен был заработок, молодежь жаждала поэзии. Белогвардейские стихи перед красногвардейцами – она воспринимала это как исполнение ею, женой белого офицера, долга чести. Ее выступления проходили с неизменным успехом. Позже Цветаева утверждала, что «современность (в русском случае – революционность) вещи не только в содержании, но иногда вопреки содержанию. .. Есть нечто в стихах, что важнее их смысла: – их звучание». Именно этим объясняла она успех своих «белых» стихов у красных курсантов. Ее стихи передавали «шум времени», его темп и музыку: «…не о революции, а она: ее шаг». Это близко тому, что писал в начале Первой мировой войны В. Маяковский: «Можно не писать о войне, но надо писать войною!»[106] Само звучание Цветаевского стиха было поэтической революцией. И каждый был волен воспринять его по-своему: красные – как музыку революции, белые – контрреволюции.

.. Есть нечто в стихах, что важнее их смысла: – их звучание». Именно этим объясняла она успех своих «белых» стихов у красных курсантов. Ее стихи передавали «шум времени», его темп и музыку: «…не о революции, а она: ее шаг». Это близко тому, что писал в начале Первой мировой войны В. Маяковский: «Можно не писать о войне, но надо писать войною!»[106] Само звучание Цветаевского стиха было поэтической революцией. И каждый был волен воспринять его по-своему: красные – как музыку революции, белые – контрреволюции.

В «Лебединый Стан»[107] вошли стихи с весны 1917-го по 31 декабря 1920 года; современность запечатлена здесь с исторической точностью. Читая «Лебединый Стан», вы чувствуете ясно обозначенный сюжет, логику и динамику его развития.

Открывается сборник вне хронологии стихотворением «На кортике своем – Марина…» – декларацией верности мужу и Белому делу. Потом идут как бы сторонние наблюдения: зарисовки живой реальности, реакция на сообщения газет, кусочки собственной жизни, чувства и мысли по поводу происходящего. Возникает тема поруганной Москвы; затем – Белой Гвардии, Белого Дона – увы, с первого же стихотворения с мотивом праведности, но безнадежности… И – тема Поэта, его места в революции. Цветаева обращается к образу поэта Французской революции Андре Шенье, стихами боровшегося против якобинской диктатуры и погибшего под ножом гильотины. Естественно возникает противопоставление – «а я…»:

Возникает тема поруганной Москвы; затем – Белой Гвардии, Белого Дона – увы, с первого же стихотворения с мотивом праведности, но безнадежности… И – тема Поэта, его места в революции. Цветаева обращается к образу поэта Французской революции Андре Шенье, стихами боровшегося против якобинской диктатуры и погибшего под ножом гильотины. Естественно возникает противопоставление – «а я…»:

Андрей Шенье взошел на эшафот.

А я живу – и это страшный грех.

Есть времена – железные – для всех.

И не певец, кто в порохе – поет.

И не отец, кто с сына у ворот

Дрожа срывает воинский доспех.

Есть времена, где солнце – смертный грех.

Не человек – кто в наши дни – живет.

Сюжет сборника строится со все возрастающим драматизмом. Взгляд «со стороны» исчезает, события захлестывают поэта, Цветаева уже соучастница всего, что происходит с родиной. Постепенно Добровольчество персонифицируется, становится белым лебедем, «моим» белым лебедем: «Там у меня – ты знаешь? – белый лебедь…» Ангел, Воин, Сережа – любимый – тоска по нему, страх за него сплетаются с тоской и страхом за Россию, за Белое дело. Это и история, и любовное письмо, которое пишется, чтобы когда-нибудь, неведомыми путями достигнуть ушей, глаз, сердца любимого. С каждым уходящим месяцем это становится все менее вероятным. В записях Цветаевой рассказывается, как они с Алей бегают вниз к входной двери на каждый реальный или кажущийся стук – в безнадежном ожидании какой-нибудь весточки. «Лебединый Стан» все больше превращается в письмо в бутылке. В страшные «немые» дни февраля двадцатого года рождается стихотворение «Я эту книгу поручаю ветру…» – кульминация сборника. В нем голос Цветаевой достигает трагического звучания:

Я эту книгу поручаю ветру

И встречным журавлям.

Давным-давно – перекричать разлуку —

Я голос сорвала…

Как героини греческих трагедий обращались в пространство – к богам – к хору, так и Цветаева обращается в пространство – к природе – к ветру и птицам… Роль Рока из греческой трагедии выпала на долю Разлуки, роковой и непреодолимой. Разлука – разрыв – разминовение – эта тема пронзит последующее творчество Цветаевой. Сейчас она оборачивается не только личной трагедией, но выражает трагедию России. Я говорила, что у Цветаевой не было историософских взглядов, однако в «Лебедином Стане» ясно слышна тема разминовения России со своей историей. Цветаева обвиняет Петра Первого – конечно, она не первая, грозящее «ужо? тебе!» русская литература помнит со времен «Медного всадника». Но в цветаевских стихах «Петру» смысл обвинений другой, нежели был у Пушкина. Петр виноват в том, что повернул Россию по чужому пути, дал ей чужую судьбу – теперь это оборачивается гибелью России. Весь комплекс исторических ассоциаций в «Лебедином Стане» разворачивается в роковой, необратимый процесс, на наших глазах завершившийся гибелью:

– Россия! – Мученица! – С миром – спи!

Особое место занимает Ярославна – героиня «Слова о полку Игореве», вот уже восемь веков причитающая на городской стене Путивля. Лирическое «я» «Лебединого Стана» трансформируется: не Марина Цветаева скорбит и томится неизвестностью о муже, но Ярославна оплакивает Русь и русское воинство. И вот уже это – сама Россия, скорбящая о своих сыновьях. Лирическое «я» вновь является поэтом: в отличие от Ярославны Цветаева хочет не только оплакать Русь и всех погибших, но и стать летописцем этой трагедии. Вместо женственной кукушки, как называет Ярославну автор «Слова», лирическая героиня Цветаевой предстает журавлем («Я журавлем…»), летящим над полями сражений, чтобы собрать и запомнить все подробности…

Но и оплакать всех она считает своим долгом. Если в первые годы революции Цветаева была с теми, кто в данный момент побежден, против торжествующего победителя, то постепенно в стихах крепло убеждение, что в Гражданской войне победителей не будет. Поэт оплакивает всех – правых и виноватых – всех, погибших в братоубийственной войне. Трагическая панихида облечена в форму традиционной русской заплачки-причитания:

Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!

То шатаясь причитает в поле – Русь.

Помогите – на ногах нетверда!

Затуманила меня кровь-руда!

И справа и слева

Кровавые зевы,

И каждая рана:

– Мама!

И только и это

И внятно мне, пьяной,

Из чрева – и в чрево:

– Мама!

Все рядком лежат —

Не развесть межой.

Поглядеть: солдат.

Где свой, где чужой?

Белый был – красным стал:

Кровь обагрила.

Красным был – белый стал:

Смерть побелила.

– Кто ты? – белый? – не пойму! – привстань!

Аль у красных пропадал? – Ря—зань…

Не только перед лицом смерти, но и перед лицом России все погибшие равны и правы, ибо каждый умер за нее, за ее счастье, по-своему понятое. Но кончить книгу причитанием было бы для Цветаевой противоестественно. В трагической ситуации она искала света. Она завершает «Лебединый Стан» стихотворением, написанным под новый, 1921 год. Гражданская война кончилась, большевики победили. Значительная часть Белой армии эвакуировалась через Турцию в Европу, остальные рассеялись по стране. Цветаева все еще ничего не знает о муже – он найдется лишь полгода спустя. Кажется, будущее страны уже определено, но собственное будущее Цветаевой и ее семьи туманно. Новогоднее стихотворение обращено к сподвижникам мужа, в первой публикации оно называлось «Тем, в Галлиполи»[108], – и к Сереже, если он жив и среди них:

С Новым Годом, Лебединый Стан!

Славные обломки!

С Новым Годом – по чужим местам —

Воины с котомкой!

С пеной у рта пляшет, не догнав,

Красная погоня!

С Новым Годом – битая – в бегах

Родина с ладонью!

Приклонись к земле – и вся земля

Песнею заздравной.

Это, Игорь, – Русь через моря

Плачет Ярославной.

Томным стоном утомляет грусть:

– Брат мой! – Князь мой! – Сын мой!

– С Новым Годом, молодая Русь

За морем за синим!

Это – катарсис: Рок победил, но Долг выполнен до конца. Высокой нотой очищения кончается «Лебединый Стан». Надежда на мгновение победила отчаяние в душе Цветаевой.

Впрочем, об отчаянии ее мало кто догадывался. Наоборот, ее осуждали за многочисленные увлечения. Легко вообразить себе толки «кумушек»: муж где-то на войне, может, даже погиб, а она… И на самом деле, она многими увлекалась в эти годы, у нее были романы – как эфемерные, так и вполне реальные. Многим она написала стихи. «Комедьянт» Завадский, студийцы Алексеев и Антокольский, помощник Мейерхольда режиссер В. М. Бебутов, драматург В. М. Волькенштейн, начинающие поэты Е. Л. Ланн и Э. Л. Миндлин, князь С. М. Волконский, художник Н. Н. Вышеславцев, к которому обращен большой цикл стихов, мною условно названный «Спутник», красноармеец – «Стенька Разин», описанный в «Вольном проезде», другой красноармеец – Борис Бессарабов – к нему обращено стихотворение «Большевик», Алексей Александрович Стахович… А скольких мы, возможно, не знаем? Она была искательница. «Искательница приключений» сказано в стихах, но это неправда. Она искала не приключений, а душ – Душу – родную душу. Это ощущалось как жажда или голод, кидало от восторга к разочарованию, от одного увлечения к другому. «Ненасытим мой голод», – написала она в пятнадцатом году. В двадцатом призналась в интонации более драматической:

А все же по людям маюсь,

Как пес под луной…

И несколько месяцев спустя – с большой горечью: «Ненасытностью своею перекармливаю всех…» – мало кто мог выдержать напор ее дружбы, безудержного стремления отдать себя и постигнуть другого целиком. Это не был просто секс, может быть, совсем не секс или в каком-то ином качестве, простым смертным незнакомом. Цветаева тогда не раз повторяла, что «главная ее страсть – собеседничество. А физические романы необходимы, потому что только так проникаешь человеку в душу»[109]. Тело казалось лишь оболочкой души, с которой она жаждала слиться:

…Нельзя, не коснувшись уст,

Утолить нашу душу!..

Если это и помогало, то ненадолго, и Цветаева вновь возвращалась к своему одиночеству. Оно было неизбежно, Марина это сознавала: всё в ее жизни начиналось и кончалось одиночеством. Поэзия была единственным доступным способом преодолеть его.

Десятилетия спустя Саломея Андроникова, дружившая с Цветаевой в эмиграции, сказала мне нечто, поразившее бы многих: «Марина вообще не была склонна к романам». Что же тогда были все ее увлечения, что бросало ее к людям, как голодного к хлебу? Возможно, в этом кроется одна из тайн поэтического творчества: увлечения были пищей поэзии. Косвенным подтверждением этого служит факт, что Цветаева с не меньшей страстью увлекалась теми, с кем «роман» в обычном понимании был невозможен, как со Стаховичем, с которым она была едва знакома и стихи которому написаны после его смерти, или с Волконским, о котором было известно, что он не интересуется женщинами. Обоим Цветаева посвятила изумительные – совсем не любовные – стихи. Может быть, в поэте существует определенный душевный вампиризм, примитивно принимаемый за формы секса? Увлечения Цветаевой следовали одно за другим; можно подумать, что от каждого – от большинства – она освобождалась стихами и переходила к следующему. Интересно, что многое из написанного в связи с такими встречами не имеет ни малейшего отношения к эротике. Возникает ощущение, что все эти «каждые» («Как я хотела, чтобы каждый цвел / В веках со мной!..») не только расковывали стихотворные потоки, но и утверждали Цветаеву в реальности собственного существования. Без них, возможно, оно казалось бы ей еще эфемернее. Зато, когда бывал исчерпан стиховой поток, «исчерпывался», становился ненужным и вызвавший его человек. Цветаева не только теряла интерес, но злословила или просто забывала адресатов своих стихов. Отсюда – нередкие у нее перепосвящения.

Н. Я. Мандельштам – вдова поэта, непосредственная свидетельница того, как «делаются» стихи, – пыталась проникнуть в тайну связи поэзии и секса: «Есть таинственная связь стихов с полом, до того глубокая, что о ней почти невозможно говорить… Особое напряжение поэзии, ее чувственная и профетическая природа гораздо больше меняет человека, чем другие искусства и наука»[110]. «Измену» стихами сам Мандельштам ощущал более серьезной, нежели измену в общепринятом смысле слова: «Мучался он стихами к Наташе Штемпель и умолял меня не рвать с нею, а я никак не видела в этих стихах основания для разрыва с настоящим другом. Второе стихотворение „К пустой земле невольно припадая…“ он вообще скрыл от меня и, если бы была возможность напечатать его, наверное бы отказался. Он об этом говорил: „изменнические стихи при моей жизни не будут напечатаны“ и „мы не трубадуры“…» Последнее свидетельство особенно интересно, ибо стихи, обращенные к Н. Е. Штемпель, лишены какой бы то ни было эротической окраски. «К пустой земле невольно припадая…» относится к области высокой метафизики, оно обращено к женщине-другу, которой доведется встретить поэта после смерти:

Сопровождать воскресших и впервые

Приветствовать умерших – их призванье…

Того же плана – вне чувственности – и стихи Цветаевой к Волконскому и Стаховичу, с которыми в ее поэзию вошла тема «отцов», людей «минувших дней».

Мы не знаем, что думала Цветаева по поводу своих «изменнических» стихов – во всяком случае, она их публиковала. Вот ее диалог с восьмилетней Алей, поставленный эпиграфом в письме к Евгению Ланну:

«– Марина! Чего Вы бы больше хотели: письма от Ланна – или самого Ланна?

– Конечно, письма!

– Какой странный ответ! – Ну, а теперь: письмо от папы – или самого папы?

– О! – Папы!

– Я так и знала!

– Оттого, что это – Любовь, а то – Романтизм!»

В этой мимоходом сказанной фразе определены отношения Цветаевой к мужу и всем остальным. Не только стихи, но и чувства, их вызвавшие, не касались главного – ее отношений с Сергеем Яковлевичем. Он был единственным; все другое было Романтизмом, все остальные – в разной степени – были «каждыми». В декабре 1920 года Цветаева признавалась сестре: «Я очень одинока, хотя вся Москва – знакомые… – Все эти годы – кто-то рядом, но так безлюдно!» Возможно, это было несправедливо к тем, кто «был рядом», но таково внутреннее ощущение Цветаевой. Она и Сережа – отдельный мир, со своими клятвами и обязательствами. Кажется, Цветаева таилась в этом главном своем чувстве, хотя в годы революции страх, боль, тоска по мужу были ее постоянными спутниками. Она жила в этих чувствах, ими мерила жизнь и скрывала их от посторонних глаз, несмотря на то, что по мере того как неизвестность становилась глубже и нестерпимее, страх и тоска ощущались острее. Когда же по окончании Гражданской войны Цветаева не получила никаких известий о муже, она была на грани отчаянья. В письмах из Крыма ей сообщили, что он был жив еще осенью двадцатого года – на этом сведения обрывались. Цветаева запрещала себе думать о его возможной гибели. Нужно было ждать и искать. Она просила Эренбурга, уезжавшего в Европу весной 1921 года, навести справки об Эфроне. Вдогонку Эренбургу она написала стихи, полные надежды, заклинающие судьбу и «вестника» – вернуть ей «единственного одного». Стихотворение звучало как продолжение заклинаний Ярославны и кончалось словами: «Ты сердце Матери везешь…»

В Крыму нашлись живыми сестра Ася с Андрюшей, Волошины, Герцыки, Парнок. Они пережили все ужасы Гражданской войны: власти, сменявшие одна другую с непредугадываемой быстротой, убийства, расстрелы, голод, болезни… Ася с Андрюшей – смерть Андрюшиного отца. В Крыму было голодно и небезопасно, победившая власть была подозрительна и скора на расправу. Цветаева ринулась помогать крымчанам. Неумелая и «недобытчик» для себя, она была на многое способна для друзей: создает общественное мнение, ходит по учреждениям, помогает «выбивать» пайки и «охранные грамоты» на дома. В письмах она уговаривала Асю перебраться в Москву; они тоскуют друг без друга, Марина уверена, что их близость еще окрепла за годы разлуки: «Думаю о нем (муже. – В. Ш.) день и ночь, люблю только тебя и его». Ей кажется, что в любом случае жить вместе будет им обеим гораздо легче, чем врозь. Она не просто зовет, а находит сестре работу в Москве и с Борисом Бессарабовым посылает на дорогу муку, деньги и «вызов» – без официального вызова проехать в Москву невозможно. Душевный и действенный отклик Цветаевой на чужую беду и нужду мгновенен и щедр. В самые трудные времена она делилась куском хлеба, папиросой, теплом своей «буржуйки», стирала рубашки поселившемуся у нее на время молодому поэту Э. Миндлину («Зачем вы стираете его рубашки? Ведь он дрянной поэт!» – уговаривала ее подруга), переписывала рукописи князю С. М. Волконскому…

Она познакомилась с ним у Веры Звягинцевой и с первой встречи потянулась к нему. Вера Клавдиевна рассказывала мне, как, увлекшись Волконским, Цветаева, ночуя у Звягинцевой, будила ее среди ночи: «Верочка, проснитесь, я хочу говорить о Волконском». Ее привлекали его происхождение – княжеское и декабристское, «порода», его театральное прошлое, образ мыслей, то, что он писал. Этот человек был интересен Цветаевой, как мало кто другой. Его дружбы стоило добиваться. Беседовать с ним, даже переписывать для него было радостью. Пожалуй, он был первым из поколения «отцов», с кем она сошлась так коротко: мальчиком в гостиной своей матери С.М.. Волконский видел и слышал самого Тютчева!

С Волконским к ней вернулись стихи – во всяком случае, она так считала. Нельзя сказать, что она не писала в последнее время, хотя ей казалось, что ее молчание длилось долго: с лета двадцатого года не было стихотворной лавины, как бывало прежде; приходили лишь отдельные стихи. Это тяготило Цветаеву. С Волконского стихи опять захлестнули ее и уже не отпускали до самого отъезда из России. Снова, как во времена «Юношеских стихов» или первых «Верст», стихи стали лирическим дневником и естественно выстраивались в книгу, которую она, издавая, назвала – «Ремесло». Она вступила в период поэтической зрелости.

О этот час, когда как спелый колос

Мы клонимся от тяжести своей…

Волконский предстал ей Учителем, обращенный к нему цикл озаглавлен «Ученик». Им открывается «Ремесло». «Школой» Волконского Цветаева завершила период своего ученичества. Потребность в Учителе ощущалась ею с отрочества. В ранней юности их с сестрой бросило к Эллису: он был уже «настоящим» поэтом, он ввел их в литературный круг. На деле он оказался лишь Чародеем – обращенная к нему поэма звучала иронически. Возможно, именно потребность в Учителе на мгновение обратила Цветаеву и к Валерию Брюсову. Об их разминовении мы знаем из «Героя труда». Брюсов не мог стать ей Учителем – их миропонимание, устремления в поэзии и темпераменты были слишком различны. За год до встречи с Волконским Цветаевой показалось, что, может быть, Учитель – Вячеслав Иванов. Весной двадцатого года она посвятила ему цикл стихов, где называет его Равви. Так ученики обращались к Христу – Учитель. Но и у него Цветаевой нечему было учиться; как и Брюсов, Вячеслав Иванов был «другой породы». Об этом сказано в стихах к нему:

Ты пишешь перстом на песке.

А я подошла и читаю…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

О Равви, о Равви, боюсь —

Читаю не то, что ты пишешь!..

Это свидетельствует о жажде ученичества, а не о том, что она нашла Учителя.

В цикле «Ученик» намеренно не упомянуто слово «Учитель», оно звучит в подтексте. Если персонифицировать героев цикла, то Ученик – Цветаева, Учитель – Волконский. Но стихи не допускают буквального толкования. Учитель – не лично Сергей Михайлович Волконский: потомок декабриста, князь, писатель, философ, – а личность, явление, вобравшее в себя черты того поколения, которое с годами Цветаева все больше чувствовала не только «отцами», но и «своими». Если в стихах Вяч. Иванову она видит себя «у подножья» (кстати, уже здесь появляются у героини черты «ученика», мальчика: «грудь мальчишечья моя»), то в «Ученике» Учитель и Ученик вместе, рядом:

Тихо взошли на холм

Вечные – двое.

Тесно – плечо с плечом —

Встали в молчанье.

Два – под одним плащом —

Ходят дыханья…

Ученичество воспринимается Цветаевой и как служение-послушничество. Ученик жаждет разделить с Учителем его прошлое:

– Отче, возьми в назад,

В жизнь свою, отче!

И будущее:

– Отче, возьми в закат.

В ночь свою, отче!

В настоящем они рядом – Закат и Восход – и Ученик готов служить Учителю всем: плащом, защищающим от дождя и ветра, щитом, обороняющим в битве, первой жертвой на костре, где будут сжигать Учителя. «Ученик – отдача без сдачи, т. е. полнота отдачи», – поясняла Цветаева Юрию Иваску смысл цикла. И Учитель признает Ученика, обращается к нему «Сыне!». Ученик следует за Учителем – нет, не за Учителем, за его плащом – по холмам, по пескам, по волнам… И вдруг – последняя строка:

За плащом – лгущим и лгущим…

Что это значит? Лжет ли Учитель, принимая – незаслуженно? – служение Ученика? Или Ученик усомнился в истине, которой хотел служить? Или это ветер, играя плащом, наводит на мысль о лживости всего? Или настал тот благословенный «одиночества верховный час», который предсказан во втором стихотворении цикла? Ибо «час ученичества» не может продолжаться вечно…

Стойкие души, стойкие ребра, —

Где вы, о люди минувших дней?!

К ним Цветаева относила тех, кто всегда остается самим собой, идет «своими путями». Эта тема, начавшись в «Юношеских стихах», прошла сквозь «Лебединый Стан», «Ремесло» вплоть до поздних стихов «Отцам» и прозы. Стихи к А. А. Стаховичу, «Ученик» и следующее за ним «Кн. С. М. Волконскому» – из этого ряда. Сюда же я отношу и «Возвращение Вождя», написанное после известия, что Эфрон – жив. Оно завершает важнейшие темы: поражение Белого движения и спасение тех, кто спасся. В первой публикации названия не было, озаглавив, Цветаева подчеркнула идею: вождь спасся, он разбит, но не побежден. Потому что, несмотря на то, что он потерял все: армия разбита, меч заржавел, конь хромает и плащ разорван, – его «стан – прям». Для Цветаевой это признак душевной несгибаемости – стать, «стальная выправка хребта», как сказано в стихах «Кн. С. М. Волконскому».

Странным образом «Ученик» продолжен циклом «Марина», обращенным к памяти польской красавицы Марины Мнишек, в начале XVII века коронованной на русский престол вместе с мужем – Лжедимитрием I. Цветаева чувствовала себя мистически связанной с Мариной Мнишек не только своим дворянским польским происхождением, но и именем:

Во славу твою грешу

Царским грехом гордыни.

Славное твое имя —

Славно ношу… —

писала она в шестнадцатом году. Теперь ее отношение к тезке не так однозначно. Четыре стихотворения цикла «Марина» написаны на два голоса: в первом и третьем Цветаева – лирическая героиня – перевоплощается в Мнишек, во втором и четвертом видит и судит ее из своего времени и своим судом. Первый голос подобен голосу Ученика – побратима – женщины – любящей, но он ведет свою тему как бы вне пола, ради любви от своего женского естества отстраняясь:

Не подругою быть – сподручным!

Не единою быть – вторым!

Только две первые и три последние строки в первом стихотворении цикла «Марина» написаны в женском роде, все остальное – в мужском. Третье сделано так, что род и пол в нем отсутствуют:

– Сердце, измена!

– Но не разлука!

И воровскую смуглую руку

К белым губам.

Это направляет мысль читателя к общечеловеческому, не сексуальному понятию верности, преданности. «Ученик» и «Марина» начинаются одинаково:

Быть мальчиком твоим светлоголовым… – «Ученик»

Быть голубкой его орлиной!.. – «Марина»

Быть – принадлежать – служить кому-то, кому ты необходим – вечная тема Цветаевой: «по людям маюсь…» В обоих циклах нагнетается определение того, что она, Цветаева, понимает под «служением»:

От всех обид, от всей земной обиды

Служить тебе плащом… – «Ученик»

Серафимом и псом дозорным

Охранять непокойный сон… – «Марина»

При первом чернью занесенном камне

Уже не плащ – а щит! – «Ученик»

Распахнула платок нагрудный.

– Руки настежь! – Чтоб в день свой судный

Не в басмановской встал крови… – «Марина»

Охранять, защищать, всюду следовать за Ним – призвание Ученика и Любящей. По холмам, по пескам, по волнам – Ученик за Учителем…

Где верхом – где ползком – где вплавь!

Тростником – ивняком – болотом,

А где конь не берет, – там лётом… —

Марина Мнишек за Возлюбленным… Даже смерть вместе с Ним – благо, лучший из возможных исходов.

И – вдохновенно улыбнувшись – первым

Взойти на твой костер. – «Ученик»

И – повторенным прыжком —

На копья! – «Марина»

Это – идеальное, романтическое воплощение. Можно сказать, что не Цветаева перевоплотилась в Марину Мнишек, а наоборот – она перевоплотила реальное историческое лицо в себя – поэта. Об этом есть гораздо более поздняя запись в ее тетради: «…если бы я писала… – то написала бы себя, т. е. не авантюристку, не честолюбицу и не любовницу: себя – любящую и себя – мать. А скорее всего: себя – поэта». Именно это она и сделала в первом и третьем стихотворениях «Марины», поставив на место Мнишек себя – поэта, себя – любящую, себя – «больше матери». С этой высоты второй голос в цикле оценивает историческую, жившую на земле Марину Мнишек. Это голос Марины Цветаевой, отстранившейся от Марины Мнишек, голос поэта-женщины, умудренной опытом революции, разлук и смертей. Автора и героиню сближает историческое сходство эпох: годы Гражданской войны ассоциировались со Смутным временем. Второй голос создает образ честолюбицы, авантюристки, предательницы – даже не любовницы, ибо это в глазах Цветаевой было бы хоть некоторым оправданием Мнишек. Второе стихотворение цикла открыто противопоставлено первому: если в первом провозглашено, кем она – Марина Мнишек– должна и могла быть возлюбленному, то во втором перечислено, кем она для него не стала, чего не сделала. Все его строфы, кроме последней, кончаются отрицанием: ты – «не родившая сына», «не махнувшая следом», «не покрывшая телом», «не отершая пота», последняя беспощадно Марину Мнишек карает:

– Своекорыстная кровь! —

Проклята, проклята будь

Ты – Лжедимитрию смогшая быть Лжемариной!

«Ученик» и «Марина» внутренне связаны мыслями о муже, о необходимости быть рядом с ним. В «Ученике» это более эпически-отрешенно, в «Марине» – драматически-страстно. «Больше матери быть, – Мариной!» – именно то, чем Цветаева была Сергею Эфрону, чем не стала Марина Мнишек Лжедимитрию. В подтексте слышится: если бы я была на месте Мнишек… Если бы мне, как ей, довелось делить судьбу возлюбленного… Если бы я была рядом, я не дала бы ему умереть или погибла вместе с ним… Но, может быть, где-то в еще более глубоком подсознании жило и самоосуждение: но ведь меня не было рядом… Не потому ли в первом стихотворении цикла «Разлука» слышен отзвук воспоминания о Мнишек и Лжедимитрии? Та же кремлевская площадь, «гул» – «башенный бой» (колоколов), выброшенное на площадь тело Лжедимитрия —

Точно рукой

Сброшенный в ночь —

Бой…

Их ситуацию Цветаева проецирует на свою, приравнивая к предательству Мнишек свою разлуку с мужем, обращаясь к Сереже – ему посвящен цикл: «брошенный мой». Стихами Цветаева пытается избыть тоску неизвестности. «Разлука» – трагический цикл, где тема разлуки – может быть, вечной – с любимым сплетается с темой разлуки с ребенком – воспоминание о смерти Ирины – и с мыслями о собственной смерти-самоубийстве. Это не поэтическая вольность, она на самом деле видела в этом последний исход и писала о нем Звягинцевой: «Милая Вера, у меня нет будущего, нет воли, я всего боюсь. Мне – кажется – лучше умереть. – Если С<ережи> нет в живых, я все равно не смогу жить. Подумайте – такая длинная жизнь – огромная – все чужое – чужие города, чужие люди – и мы с Алей – такие брошенные – она и я. Зачем длить муку, если можно не мучиться?» Изжить боль стихами оказывалось непросто. Заканчивая работу над «Разлукой», Цветаева писала Ланну, что эти стихи «… трудно писать и немыслимо читать. (Мне – другим). – Пишу их, потому что, ревнивая к своей боли, никому не говорю про С<ережу>, – да не?кому. У Аси достаточно своего, и у нее не было С<ережи>.

Эти стихи – попытка проработаться на поверхность, удается на полчаса». Вопреки последнему утверждению тема преодоления земного страдания в поэзии впервые возникла в «Разлуке», с которой начался новый этап поэтики Цветаевой: ее душевное смятение больше не находило выражения в строгой классической форме, каким был, например, «Ученик». Усложняются ассоциативные ходы, мысли не договариваются, фразы строятся без какого-нибудь из главных членов. Так «Возвращение Вождя» написано без единого глагола. Читатель приобщается к самому процессу возникновения стиха, от него требуется непосредственное сопереживание. Если в «Разлуке» новое еще соседствует с прежней открытой Цветаевой, то постепенно ее стих становится более сложным и герметичным и к концу «Ремесла» как бы погружает читателя в хаос.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

«Психея (стихи моей дочери)» Марина Цветаева

1

Корни сплелись.

Ветви сплелись. —

Лес Любви.

2

Вы стоите как статуя старая

Оперевшись на саблю.

И я, листик с кленового дерева,

Облетел к суровым ногам.

3

Спите, Марина,

Спите, Морская Богиня.

Ваше лицо будет скрыто в небесных морях.

Юноши будут давать Вам обеты в церквах.

Звери со всех сторон мира

Будут реветь под цыганской звездою любви.

4

Не в гробе, а в гроте

Уснете, Морская Богиня.

Море глубоко пророет чертоги для Вас.

Море тихонько ласкает свободные руки,

Море наводит улыбку на спящие губы,

Море поет вам сквозь сон про набеги морские

Как синеоких любимцев своих побеждало,

Как похищало персийских красавиц у них,

Как воровало кораллы из черных кудрей.

Только одну — любоваться — оставило море, —

Всех — покровительницу.

5

Стало царствовать лишь солнце и невинное дитя.

Желтокудрою овцою бродит нежная любовь.

Кто желал себе кладбища, тот нашел себе шалаш.

Кто-то скинет платье утомленья

И наденет ожерелье янтаря.

6

ВАША КОМНАТА

Пахнет Родиной и Розой,

Вечным дымом и стихами.

Из тумана сероглазый гений*

Грустно в комнату глядит.

Тонкий перст его опущен

На старинный переплет.

А над изголовьем — грозным

Серебром сверкая — Ястреб, Царь ночей.

__________

*Портрет отца.

7

Рокот ночного пера.

Колотушка темного сторожа.

Сон на коне въехал.

— «Здесь не спят!»

8

В ночи не слепнет сова,

Во дне не слепнет ворон.

Отовсюду идет беда.

Тот уносит младое дитя,

Тот несется с посланием черным.

Злополучная птица гнездится

Во Христосовом доме.

Злой пожар без огня победил.

9

Не молоток дверной, а сердце

Молотит в грудь.

Не топот конский — сердце

Ваше стучит в ночи.

Не барабанный бой победы,

А сердца гром.

Не медная волна набата,

А сердце — вон.

10

Где-то играет старинный марш,

Кто-то летит на гибель.

Где-то вздымается гулкий крик:

— Родина не погибла!

11

СЕРЕЖЕ

Это сердце скрывает всю грусть.

Трехугольные брови тоскливы.

Тонкий палец прижатый к губам

Сторожит, — не придет ли она

С героической розой в губах.

Эта роза растет в страсти моря,

Глубина этой розы любовь.

12

Ты уходишь день,

Не открыв Кремля,

Ты плывешь в колокольном звоне.

Из Двадцатого Года уходишь ты,

Вербное Воскресение.

Благовещенье — внук твой — откроет реку.

Из Двадцатого Года, из Двадцатого Века…

13

Молодая Царь-Девица

Привлекла весну,

Принесла с собою нежность

И тоску.

Полюбила, не забыла,

Прорвалась, принеслась,

Подарила свои крылья

В сотый раз.

14

УНЫНИЮ

Зачем такой сумрачный день,

Зачем паровозы с вокзала

Привозят неверье и грусть.

Зачем больше нету свободы,

Зачем все ушло так далёко,

Зачем больше нет ничего.

15

МНЕ

Я устала быть госпожой.

Мне приятнее быть рабой.

Чтобы руки владели косой,

А глазища — слезой.

Я устала быть госпожой,

Мне приятнее быть рабой,

Чтоб привычной рукою прясть

Перед смертию лен.

16

Роза ушла со стены

Чтобы жить.

Сердце ушло из груди

Умереть.

17

Опустилась занавеска,

Как темно!

Дышишь, дышишь, дышишь, дышишь.

Не унять.

Папироса бродит тут и там и здесь.

Люди спят,

А мне вот не уснуть никак.

18

Чей конь далеко ржет?

Войны.

Чей голос жалобный вдали?

То голос матери, вдовы, —

Невесты, дочки, мы.

19

МАРИНЕ

Я качаю твою люльку

Пред огнем.

Опрокидываю жизнь твою

Вверх дном.

20

Волны спят и несутся далече,

А цыгане поют и крадут.

В их телегах походных заря:

Мариулы, Марины.

Москва, Весна 1920 г., 7 лет.

Все стихи (содержание по алфавиту)

Возле маминого сундука. Переписка дочери Марины Цветаевой

Ариадна Эфрон. Нелитературная дружба: Письма к Лидии Бать / пред. Р. С. Войтеховича, прим. И. Г. Башкировой. – М.: Собрание; Дом-музей Марины Цветаевой, 2018.

Жила-была на свете девочка, мама ее писала стихи, отец до поры сражался с красными. В голодной Москве девочка носила богоподобной матери пшено в ладони из детского сада. В Чехословакии зеленоглазая, странная и дерзкая девочка жила в 10-м бараке русской гимназии в Моравской-Тршебове. О десятилетнем ребенке уже были написаны статьи Бальмонта и Волконского, а ее соученица Алла Головина позже вспоминала: «Она просто сознавалась стихами в ощущениях детского чуда:

Милая рождественская Дама,

Уведи меня с собою в облака.

Белый ослик выступает прямо,

Ты легка, и я уже легка.

Я игрушек не возьму на небо…

Ослик твой не хочет молока.

Да и я уже сыта без хлеба…

Ты – легка, как я теперь – легка».

Счастлива я была – за всю свою жизнь – только в тот период, с 37 по 39 год в Москве

В Париже девочка любовалась игрушками в Bon Marche и собирала рождественские подарки: «Маме – рубашка, которую сама сшила, с мережкой и вышивкой, папе – полдюжины платков (сама метила) и Мурру – очень миленького игрушечного баранчика, беленького, с голубенькой ленточкой» (А. Эфрон – Анне Тесковой, 19 декабря 1925). Она посещала Училища прикладного искусства и изящных искусств (при Лувре), рисовать ее учили, в частности, Н. Гончарова и В. Шухаев.

Потом девочка выросла, увлеклась идеей «возвращенчества» в СССР, кламарское бедное жилище стало ее тяготить, а еще более того – материнская вездесущая опека. Как снежный ком увеличивалось и недовольство Марины Ариадной: «Шесть лет школы пока что зря, ибо зарабатывает не рисованием, а случайностями, вроде набивки игрушечных зверей, или теперь, м.б. поступит помощницей помощника зубного врача – ибо жить нечем. Очень изменилась и внутренно… Вечное желание «компании» – какой бы ни было, т. е. просто хохотать вместе. Вечное и бессмысленное чтение газет – лишь бы «новости». Мне с ней скучно. И ей – со мной. На меня она совершенно непохожа: я никогда не была ни бессмысленной, ни безмысленной, всегда страдала от «компании», вообще всегда была – собой <…> Мне чужда ее природа: поверхностная, применяющаяся, без сильных чувств, без единого угла. Это не возраст, это – суть, вскрывшаяся с той минуты, когда она вышла из-под моего давления, стала – собой», – писала Марина Цветаева Анне Тесковой.

Я работаю буквально не вставая с места, с усидчивостью монумента Островскому у Малого театра

Ариадна первой из необыкновенного семейства вернулась в Советский Союз – в марте 1937 года, работала в Журнально-газетном объединении (ЖУРГАЗ) – в штате ежемесячного издания Revue de Moscou. Алис Феррон (псевдоним Ариадны) писала очерки «День отдыха в Москве», «День в магазинах», «День в лагере» (не пугайтесь, он был для «Красноармейского номера»), к делу этому относилась здраво: «Получилось, правда, г… – но ведь Красная армия вовсе не моя стихия!» 27 августа 1939 г. Эфрон арестовали, под пытками она дала признательные показания и была осуждена за «шпионаж» на 8 лет лагерей. Срок отбывала в Коми и Мордовии, работала на лесоповале, в швейном, химическом, деревообрабатывающем цехах. После освобождения в 1947–1949 годах жила в Рязани, преподавала в тамошнем художественном училище. В 1949 г. арестована повторно и отправлена в пожизненную ссылку в Туруханск (Красноярский край), где работала художником-оформителем районного Дома культуры: «Пишу лозунги, которые перестирываются, рекламы, которые вновь и вновь забеливаются, декорации, которые перекрашиваются и перестраиваются, и т. д.» 31 августа 1954 г. Ариадна получила паспорт с ограничением мест проживания, в Москву ей удалось вернуться год спустя – в июне 1955 г., вместе с подругой на всю оставшуюся жизнь – Адой Шкодиной-Федерольф (1901–1996, познакомились в рязанской тюрьме в 1949-м). Последние двадцать лет жизни Ариадна занималась подготовкой и публикацией наследия матери в СССР, жила многочисленными переводами – из Лопе де Веги, Арагона, Элюара, Верлена, Бодлера, Тирсо де Молины, Скаррона и др.: «Я работаю буквально не вставая с места, с усидчивостью монумента Островскому у Малого театра; только что голуби de la paix не какают на голову, а так – сходство полное». Сборники Марины Цветаевой с трудом одолевали рогатки советской цензуры, а труды переводческие были нерадостными: «Жалею ужасно, что связалась с Петраркой, – я способна переводить его лишь на мыло, а он по-прежнему верен лишь Лауре и не желает и взгляда бросить в мою сторону».

Дом-музей Марины Цветаевой выпустил книгу писем Ариадны Эфрон – Лидии Бать (1897–1980), сначала коллеге, а потом подруге и соседке. Если биография Ариадны Эфрон носила катастрофический характер, то жизнь Лидии Бать – пример образцовой судьбы второстепенного советского литератора. Она родилась и выросла в Одессе, в интеллигентной и преуспевающей семье (отец – кандидат права, мама – зубной врач). После революции и Гражданской войны Лидия стала служить в Одессе в системе просвещения (библиотеки, литературные секции, клубы), самой известной ее ученицей оказалась Маргарита Алигер. После мутной романтической истории – первый муж Бать как будто застрелился от ревности на пороге ее спальни – Лидия в 1923 г. вышла замуж за Самуила Мотолянского (1896–1970), юриста, статистика и проектировщика «городов-садов» (с 1933 г.). В 1932 г. Бать переезжает в Москву и начинает журналистскую работу. Решающим стало ее знакомство с «маленькой ходячей энциклопедией в больших очках» – Александром Дейчем (1893–1972), литератором из Киева, товарищем и коллегой Луначарского, Кольцова, Рыльского. Дейч устроил Лидию в систему ЖУРГАЗа: ее хороший французский язык пригодился на посту ответственного секретаря Revue de Moscou, работала она и в других редакциях «Интернациональной литературы». А. Дейч принимал деятельное участие в издании серии «Жизнь замечательных людей» и как редактор, и как автор. Он пригласил Лидию Бать в помощницы, вместе они написали биографии Нансена, Амундсена, Шевченко. Со временем она самостоятельно опубликовала беллетризованные жизнеописания Алишера Навои и А. С. Новикова-Прибоя, сборники очерков и воспоминаний. Помимо Дейча, покровительствовала Лидии Бать знаменитая коммунистка Елена Стасова, бывшая главным редактором «Интернациональной литературы» в 1938–1943 гг.

Л. Бать и С. Мотолянский благополучно пережили Большой террор и Отечественную войну, но вот брата Лидии – Александра расстреляли в декабре 1937 г. Когда возникла опасность падения столицы, Мотолянского оставили работать в Москве, а Бать с Дейчем эвакуировались в Ташкент. Там Лидия и заинтересовалась литературой Средней Азии, там была принята в Союз писателей, там общалась с Георгием Эфроном и немного помогала строптивому сироте.

Познакомились корреспондентки, как нетрудно догадаться, в коридорах редакций ЖУРГАЗа. Женщины подружились, и Лидия стала, кажется, единственной знакомой Ариадны, которую она познакомила со своими родителями. Дружеские отношения, несмотря на различие судеб, продолжались до самой смерти Эфрон в 1975 г.

Комната Эфрон и Шкодиной в Туруханске

Переписка началась вскоре после знакомства – в 1939 г., но надолго прерывалась по очевидным причинам, когда Эфрон находилась в заключении или на поселении. Регулярный характер она приобрела с конца 1954 г., сначала Ариадна писала из Туруханска, позже – из Тарусы, где поселилась вместе с А. Шкодиной. В 1962 г. Эфрон и Бать стали соседками: Ариадна получила кооперативную квартиру в одном из «писательских» домов у станции метро «Аэропорт».

Трудно ожидать сенсационных откровений от писем почти загубленного советским режимом человека, да и Лидия Бать не относилась к конфиденткам Эфрон. Тем не менее внимательный читатель немало узнает о времени и жизни Ариадны.

Выйдя из сундука, мамина жизнь туда не возвращается больше, над этим не закроешь крышку

Семья Эфронов была уничтожена в годы войн и репрессий, а после лагерей и ссылок Ариадна уже не пыталась обзавестись новой, довольствуясь испытанной компаньонкой Адой. С тетушками Ариадна соблюдала дистанцию: Валерия Цветаева была, скорее, соседкой; Елизавета Эфрон – болезненной старушкой; Анастасия Цветаева шутливо прозывалась Савонаролой-Аттилой. Ближайшими существами были зверушки: в детстве Ариадна обожала игрушечных, в зрелости – живых – бесчисленных и прехорошеньких Мурзиков и Шушек. Покидая ссыльный Туруханск, Ариадна огорчалась одним обстоятельством: «А собаку-то, собаку-то бросить! Такую милую, верную, красивую и умную собаку, которая решительно все понимает, настолько, что иногда приходится говорить по-французски! И никто ее брать не хочет, т. к. здесь все собаки – рабочие, воду возят и дрова, а моя только умеет ходить на задних лапах и кусать милиционеров».

Семьи не было, но оставалось трагическое семейное наследие: «Пока нашла 64 тетради. Из этого сундука, окованного железом, как из ящика Пандоры, встает вся та жизнь, которую я в себе держала, тоже, как в ящике, и не давала ей ходу. Выйдя из сундука, мамина жизнь туда не возвращается больше, над этим не закроешь крышку. Все это сильнее меня – и живее меня, живущей». Исправить это прошлое не могли никакие реабилитации, полученные в коридорах, пахнущих табачным дымом и уборными, или «компенсации» в виде позабытых в багаже Ариадны ботинок попутчика-следователя.

Ариадна Эфрон

Вернувшись из Франции, Ариадна Эфрон навсегда угодила в зловещий советский бермудский треугольник. С одной стороны, была провинция – необъяснимая, где зампредседателя колхоза оборачивался практикующим шаманом; агрессивная, с опасным татаро-монгольским огоньком в глазах, и неизменно бедная: «В магазинах – унылые ситцы и культтовары каменного века, в продуктовых – хлеб, конфеты «Весна» и рыбные консервы «Ряпушка». Другой стороной была Москва, с бытом литературной поденщицы: квартира с обстановкой – «мокрое пятно в углу и сухие пятна на обоях: все же не совсем пусто!» Свои интеллигентские будни Ариадна описывала с нескрываемой иронией: «На днях был у меня Орлов; говорили за литературу и пили чай из синего Веджвуда; к чаю была одна ложка серебряная и одна алюминиевая и еще немного варенья». Но Москва оказывалась источником помощи, в которой Ариадна постоянно нуждалась. Умирающий от рака Казакевич и одесская ученица Лидии Бать – Алигер организовали получение ссуды для кооперативной квартиры. Эренбург «подарил «Оттепель», семена голубого эвкалипта и еще какие-то пилюли от тошноты на самолете» (встреча состоялась в ноябре 1954 г. в Москве, куда Эфрон ненадолго приехала по делам реабилитации).

Все понятнее и ближе становятся здесь истоки маминого творчества – вскормившая и убившая ее Россия

Третьей и самой приятной стороной «социалистических Бермуд» была Таруса – «филиал Переделкина и Барбизона; пляж умощен телами окололитераторов и околохудожников; в воздухе висели исключительно интеллектуальные разговоры и философские термины». Проживавшая там единокровная сестра Марины Цветаевой – Валерия подарила Ариадне часть участка, где Эфрон и Шкодина построили скромный домик: «Мороз стучал кулаком в бревна домика; именно такое впечатление – вдруг раздается глухой удар в стену: от холода бревно дает трещину». Но была зато чудесная старинная идиллия: «Немного распущенный, но уютный, со всякими закоулочками, домик над Окой, изумительный сад с кустами сирени, жасмина, жимолости, бузины. Много деревьев, много малины и смородины. Есть бодучая коза с кошачьими глазами, и с такими же глазами очень милая кошка, и совсем маленький котенок, который прелестно шипит на меня. Есть и собачонка на коротких лапах, с которой мы уже никуда друг без друга. А главное – все вокруг почти такое же, как в мамином детстве… Все понятнее и ближе становятся здесь истоки маминого творчества – вскормившая и убившая ее Россия».

В Тарусе и Болшеве Ариадна с облегчением расставалась с сартровской тошнотой советской повседневности и переживала прустианское чувство обретенного времени. А Лидия Бать стала для Ариадны, пожалуй, своеобразной Тарусой, только среди людей: «Ты – кусок моей молодости и счастья, потому что счастлива я была – за всю свою жизнь – только в тот период, с 37 по 39 год в Москве, именно и только в Москве. До этого счастья я не знала, после этого узнала несчастье, и поэтому этот островок моей жизни так мне дорог и так дороги мне мои тогдашние спутники».

Письмо дочери Марины Цветаевой… — Киноклуб-музей «Эльдар»

В рубрике #Я_вам_пишу письмо дочери Марины Цветаевой Ариадны Эфрон — Анне Ахматовой.

Москва, 17 русского марта 1921 г.

Дорогая Анна Андреевна! Читаю Ваши стихи «Четки» и «Белую Стаю». Моя любимая вещь, тот длинный стих о царевиче (1). Это так же прекрасно, как Андерсеновская русалочка, так же запоминается и ранит — навек. И этот крик: Белая птица — больно! Помните, как маленькая русалочка танцевала на ножах? (2) Есть что-то, хотя и другое.