ПРОЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА — это… Что такое ПРОЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА?

- ПРОЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА

- Общий термин для обозначения любого теста, приема или набора процедур, разработанных для того, чтобы получить информацию о личности человека или понять ее, предоставляя ему возможность реагировать любым способом на неструктурированные или неоднозначные объекты или ситуации. Как можно предположить из названия, все эти процедуры основаны на общем представлении о проекции, выраженном в значениях 1, 2 и/или 3. Очень приблизительно здесь можно выделить три типа методик: (а) те, которые основываются на допущении, что имеются глубоко подавленные, бессознательные факторы, лежащие в основе личности, которые могут быть обнаружены через проекцию на очень неоднозначные стимулы.

Прототипом здесь, конечно, является тест Роршаха; (б) те, которые основываются на допущении, что в интерпретациях рассказов или картинок обнаруживаются базовые модели потребностей. Здесь самым известным является; тематический апперцепционный тест (ТАТ) Мюррея. Обратите внимание, что Мюррей характеризовал ТАТ как не предназначенный для исследования: глубокого бессознательного, подобно тесту Роршаха, а скорее, как призванный вскрывать потребности, желания, убеждения и установки, которые являются частью психологической структуры индивида. Эти модели потребностей даже могут быть осознаваемы человеком, но без неоднозначности проективного приема они никогда не могут быть высказаны; (в) те процедуры, которые основываются на допущении, что некоторые защиты эго, временные или прочно установившиеся, блокируют сознание, и проективная процедура необходима для того, чтобы их преодолеть. Примерами здесь являются проективные игровые методы, тесты на завершение картинки и т.п. В ходе дискуссий об использовании проективных методов в любой их форме рассматривается множество вопросов: от научных проблем, связанных с надежностью и валидностью, необходимыми для средств психологической оценки, до прагматических вопросов о том, стоит ли тратить на них время и силы, когда существуют другие более объективные процедуры и до политических/этических вопросов о том, не нарушают ли они основное право граждан на свободу личности. (Последний вопрос, конечно уместен только тогда, когда на первые два имеется утвердительный ответ.) Также называется проективным приемом.

Толковый словарь по психологии.

2013.

- ПРОЕКТИВНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

- ПРОЕКТИВНЫЙ ПРИЕМ

Смотреть что такое «ПРОЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА» в других словарях:

Проективная методика — (лат. projectio – бросание вперёд) – в психологии и патопсихологии общий термин (Franк, 1939), обозначает любой тест, приём или набор процедур, разработанных для того, чтобы получить по возможности наиболее полную и достоверную информацию о… … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

ТЕСТ ПСИХОГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ – проективная методика — исследования личности (предложена С. Деллингер). Стимульный материал состоит из пяти геометрический фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, загзаг и круг. Обследуемому предлагают «почувствовать свою форму» и выбрать ту фигуру, о которой можно … Современный образовательный процесс: основные понятия и термины

методика психодиагностическая — применяются для постановки диагноза психологического (см. психодиагностика). В общем, к таковым можно отнести методики следующих типов: методика бланковая; методика объективно манипуляционная; методика опросная; методика проективная; методика… … Большая психологическая энциклопедия

Методика «Незаконченные предложения» — J. M. SaksS. Sidney. Адаптация Г. Г. Румянцева. Вербальная проективная методика «Незаконченные предложения» направлена на изучение отношения респондента к субъектам и объектам в разл. сферах жизнедеятельности, а также представлений о самом себе.… … Психология общения. Энциклопедический словарь

Методика «Цветовое зеркало отношений» — Г. Фрилинг. Модификация В. Н. Кононовой. Цветовое зеркало отношений проективная методика, предназначенная для индивидуальной и групповой психол. диагностики любого человека, начиная с возраста 4 лет. В индивидуальном режиме методика служит для… … Психология общения. Энциклопедический словарь

методика проективная — обладают значительными возможностями в исследовании индивидуальности личности; позволяют, опосредованно моделируя некие жизненные ситуации и отношения, исследовать личностные образования, выступающие прямо или в виде различных установок, такие… … Большая психологическая энциклопедия

методика катарсиса — группа методик, относящихся к методикам проективным. К ней относятся: психодрама, игра проективная; Словарь практического психолога. М.: АСТ, Харвест. С. Ю. Головин. 1998 … Большая психологическая энциклопедия

Методика «Проективная психометрическая оценка взаимодоверия в группе». Т. П. Скрипкина — Предназначена для оценки взаимодоверия в группе. Методика состоит из 7 ступеней взаимооценки. Респондент на каждую ступеньку ставит одного члена своей группы в зависимости от испытуемого к нему чувства доверия. Чем выше ступенька, тем ниже… … Психология общения. Энциклопедический словарь

Методика «Родительское сочинение» проективная. О. А. Карабанова — Предназначена для диагностики родительской позиции и типа семейного воспитания, выявление особенностей восприятия и переживания родителем характера отношений и взаимодействия с ребенком. Методика позволяет собрать анамнестическую информацию и… … Психология общения. Энциклопедический словарь

Коса–Бирмана методика — заколдованная семья (Kos M., Biermann G., 1973). Проективная методика для исследования детей и подростков. Инструкция: Вообрази, что пришел чародей и заколдовал всю семью, взрослых и детей. Нарисуй, что произошло . Затем следуют расспросы об… … Толковый словарь психиатрических терминов

Проективные методики. Понятие и классификация :: SYL.ru

Количество существующих проективных методик достаточно велико и до сих пор продолжает расти. Эти тесты являются удобным и эффективным диагностическим инструментом для исследования внутреннего мира человека. Проективные методики — это специальные техники экспериментально–клинического исследования личностных особенностей, недоступных опросу или наблюдению.

Классификация тестов

Впервые термин «проективные» был использован в 1939 г. Л. Френком при объединении ряда методик по ряду формальных признаков. Классификация тестов, предложенная Френком, используется в психологии и по сей день.

Все проективные методики исследования личности относят к следующим группам:

Все проективные методики исследования личности относят к следующим группам:

- Методики интерпретации (фрустрационный тест Розенцвейга, ТАТ, тест Сонди).

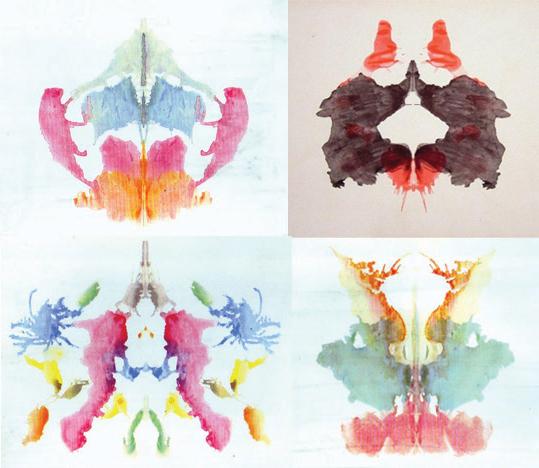

- Методики структурирования («Чернильные пятна» Роршаха).

- Методики дополнения (неоконченные рассказы и предложения, ассоциативный тест Юнга).

- Методики конструирования (тест мира, MAPS).

- Методики катарсиса (проективная игра, психодрамма).

- Методики, изучающие продукты творчества (рисунок дерева К. Коха, рисунок человека Гуденау, Маховер, рисунок дома).

- Методики изучения экспрессии (миокинетический тест Мира-и-Лопеца, анализ почерка и др.).

Особенности проективных тестов

Проективные методики имеют ряд характерных особенностей. Во-первых, одной из основных черт всех методик данного вида является неопределенность инструкции и стимульного материала, позволяющая свободу выбора решения теста и тактики поведения. Часто инструкция расплывчата, неоднозначна и дается в очень кратком или обобщенном виде. Стимульный материал выступает своего рода «экраном», на который должны проецироваться личностные потребности, мыслительные процессы, внутренние конфликты и прочие психологические составляющие. Все вопросы, изображения, тексты, используемые в проективных тестах, небезразличны любому испытуемому, так как взывают к прошлому опыту и имеют для него особый личностный смысл. Обычно стимульный материал ассоциируется пациентом с аффектогенными ситуациями. Неопределенность инструкций позволяет увидеть истинный способ реагирования человека, не детерминированный конвенциональными нормативами. Проективное исследование позволяет раскрыть систему ценностей и мотивов испытуемого, увидеть его индивидуально значимые переживания. Выполнение любых проективных тестов происходит в доброжелательной атмосфере, в условиях безоценочного отношения экспериментатора к испытуемому. Такой подход позволяет увидеть глубокую проекцию личности на стимульный материал, не ограничиваемый любыми социальными оценками. Также все проективные методики в психологии измеряют не отдельные психические функции инд

Проективные методики имеют ряд характерных особенностей. Во-первых, одной из основных черт всех методик данного вида является неопределенность инструкции и стимульного материала, позволяющая свободу выбора решения теста и тактики поведения. Часто инструкция расплывчата, неоднозначна и дается в очень кратком или обобщенном виде. Стимульный материал выступает своего рода «экраном», на который должны проецироваться личностные потребности, мыслительные процессы, внутренние конфликты и прочие психологические составляющие. Все вопросы, изображения, тексты, используемые в проективных тестах, небезразличны любому испытуемому, так как взывают к прошлому опыту и имеют для него особый личностный смысл. Обычно стимульный материал ассоциируется пациентом с аффектогенными ситуациями. Неопределенность инструкций позволяет увидеть истинный способ реагирования человека, не детерминированный конвенциональными нормативами. Проективное исследование позволяет раскрыть систему ценностей и мотивов испытуемого, увидеть его индивидуально значимые переживания. Выполнение любых проективных тестов происходит в доброжелательной атмосфере, в условиях безоценочного отношения экспериментатора к испытуемому. Такой подход позволяет увидеть глубокую проекцию личности на стимульный материал, не ограничиваемый любыми социальными оценками. Также все проективные методики в психологии измеряют не отдельные психические функции инд ивида, а личность в ее взаимосвязи с социальным окружением.

ивида, а личность в ее взаимосвязи с социальным окружением.

Для чего нужны такие тесты

Проективные тесты могут измерять эмоциональные, мотивационные, интеллектуальные аспекты личности, а также ее социальные установки и взаимоотношения с другими людьми. Часто проективные методики используются для раскрытия неосознаваемых, скрытых мотивов и потребностей человека. Они позволяют получить богатый диагностический материал, что выгодно отличает их от других инструментов психологического исследования.

Проективные методики — Студопедия

Эти методы основаны на анализе продуктов воображения и фантазии и направлены на раскрытие внутреннего мира личности, мира ее субъективных переживаний, мыслей, установок, ожиданий. Приоритет в использовании термина «проекция» для обозначения особой группы методов принадлежит Л. Франку, выделившему ряд общих признаков у некоторых известных к тому времени и весьма заметно отличающихся друг от друга техник оценки личности [86]. Специфические особенности проективных методик уже обсуждались в части I, гл. 2. Напомним их:

♦ относительно неструктурированная задача, допускающая неограниченное разнообразие возможных ответов;

♦ неоднозначные, расплывчатые, неструктурированные стимулы, выполняющие роль своеобразного «экрана», на который испытуемый может проецировать характерные для него личностные черты, проблемы, состояния;

♦ глобальность подхода к оценке личности и, прежде всего, к выявлению ее скрытых, неосознаваемых, завуалированных сторон.

Возникая, как правило, в клинических условиях, проективные методы были и остаются в основном инструментом психолога-клинициста. На их теоретических обоснованиях отразилось влияние психоаналитических концепций и перцептивных теорий личности.

Проективные методы в настоящее время распространены, их число велико и продолжает увеличиваться; литература по ним обширна — по отдельным техникам число публикаций превышает 6000 [12].

Вместе с тем они продолжают оставаться излюбленной мишенью для критики. Общепринятым является мнение о недостаточной объективности проективной техники, о несоответствии многих методик требованиям, обычно предъявляемым к психодиагностическому инструментарию. Так, А. Анастази отмечает, что с точки зрения психометрики они «в подавляющем большинстве выглядят жалко» [10, т. 2,

с. 182]. В числе их недостатков обычно видят отсутствие или неадекватность нормативных данных, что приводит к трудностям исубъективизму интерпретации индивидуальных результатов, когда психолог вынужден доверяться своему «клиническому опыту». Другой недостаток состоит в том, что в некоторых проективных методиках отсутствует объективность в определении показателей, часто неудовлетворительными являются коэффициенты гомогенности и ретестовой надежности. Попытки их валидизации страдают методическими недостатками либо из-за плохой контролируемости условий эксперимента, либо из-за необоснованности статистического анализа, либо из-за неверного формирования выборки. Как указывает А. Анастази [10, т. 2, с. 182], число работ, потерпевших неудачу в доказательстве какой-либо валидности таких проективных методик, как «Нарисуй человека» и«Чернильные пятна» Роршаха, поистине впечатляет.

Однако, несмотря на отмеченные недостатки, популярность и статус проективных методик практически не меняются. В первую очередь это объясняется тем, что они, по признанию психодиагностов, в меньшей степени подвержены фальсификации со стороны испытуемого, чем опросники, и потому более пригодны для диагностики личности. Это преимущество проективных методов связано с тем, что их цель обычно замаскирована, ииспытуемый не может угадать способы интерпретации диагностических показателей и их связь с теми или иными проявлениями личности; поэтому он не прибегает к маскировке, искажению, защитным реакциям при обследовании.

Кроме того, проективные методы эффективны для установления контакта с испытуемым, в работе с маленькими детьми. Они, как правило, вызывают интерес со стороны испытуемого, который вовлекается в их выполнение.

Таким образом, при использовании проективных методик проблема создания и поддержания мотивации на диагностирование не является такой острой, как при применении других типов методов.

Вместе с тем некоторые психологи (Л. Каплан, Л. Кронбах) все чаще рассматривают проективные методики как клинические инструменты, которые могут служить дополнительным качественным средством ведения диалога с обследуемым пациентом [10, т. 2] . При таком подходе их ценность зависит от умений клинициста, а психометрические характеристики оказываются ненужными.

Однако продолжается работа по психометрической квалификации многих проективных методик. Психологи собирают все более полные и обобщенные сведения относительно их нормативных показателей,

осуществляются попытки модификации процедур испособов обработки. Работа в этом направлении позволит, вероятно, в будущем расширить сферу и доступность применения проективных методик широкому кругу диагностов и исследователей.

В этой главе мы рассмотрим основные, наиболее известные и используемые в нашей стране проективные методики, опираясь на предложенную Л. Франком классификацию (см. часть I, гл. 2).

§ 1. Проективные методики структурирования

Методика чернильных пятен Г. Роршаха(Rorschach Inkblot Test). Эта методика является одной из самых популярных. Разработанная швейцарским психиатром Г. Роршахом, она впервые была описана в 1921 г. [138]. Хотя стандартизированные серии чернильных пятен использовались психологами и раньше для изучения воображения и других психических функций, Г. Роршах был первым, кто применил чернильные пятна для диагностического исследования личности в целом. Развивая этот метод, Г. Роршах экспериментировал с большим количеством чернильных пятен, которые он предъявлял различным группам психически больных. В результате подобных клинических исследований те характеристики ответов, которые можно было соотнести с различными психическими заболеваниями, постепенно объединялись в системы показателей. Методы определения показателей затем отрабатывались с помощью дополнительного тестирования умственно отсталых инормальных людей, художников, ученых и других лиц с известными психологическими характеристиками. Г. Роршах предложил основные способы анализа и интерпретации ответов.

В методике Роршаха используются 10 карточек, на каждой из которых отпечатано двухстороннее симметричное пятно. Пять пятен выполнено только в серо-черных тонах, два содержат дополнительные штрихи ярко-красного цвета, а остальные три представляют собой сочетание цветов пастельных тонов. Таблицы предъявляются последовательно с 1 по 10 в стандартном положении, указанном на обороте. Предъявление таблицы 1 сопровождается инструкцией: «Что это такое, на что это может быть похоже?» [86]. В дальнейшем инструкция не повторяется. После окончания спонтанных высказываний испытуемого с помощью дополнительных вопросов стимулируют к продолжению ответов. Помимо дословной записи ответов испытуемого по каждой карточке экспериментатор отмечает время ответа, непроизвольные реплики, эмоциональные проявления и другие изменения поведения испытуемого во время сеанса диагностирования. После предъявления всех 10 карточек экспериментатор по определенной системе опрашивает испытуемого относительно частей и особенностей каждого из пятен, по которым возникли

ассоциации. Во время опроса испытуемый может также уточнить или дополнить прежние свои ответы.

Имеется несколько систем для подсчета и интерпретации показателей методики Роршаха. К числу наиболее общих включаемых в показатели категорий можно отнести локализацию, детерминанты, содержание, популярность [14; 86].

Локализацияуказывает на часть пятна, с которой испытуемый ассоциирует свой ответ: используется ли при ответах все пятно, какая-то общая деталь, необычная деталь, белая часть карточки или какая-то комбинация белого и темного участков.

Детерминантыответа — это те параметры пятна, которые вызывают ответ. Они включают форму, цвет, оттенок и движение. Хотя, конечно, в чернильном пятне самом по себе нет никакого движения, все же восприятие испытуемым пятна как движущегося объекта относится к этой категории. Внутри этих категорий проводится более подробная дифференциация. Например, движение человека, движение животного, а также абстрактное или неодушевленное движение подсчитывается отдельно. Точно так же оттенок может восприниматься как представляющий глубину, текстуру, неопределенную форму, скажем, облако или серо-белое воспроизведение цвета.

Содержание. Трактовка содержания меняется в зависимости от системы определения показателей, но некоторые основные категории используются постоянно. Главными среди них являются человеческие фигуры и их детали (или фрагменты человеческого тела), фигуры животных и их детали, анатомическое строение. К другим широко применяемым категориям показателей можно отнести неодушевленные объекты, растения, географические карты, облака, пятна крови, рентгеновские снимки, сексуальные объекты, символы.

Показатель популярностичасто определяется на основе относительной частоты различных ответов среди людей вообще, сравнением с таблицами популярных ответов.

Интерпретация показателей методики Роршаха опирается на относительное число ответов, попадающих в различные категории, а также на определенные соотношения и взаимосвязи различных категорий. Направления интерпретации не имеют удовлетворительного теоретического обоснования, а целиком определяются эмпирическими соотношениями отдельных показателей с теми или иными свойствами личности. Так, например, трудно объяснить с научных позиций, почему использование в ответах редких деталей свидетельствует о неуверенности, тревожности, а толкование белого фона у экстравертов — о негативизме.

В психологическом заключении по результатам методики Г. Роршаха обычно описываются интеллектуальная и аффективная сферы личности, а также особенности ее межличностных взаимодействий. Психолог-клиницист, составляя его, учитывает и дополнительную информацию, полученную из внешних источников.

Основным фактором, затрудняющим интерпретацию показателей методики Роршаха, является суммарное число ответов, известное как продуктивность ответов. Эмпирически показано, что продуктивность ответов непосредственно связана с возрастом, интеллектуальным уровнем и образованием индивида. Хотя считается, что описываемая методика применима к людям в возрасте от дошкольного до взрослого, нормативные данные изначально были получены, по большей части, в группах взрослых. Стремясь расширить возрастные границы интерпретации методики Роршаха, Л. Эймс и его коллеги собрали и опубликовали нормы для детей в возрасте от 2 до 10 лет, для подростков — от 10 до 16 лет, для пожилых людей — в возрасте от 70 лет и выше [12].

В настоящее время предпринимаются попытки использовать вычислительную технику в обработке результатов этой методики.

§ 2. Проективные методики интерпретации

Другая известная проективная методика — Тематический апперцептивный тест(Thematic Apperception Test — TAT) — была создана еще в 1935 г. К. Морган и Г. Мюрреем [97; 136]. Она применяется в клинической практике для диагностики неврозов и психосоматических расстройств.

Стимульным материалом ТАТ является стандартный набор из 30 таблиц с изображением относительно неопределенных ситуаций, а также таблица — пустой бланк. Каждому испытуемому дается 20 таблиц, которые подбираются психологом заранее с учетом его пола и возраста. Методика предназначена для диагностирования лиц, начиная с возраста 14 лет.

Испытуемого просят составить по картинке рассказ, объяснив, что привело к изображенному событию, что происходит в данный момент, что будет происходить в дальнейшем, о чем думают и что чувствуют персонажи. При предъявлении пустого бланка его просят вообразить какую-либо картину и описать ее, а затем составить по ней рассказ. В процессе диагностирования фиксируется время, затраченное на каждую таблицу, латентное время (от момента предъявления таблицы до начала рассказа), длительные паузы, жесты, мимика, поза, настроение. Ведется запись рассказов и всех речевых высказываний испытуемого [55; 86].

Как правило, диагностика проводится в два сеанса с интервалом между ними в одни сутки. По окончании рассказов следует беседа с испыту-

емым, в ходе которой психолог, прежде всего, выясняет источники тех или иных сюжетов, причины логических неувязок, речевых ошибок, оговорок, получает дополнительные сведения об испытуемом.

Г. Мюррей, анализируя рассказы испытуемого, выделял несколько этапов. На первом этапе следует определить героя каждого рассказа. На втором этапе выявляются важнейшие характеристики героя — его стремления, желания, чувства, черты характера, привычки. По терминологии Г. Мюррея, это проявления потребностей, который он определял как динамические образования, организующие и направляющие психическую деятельность и поведение человека. Потребность — главная категория теории личности Г. Мюррея (персонологии). Анализ потребностей необходим для уточнения индивидуальности, поскольку каждому человеку присущ специфический их комплекс. Г. Мюррей выделил и описал множество потребностей, которые он классифицировал по разным основаниям (потребности в деятельности и в результате, созидательные и негативные потребности и др.) [59]. Наиболее известной среди этих классификаций, делающей акцент на происхождении потребности и, следовательно, на направлении деятельности, к которой она побуждает, является следующая: различаются психические, организменные и социальные потребности.

Для анализа результатов ТАТ Г. Мюррей составил перечень и подробные описания 20 потребностей, среди которых доминантность, агрессия, автономия, социальность, достижение, самозащита и др. После нахождения потребностей у героев рассказов психолог должен оценить их в баллах (от 1 до 5) в зависимости от интенсивности, длительности и частоты проявления, значения для развития сюжета [86].

Завершающий этап обработки заключается в их ранжировании с целью выделения доминирующих потребностей, проявляющихся сильнее и чаще всего на протяжении всего диагностирования (то есть во многих рассказах). По гипотезе Г. Мюррея, испытуемый идентифицирует себя с героями рассказов; поэтому найденные потребности иих иерархия характеризуют его личность.

Каждой потребности соответствует определенное давление, ощущаемое со стороны. Давление рассматривается пусковым механизмом потребности, необходимым для того, чтобы она стала активной доминантой поведения. Их взаимодействие — тема — является базовым объектом психологического анализа, позволяющим описать взаимоотношения индивида со средой.

Мюрреевская схема анализа результатов ТАТ не является единственной. Существуют многочисленные ее модификации и дополне-

ния, опирающиеся на разные теоретические концепции. Их возникновение в первую очередь объясняется направленностью на получение личностной информации, которая может маскироваться защитными механизмами. С этой целью наряду с содержательными характеристиками рассказов выделяют их формальные (структурные) показатели.

В настоящее время благодаря усилиям многих психологов, среди которых следует назвать Д. Рапапорта, С. Томкинса, М. Арнольд, Л. Бел-лака, выделено 27 показателей, которые можно получить по ТАТ [55]. Не все являются обязательными, то есть фиксируемыми в каждом рассказе, но важным принципом анализа является ориентация на их целостную систему, а также на их интеграцию с другими данными об испытуемом. Использование ТАТ требует от диагноста высокого профессионализма, означающего не только знания иопыт, но и опору на интуицию.

Правильное, квалифицированное применение этой сложной методики позволяет получить целостное, глобальное знание о личности, в котором представлена информация о доминирующих потребностях, степени их удовлетворения, конфликтах со средой, целях и средствах их достижения, преградах, состоянии аффективной сферы, психологических защитах, жизненной позиции, мировоззрении, самооценке.

ТАТ и использованный в нем подход к оценке личности послужили основой для разработки целого ряда родственных методик, направленных на измерение одной потребности (например, в достижении или агрессии), для диагностики разных возрастных групп (подростковый апперцептивный тест, геронтологический апперцептивный тест).

Известен Тест детской апперцепции(Children’s Apperception Test — CAT), разработанный Л. Беллаком (1949, 1955, 1965) и предназначенный для диагностики детей в возрасте от 3 до 10 лет [10, т. 2; 21]. На карточках CAT вместо людей изображены животные в антропоморфных ситуациях, так как предполагается, что маленьким детям легче фантазировать с изображением животного, чем человека. Эта методика широко используется в практике детских психологов-консультантов и позволяет выявить основные потребности ребенка и степень их удовлетворения, его взаимоотношения с окружающими людьми, страхи, конфликты, психологические защиты.

Несмотря на то что практическая ценность ТАТ и сходных методик не подвергается сомнению со стороны клиницистов, психодиагносты продолжают исследования их психометрических параметров [10, т. 2; 12].

Еще одной проективной методикой интерпретации является Методика рисуночной фрустрации Розенцвейга (Rosenzweig Picture Frustration Study) [139].

В ТАТе и родственных ему методиках картинки используются для того, чтобы стимулировать свободную игру воображения и вызывать сложные вербальные ответы. В противоположность этому, методика «рисуночной фрустрации» Розенцвейга (RPF-study) дает меньше простора для фантазии и требует более простых ответов. Созданная С. Ро-зенцвейгом на основе его теории фрустрации и агрессии, эта методика, опубликованная еще в 1945 г. и имеющая большое количество последующих модификаций, представляет собой серию условных рисунков, на которых один персонаж произносит какие-то слова и тем самым определенным образом срывает («фрустрирует») намерения и действия другого персонажа или привлекает внимание к фрустрирующей ситуации [139]. На специально отведенном пустом месте стимулыюй карточки испытуемый пишет, что, по его мнению, ответил бы фруст-рированный персонаж.

В соответствии с теорией фрустрации С. Розенцвейга это состояние возникает у человека в тех случаях, когда он по каким-то причинам не может удовлетворить потребность, добиться намеченной цели. Фрустрация называется первичной (депривацией), если удовлетворение потребности невозможно из-за отсутствия ее объекта. Вторичная фрустрация возникает, когда на пути к цели встречается препятствие, мешающее ее достижению.

Поскольку состояние фрустрации индивид переживает довольно часто в контексте повседневных жизненных ситуаций, он со временем вырабатывает специфические эмоциональные и поведенческие способы реагирования. Если его отношение к фрустрирующим обстоятельствам адекватно, а способы преодоления фрустрации отличаются устойчивостью, то можно говорить о так называемой фрустрационной толерантности. Согласно С. Розенцвейгу, фрустрационная толерантность характеризует развитую, зрелую личность. Поэтому так важно психологу не только выявить специфический набор фрустрационных реакций, свойственный индивиду, но и установить их устойчивость. Помимо этого, на основе таблиц стандартных ответов (ответов, которые дают не менее 40 % испытуемых) рассчитывается показатель групповой конформности, позволяющий судить о степени социальной адаптации индивида.

Методика С. Розенцвейга существует в двух вариантах — для взрослых, начиная с 15 лет, и для детей в возрасте 4-12 лет. Она обладает

относительно объективной процедурой оценки результатов и более доступна статистическому анализу, чем большинство проективных методик.

Для формализации словесных ответов испытуемых Розенцвейг предложил использовать выделенные им оценочные категории. По типу реакции, отражающему доминирующее в ответе содержание, различают:

♦ препятственно-доминантные реакции — препятствия, вызывающие фрустрацию, всячески акцентируются независимо от того, расцениваются они как благоприятные, неблагоприятные или незначительные;

♦ самозащитные — активность проявляется в форме порицания кого-либо, отрицания или признания собственной вины, уклонения от упрека и направлена на защиту своего Я;

♦ конструктивно-упорствующие реакции — постоянно направленные на выявление конструктивного решения или выхода из конфликтной ситуации в форме либо требования помощи от других лиц, либо принятия на себя обязанности позитивно разрешить ситуацию, либо в форме уверенности в том, что время и ход событий приведут к ее разрешению.

По направленности реакции оцениваются как:

♦ экстрапунитивные — направленные на живое или неживое окружение, при этом осуждается внешняя причина фрустрации и подчеркивается ее степень, иногда разрешения ситуации требуют от другого лица;

♦ интропунитивные — направленные на самого себя с принятием вины или ответственности за исправление возникшей ситуации; при этом фрустрирующая ситуация не подлежит осуждению;

♦ импунитиеные — направленные на ослабление и преобразование «агрессивной энергии» в нечто незначительное, неизбежное, преодолимое со временем; при этом обвинение окружающих или самого себя отсутствует.

Так как любое словесное высказывание-ответ на ситуацию С. Розенцвейга можно охарактеризовать и по направлению, и в отношении доминирующего содержания, всевозможные их сочетания (3×3) образуют 9 оценочных факторов, к которым добавлены еще 2, используемые для оценки защитных реакций в ситуациях обвинения (когда субъект подвергается нападкам, упрекам со стороны фрустрирующего

персонажа). Этап формализации ответных реакций испытуемого состоит в обозначении их с помощью оценочных факторов, что создает условия для количественной обработки. Количественные показатели, отражающие соотношения типов и направлений реакций, преобладающие способы поведения и защиты от обвинений, уровни фрустраци-онной толерантности и социальной адаптации, подвергаются интерпретации иописываются в психологическом заключении.

Общий подход к оценке индивидуальности, предложенный Розен-цвейгом, был использован в других методиках, например для выявления отношения к национальным меньшинствам (Дж. Браун), к выпускаемым товарам (Г. Смит) и др. [10, т. 2].

В России эта методика используется в клинической практике для дифференцированной диагностики неврозов, при прогнозировании социально-опасных действий психически больных. Широко применяется она и в практической работе со здоровыми людьми для прогноза поведения в трудных иконфликтных ситуациях, для предсказания эмоциональных реакций при столкновении с проблемами, для выявления трудностей во взаимодействии с людьми, при анализе причин социальной дезадаптации. Адаптация и стандартизация детского варианта были предложены Е. Е. Даниловой [37]. Ею получены нормы для детей в возрасте от 6 до 11 лет.

§ 3. Проективные методики экспрессии

Как известно, к ним относятся методики, в которых диагноз личностных свойств ставится с опорой на анализ изобразительной деятельности индивида. Особое внимание в таких техниках уделяется рисованию человеческой фигуры.

В качестве примера такой графической методики можно назвать методику К. Маховер «Нарисуй человека»(Machover Draw-a-Person Test- DAP)[10, т. 2].

Испытуемый получает карандаш и бумагу с заданием нарисовать человека. После того как он заканчивает рисунок, его просят нарисовать человека противоположного пола. Пока индивид рисует, экспериментатор отмечает его реплики, последовательность, в которой рисуются различные части, и другие подробности процесса рисования. За рисованием может последовать беседа, в которой испытуемого просят придумать рассказ о каждом из нарисованных людей, «как если бы он был персонажем пьесы или романа». Затем испытуемому задается серия вопросов о возрасте, типе образования, профессии, семье и других фактах из жизни изображенных персонажей.

Анализ выполнения методики «Нарисуй человека» в основном носит качественный характер и опирается на изучение некоторых параметров рисунков. Особое внимание обращается на абсолютный и относительный размеры мужской и женской фигур, их расположение на листе бумаги, качество линий, последовательность рисования частей фигур, фронтальный или профильный угол зрения, положение рук, изображение одежды, наличие фона, линии основания. Учитываются такие детали рисунков, как отсутствие различных частей тела, диспропорция, штриховка, количество деталей, исправления и другие особенности стиля.

Работы по определению валидности этой методики дали противоречивые результаты. Наиболее систематичные и четко организованные исследования, выполненные К. Свенсером, С. Уотсоном, Дж. Фел-лингом и другими, не подтвердили предложенную К. Маховер диагностическую интерпретацию [10, т. 2]. Трудности анализа связаны также с тем, что индивидуальные различия в способности к рисованию отражаются на общем качестве рисунков.

К классу графических проективных методик относятся также методики, получившие большое распространение: «Рисунок семьи» (В. Вульф и др.), «Дом, дерево, человек» (Дж. Бук), тест «Дерево» (К. Кох), «Автопортрет» (Р. Берне) и многие другие [10, т. 2; 12; 75].

При анализе методик этого класса исследователи исходят из предположения о том, что в рисунке человек непосредственно выражает особенности собственной личности, которые поддаются интерпретации с помощью системы эмпирически выверенных критериев.

Широкое применение графические методики в нашей стране, к сожалению, нашли среди непрофессионалов — педагогов, воспитателей, представителей других профессий. Во многом это объясняется доступностью и кажущейся простотой в использовании. Но отсутствие единой и обоснованной системы интерпретации их показателей приводят к субъективным и неоправданным заключениям. Большое число опубликованных на русском языке пособий по применению графических методик к разным категориям испытуемых отнюдь не способствует профессиональному их использованию. Во многом это объясняется тем, что каждый показатель рисунков в этих пособиях трактуется изолированно, вне связи с другими. Но профессионалу-психодиагносту хорошо известно, что для более или менее обоснованного вывода нужно опираться на систему показателей, дополняя ее информацией из других источников (бесед, наблюдений).

Поэтому нам представляется полезным опыт модификации других графических методик — Дом, дерево, человеки Кинетический рису-

fclQ TQ4.IQ III- ^yr

hok семьи,выполненной Р. В. Беляускайте [39]. Она предложила стандартную проверку их индивидуального применения и системный подход к анализу результатов. Для этого общепризнанные показатели рисунков были сгруппированы в ряд симптомокомплексов, каждый из которых характеризовал отдельную личностную черту или особенности взаимоотношений с окружающими. Для каждого показателя рисунка предусмотрена оценка в баллах, зависящая от его выраженности и значительности для той характеристики, к которому этот показатель

отнесен.

Для методики «Дом, дерево, человек» были выделены 8 характеристик, которые можно оценить с ее помощью. Это незащищенность, тревожность, недоверие к себе, чувство неполноценности, враждебность, конфликтность, трудности в общении и депрессивность. Для методики «Кинетический рисунок семьи» их 5: благоприятная семейная ситуация, тревожность, конфликтность в семье, чувство неполноценности и враждебность в семейной ситуации.

Приведем пример группировки показателей рисунка для характеристики «Враждебность в семейной ситуации» (табл. 2).

Таблица 2

Виды проективных методик — Студопедия

Существуют различные классификации проективных методик. Мы будем придерживаться классификации, принятой в маркетинговой практике (однако сразу хотелось бы отметить, что эти классификации весьма условны). По данной классификации проективные методики делятся на пять групп:

1. Ассоциативные (Association).

2. На завершение задания (Completion).

3. Конструирующие (Construction).

4. Экспрессивные (Expressive).

5. Ранжирование (Choice-ordering).

Далее мы подробнее опишем примеры методик каждого типа.

1. Ассоциативные методики. Процедура заключается в том, что респондентов просят сказать, написать или выбрать из предложенных методов то, что у них ассоциируется с исследуемым предметом. Существуют различные варианты ассоциативных методик:

· Словесные ассоциации.

· Персонификация.

· Картинки и слова (ассоциации на визуальные стимулы) и т. д.

Словесные ассоциации – как устные, так и письменные, могут применяться при тестировании названий, выявления отношения респондентов к определенной марке, группе товаров, рекламе и т. д.

Персонификация – вербальная или невербальная (с использованием портретов) используется для выяснения типажа постоянного потребителя исследуемой марки (при подборе актеров для рекламы), а также для выяснения особенностей имиджа марки или продукта, сложившегося в глазах потребителей.

Картинки и слова – методика с применением визуальных и/или словесных стимулов – используется как при тестировании названия, так и для выяснения имиджа марки, продукта или категории продукта. Респондентов просят выбрать те картинки и слова, которые ассоциируются у них с исследуемым предметом.

2. Методики на завершение задания заключаются в том, что респондентов просят закончить незавершенные стимулы, например, незаконченные предложения, рисунки и т.д. Примерами методик на завершение задания могут служить:

· Незаконченные предложения.

· Незавершенные рисунки.

· Бранд мэппинг (Brand mapping) и т.д.

Незаконченные предложения – весьма популярная методика, применяемая в самых разнообразных исследованиях. Она может иметь некоторые интерпретации, например, респонденту предлагается самому дописать предложение или выбрать из нескольких предложенных вариантов.

Незавершенные рисунки также имеют различные модификации. Например, для выяснения представления респондентов о портрете потребителя исследуемого продукта их просят дорисовать определенные детали на портрете человека. Для того, чтобы выяснить, понравился или не понравился детям-респондентам исследуемый продукт, их просят дорисовать выражение лица человечка и т. д.

Бранд мэппинг (Brand mapping) — часто используемая методика, которая применяется для выяснения преимуществ и недостатков марки по сравнению с конкурентами, а также для понимания восприятия позиционирования марки. Кроме того. данная методика помогает найти место на рынке, которое может занять новая марка. При использовании этой методики респондентов просят сгруппировать марки по какому-либо признаку или расположить их на системе координат.

3. Конструирующие методики заставляют респондентов создать (вербально или невербально) что-либо. Это может быть коллаж на определенную тему или какая-нибудь ситуация. Среди методик, относящихся к этой группе находятся:

· Модифицированный ТАТ (Тематический Апперцепционный Тест, созданный психологом Мюррейем).

· Баблз (Bubble drawing).

· Коллаж.

· Проективные вопросы и т.д.

Модифицированный ТАТ применяется с целью изучения глубинных мотивов поведения потребителей в той или иной ситуации, а также для исследования имиджа марки или проекта, сложившегося в глазах потребителя. Респондентам показывают картинки, на которых изображена какая-либо ситуация (например, ситуация покупки), и просят рассказать о том, что думают и чувствуют герои этой картинки, а также что случилось с ними до той ситуации, что изображена на картинке, и после.

Баблз (Bubble drawing ) отличается от модифицированного ТАТа тем, что респондентов не просят рассказать о событиях, предшествовавших нарисованной ситуации и следующих за ней, но преследует те же цели.

Коллаж помогает исследователю выяснить особенности восприятия потребителями исследуемой марки, продукта или компании, а также может быть полезным при подборе визуальных символов при создании рекламы.

Проективные вопросы помогают респондентам в завуалированной форме объяснить свое поведение. Вопрос начинается с некоторого утверждения, якобы высказанного другими респондентами. Далее респондентов просят объяснить (письменно или устно) причины, заставившие лжереспондента высказать такую точку зрения, и высказать свою точку зрения.

4. Экспрессивные методики используются в отечественной практике достаточно редко. Акцентом внимания методик этого типа является эмоциональное восприятие потребителями исследуемой марки, продукта, категории продукта и т.д. Данные, полученные с помощью этих методик, позволяют понять не только отношение потребителей, но и образы, которые в сознании потребителей ассоциируются с этой маркой, продуктом или категорией продукта. Эти методики особенно хорошо применять при исследовании таких продуктов, результат действия которых во многом придумывается потребителями (например, шампунь, духи, анальгетики), так как респондентам трудно описать этот результат с рациональной точки зрения. К экспрессивным методикам относятся:

• Психорисунки.

• Ролевые игры.

Психорисунки. Процедура методики заключается в том, что респондентов просят нарисовать какую-либо хорошо известную марку так, чтобы отобразить графические элементы, которые ассоциируются у них с этой маркой.

Ролевые игры. Существуют различные варианты этой методики. Мы приведем пример методики “Игра в..,”. Цель этой методики — выяснить не только что именно потребители говорят о марке, но и как именно они это говорят. При применении методики респондентов просят от имени какой-либо марки (продукта, рекламы и т.д.) обратиться к потребителям в той манере (голос, тон, язык), которую могла бы использовать эта марка (продукт, реклама и т.д.). При этом их просят обратить внимание на “свои” преимущества перед конкурентами.

5. Ранжирование. К этой группе относятся методики, которые имеют более структурированные стимулы. Методика имеет множество модификаций. Например, респондентам раздают списки характеристик исследуемого продукта или рекламы и просят выбрать те характеристики, которые наиболее ему/ей соответствуют; или просят проранжировать характеристики по какому-либо признаку (например, по степени важности).

Проективная техника — определение проективной техники в The Free Dictionary

Aaker (1996) использовал номинальную шкалу для категоризации вспомогательных воспоминаний с помощью проективных методов. В этом исследовании использовалась проективная методика вспомогательного припоминания. Тест на завершение рисования: проективный метод исследования личности, основанный на бланке теста Вартегга. Тест синтетического дома-дерева-человека (S-HTP Test; Mikami, 1995), который является проективной техникой, используемой в клинической психологии, основан на тесте Бака (1948) Дом-Дерево-Человек (HTP).Machover (1947) был первым, кто заинтересовался рисунками человеческих фигур как проективной техникой и использовал тест DAP на подростках мужского пола и взрослых пациентах для оценки. Ответы были анонимными, участники были проинструктированы, что не было «правильного» или «неправильного». В экспериментальных условиях лечения использовались ответы и менее опасная проективная техника. Берджесс (2012) использовал проективную технику, чтобы попытаться измерить восприятие дошкольниками форм тела: других детей, а затем их собственного.Мы выбрали терапию адлеровской песочницей в качестве терапевтического дополнения по пяти причинам: (а) не было обнаружено исследований, посвященных применению адлерианской песочной терапии у взрослых мужчин, злоупотребляющих психоактивными веществами, (б) песочная тарелка способствует бессознательным процессам, (в) адлеровскому песку Терапия с подносом — это проективная техника, которая может повысить самосознание, (d) терапия с использованием песчаных поддонов Адлера может способствовать развитию социального интереса и может способствовать разрешению подавляющего чувства неполноценности, которое обычно маскируется комплексом превосходства правонарушителя, и (e ) существует достаточное количество точек соприкосновения между аспектами адлерианской и когнитивно-поведенческой терапии, поддерживающей реализацию адлерианской песочной терапии в сочетании с когнитивно-поведенческой терапией с популяциями преступников.И со временем эта проективная техника привела Олсона к важным для всех нас истинам о нашем месте на Земле и структуре космоса. Таким образом, профилактический характер профессионального руководства повторяется, оптимизированный ресурсом проективного В ходе процесса участники-исследователи решили использовать рефлексивные фотографические повествования, кинетические рисунки и стенограммы проективных техник интервью в качестве основных источников данных. Кроме того, на психометрические (объективные) и личностные (проективные) тесты влияют двумя разными философиями, но оба в поисках респектабельности стремятся к установлению надежности и достоверности; психометрический тест с большей вероятностью будет соответствовать критериям надежности и, в частности, валидности, чем любой проективный метод, поскольку последний вырос в совершенно ином климате, и его также трудно проверить.,

Методы исследования Метод

В основном есть 4 метода, с помощью которых мы можем собирать данные с помощью метода опроса

- Телефонное интервью

- Личное интервью

- Интервью по почте

- Электронное интервью

Телефонное интервью

Телефонное собеседование — лучший метод для быстрого сбора необходимой информации. Ответы респондентов собирает исследователь по телефону.

Преимущества телефонного интервью

- Это очень быстрый метод сбора данных.

- Он имеет преимущество перед «почтовой анкетой», позволяя интервьюеру поговорить с одним или несколькими людьми и разъяснить его вопросы, если они не поняты.

- Уровень ответов при телефонном интервью, кажется, немного лучше, чем при опросе по почте

- Качество информации лучше

- Это менее затратный метод и меньше проблем с администрированием

Недостатки телефонного интервью

- Они не могут провести интервью, для которого нужен реквизит

- Он не может провести неструктурированное интервью

- Нельзя использовать для вопросов, требующих длинных описательных ответов

- За респондентами нельзя наблюдать

- Люди неохотно раскрывают личную информацию по телефону

- К людям, у которых нет телефона, нельзя обращаться

Личное интервью

Это самый универсальный из всех методов.Они используются, когда требуются реквизиты вместе с вербальным ответом, также могут наблюдаться невербальные ответы.

Преимущества личного интервью

- Опрашиваемый может задать больше вопросов и может дополнить интервью личным наблюдением.

- Они более гибкие. Порядок вопросов можно изменить

- Знание прошлого и будущего возможно.

- Возможно детальное исследование.

- Возможна проверка данных из других источников.

- Полученная информация очень надежна и надежна и помогает очень быстро установить причинно-следственную связь.

Недостатки личного интервью

- Это требует гораздо большего технического и административного планирования и контроля

- Дороже

- Это требует много времени

- На точность данных влияет интервьюер

- Может потребоваться несколько колл-банков

- Некоторые люди недоступны

Опрос по почте

Анкеты рассылаются респондентам, они заполняют ее и отправляют обратно.

Преимущества почтового опроса

- Доступен для всех типов людей.

- Уровень отклика можно улучшить, предложив определенные стимулы.

Недостатки почтового опроса

- Не может использоваться для неструктурированного исследования.

- Дорого.

- Требуется установленный список рассылки.

- Это требует времени.

- При сложных вопросах возникает проблема.

Электронное интервью

Электронное собеседование — это процесс распознавания и выявления людей, объектов, событий, а не запроса информации. Например, когда вы идете в магазин, вы замечаете, какой продукт люди любят использовать. Универсальный код продукта (UPC) также является методом наблюдения за тем, что люди покупают.

Преимущества электронного интервью

- Не следует полагаться на желание или способности респондента.

- Данные более точные и объективные.

Недостатки электронного интервью

- Отношения не наблюдаются.

- Длительные события невозможно наблюдать.

- Наблюдается предвзятость наблюдателя. Это не чисто объективно.

- Если респонденты знают, что за ними наблюдают, их ответ может быть необъективным.

- Это дорогостоящий метод.

Авторство / ссылки — Об авторе (ах)

Статья написана «Прачи Джунджа» и проверена группой по содержанию руководства по изучению менеджмента .В состав группы MSG по содержанию входят опытные преподаватели, профессионалы и эксперты в предметной области. Мы являемся сертифицированным поставщиком образовательных услуг ISO 2001: 2015 . Чтобы узнать больше, нажмите «О нас». Использование этого материала в учебных и образовательных целях бесплатно. Укажите авторство используемого содержимого, включая ссылку (-ы) на ManagementStudyGuide.com и URL-адрес страницы содержимого.

.